强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

高熵材料由五种及以上主元素构成,其特有的 “鸡尾酒效应” 与原子级无序结构,为催化剂设计开辟了广阔前景,不仅有望替代稀缺金属,还能显著提升催化效率。不过,超细高熵纳米粒子(HE - NPs)在高温环境下极易发生烧结团聚;同时,传统合成方法如湿化学法、热冲击法等,难以兼顾尺寸均一性、孔道限域封装以及规模化生产的需求。分子筛虽可借助限域空间抑制粒子团聚,但现有技术无法将 HE - NPs 精准锚定在有序孔道内部,这一难题已成为制约高性能催化剂开发的关键瓶颈。

文章概述

2025年8月11日,苏州大学李霞、孙启明、孙靖宇团队在国际知名期刊《Nature Communications》发表题为“Space-confined synthesis of sinter-resistant high-entropy nanoparticle library”的研究论文。该研究提出一种普适性合成策略(简称ICQ法),通过“初湿浸渍-快速煅烧-冰水淬火”三步工艺,实现了超细高熵纳米粒子在分子筛纳米孔道内的原位封装。其核心机制在于利用限域空间内液态金属液滴的受控生长行为,最终成功制备出直径1–5 nm、尺寸分布均一(±20%)且具备抗烧结性能的HE-NPs@MSs(高熵纳米粒子@分子筛)材料库。 以丙烷脱氢反应为验证体系,结果显示:含微量铂的该高熵催化剂,丙烯生成速率高达44.2 mol·gₚₜ⁻¹·h⁻¹,较单金属催化剂性能提升31.6倍,同时展现出优异的高温稳定性。此外,该ICQ策略还支持高熵催化剂的高通量筛选,并可实现5分钟级的规模化生产,为高熵催化剂从实验室研究走向工业应用开辟了关键新路径。

图文示意

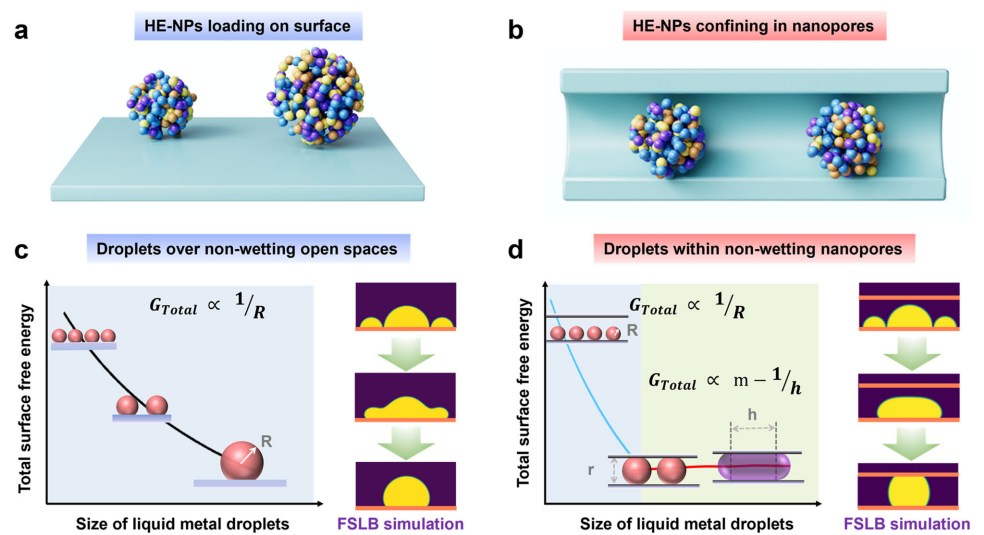

图1 限域合成理论模型

通过对比开放空间(图 1a、c)与限域孔道(图 1b、d)中液态金属液滴的演化行为,明确揭示了高熵纳米粒子(HE-NPs)的尺寸控制机制。FSLB(熔盐液滴)模拟结果显示:在开放空间内,非润湿表面上的液态金属液滴受表面吉布斯自由能驱动,会自发发生团聚;而在分子筛限域孔道中,当液滴生长至与孔径尺寸相当后,体系总吉布斯自由能(GTotal)与柱状液滴长度呈现正相关关系 —— 这一能量约束迫使液滴粒径稳定在分子筛孔径范围内,为前述 ICQ 合成策略的有效性提供了关键理论支撑。

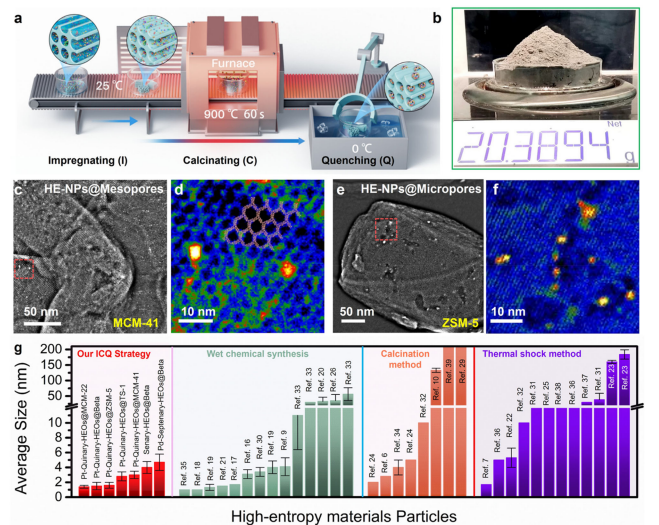

图2 ICQ合成流程与材料特征

图 2a 清晰呈现 ICQ 三步合成策略:在初湿浸渍(I)步骤中,金属盐前体借助毛细作用均匀渗透至 MCM-41 分子筛的孔道内(孔径约 3 nm);经 900°C 秒级煅烧(C)后,前体转化为液态金属液滴;最终通过冰水淬火(Q)完成纳米粒子的结构 “冻结”,实现原位封装。规模化生产验证结果(图 2b)显示,该策略可在 5 分钟内高效合成 20 g 六元 HEOs@MCM-41(高熵氧化物 @MCM-41)材料,充分体现其规模化潜力。高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)表征结果(图 2c-f)进一步证实:Pt 基五元 / 六元 HEOs 均能在分子筛孔道内实现均匀分散,对应的粒径分别为 3.0±0.5 nm 与 4.0±0.8 nm。而粒径分布对比图(图 2g)明确表明,ICQ 法制备样品的尺寸均一性(偏差 ±20%)显著优于传统高温合成法,直观印证了该策略在尺寸控制上的优势。

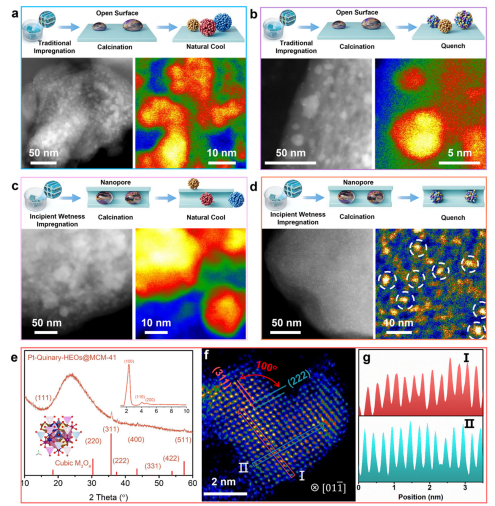

图3合成路径对比与结构证据

仅采用传统浸渍法(图 3a、b)时,金属颗粒易在分子筛外表面聚集,且粒径显著偏大(>50 nm);即便优化为 “初湿浸渍结合缓慢冷却” 的工艺(图 3c),仍无法避免多相颗粒的形成,难以实现单相粒子的有效控制。相比之下,ICQ 法(图 3d)可成功在分子筛孔道内实现单相高熵纳米粒子(HE-NPs)的精准限域。X 射线衍射(XRD)表征结果(图 3e)显示:样品中出现立方相 M₃O₄的弱衍射峰(背景为 MCM-41 分子筛的特征宽峰),表明 HE-NPs 的物相纯净;小角 XRD 结果进一步证实,MCM-41 的有序孔道结构在整个制备过程中保持完整,未受破坏。原子分辨扫描透射电子显微镜(STEM)图像(图 3f)更直观显示:0.25 nm 与 0.24 nm 的晶面间距,分别对应面心立方(fcc)结构的(311)与(222)晶面,明确了 HE-NPs 的晶体结构;而原子柱强度的无序波动(图 3g),则直接证实了 HE-NPs 中元素呈随机分布的高熵核心特征。

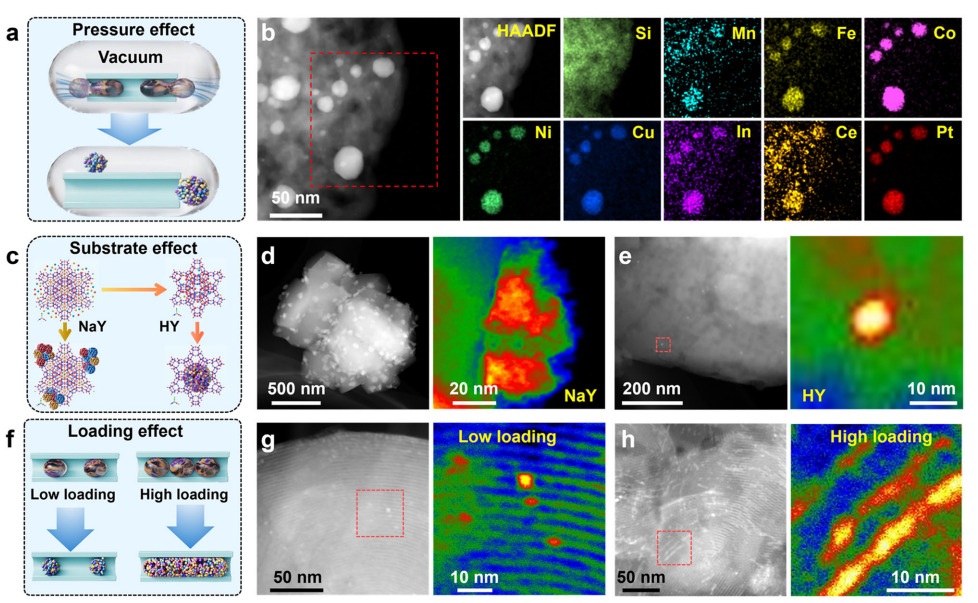

真空环境、阳离子效应与负载量调控描述 真空环境下(图4a-b),液态金属蒸气压显著升高,导致八元高熵合金(HEA)粒子粒径增大至50 nm以上,进一步印证了非限域环境对粒子尺寸控制的不利影响。 阳离子效应方面,载体阳离子类型直接影响粒子分散状态:对于NaY型分子筛,其孔道内的Na⁺会发生阻塞作用,最终导致高熵粒子在载体表面聚集(图4d);而采用H⁺交换的HY型分子筛时,可有效规避孔道阻塞问题,成功实现高熵纳米粒子(HE-NPs)在孔道内的均一分散(图4e)。 负载量调控实验则揭示了形貌可控规律:当HE-NPs负载量较低(1.7 wt%)时,可在分子筛孔道内形成尺寸约3 nm的分散性颗粒(图4g);而将负载量提升至3.5 wt%(高负载)时,粒子会沿孔道定向生长,生成一维高熵氧化物(HEO)纳米棒(图4h)——这一发现为高熵材料的可控形貌合成提供了新途径。

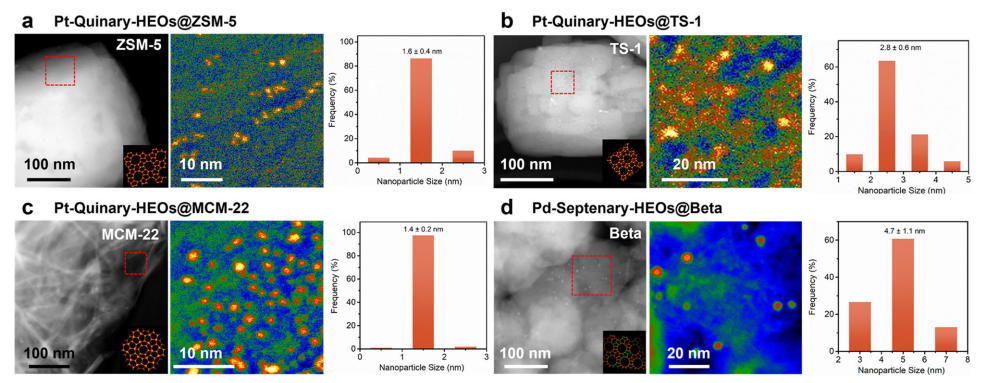

图5 分子筛普适性验证

ICQ 策略对多拓扑结构分子筛展现出优异的适配性:在 ZSM-5 分子筛(MFI 拓扑结构)中,所制备的 Pt - 五元高熵氧化物(HEOs)粒径为 1.6±0.4 nm(图 5a);TS-1 分子筛(钛掺杂 MFI 拓扑结构)中,其粒径为 2.5±0.5 nm(图 5b);MCM-22 分子筛(MWW 拓扑结构)中,粒径达 1.4±0.2 nm(图 5c);而 Beta 沸石中,Pd - 七元高熵氧化物的粒径则为 4.7±1.1 nm(图 5d)。元素面扫描结果证实,各组分在载体中实现均匀分布,充分彰显了该方法对微孔及介孔载体的广泛适用性。

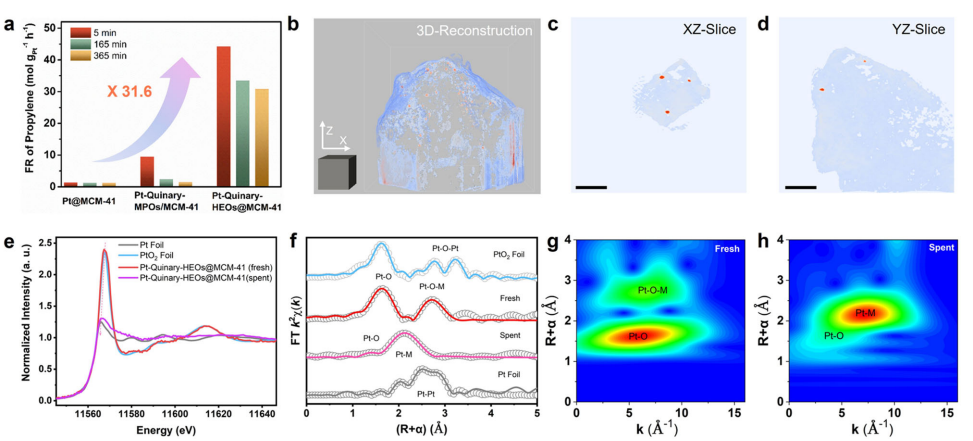

图6 催化性能与构效关系

丙烷脱氢性能测试结果(图 6a)显示:Pt - 五元 HEOs@MCM-41 催化剂的丙烯生成速率高达 44.2 mol・gₚₜ⁻¹・h⁻¹,是单金属催化剂的 31.6 倍,且在反应进行 365 分钟后仍能保持较高活性(30.9 mol・gₚₜ⁻¹・h⁻¹)。电子断层扫描图像(图 6b-d)直观呈现,反应后的纳米粒子(红色标记)依然限域于分子筛晶体内部(蓝色标记),未出现烧结现象。XANES 表征结果(图 6e)表明,Pt 在反应过程中发生了从氧化态到金属态的转变;而 EXAFS 拟合数据(图 6f)及小波变换分析(图 6g-h)则证实,新鲜催化剂中存在 Pt-O-M 配位结构(呈现原子级分散状态),反应后仍保持 Pt-M 配位,这一结果揭示了高熵结构与限域效应的协同作用对活性位点的稳定机制。

总结与展望

本研究开发的空间限域液滴淬火策略(ICQ 法),通过初湿浸渍、秒级煅烧(900°C,60 s)与冰水淬火三步工艺,成功在分子筛纳米孔道内构建出超细(1–5 nm)、尺寸均一(±20%)且具备抗烧结性能的高熵纳米粒子(HE-NPs)材料库。该策略依托限域空间内液滴表面吉布斯自由能的独特调控机制,突破了开放体系中奥斯特瓦尔德熟化的限制,实现了 5 分钟内规模化合成 20 克含 11 种金属元素的高熵材料。以丙烷脱氢反应为验证体系,Pt - 五元高熵催化剂展现出 44.2 mol・gₚₜ⁻¹・h⁻¹ 的丙烯生成速率(较单金属 Pt 催化剂提升 31.6 倍),且在 550°C 反应后仍保持原子级分散状态,充分凸显了限域效应与高熵稳定作用的协同优势。该工作为设计高温稳定型多组分催化剂提供了普适性平台,在石化精炼、贵金属减量催化等领域具有重要应用潜力;未来可进一步探索非贵金属高熵体系、分子筛孔道的精准修饰及机器学习驱动的组分优化,推动高熵材料从基础研究向工业应用转化。

原文链接:Shaoqing Chen, Xia Li, Ziqiang Qu, Xiang Li, Yuanzhu Gao, Peng-Fei Liu, Zhi-Qiang Dong, Peng Yu, Qiming Sun, Shixue Dou, Zhongfan Liu & Jingyu Sun. Space-confined synthesis of sinter-resistant high-entropy nanoparticle library. Nat Commun 16, 7383 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-62729-3

通讯作者简介

孙靖宇,苏州大学能源学院副院长。国家高层次青年人才,江苏省杰出青年基金获得者,英国皇家化学会会士。江苏省先进碳材料与可穿戴能源技术重点实验室主任。苏州大学——北京石墨烯研究院产学研协同创新中心主任。国家工程重点项目首席科学家;国家重点研发计划课题负责人。物理化学学报/J. Energy Chem./Renewables(青年)编委。主要从事新型石墨烯材料、碳基能源材料研究。发展了低维碳材料无转移生长的Direct-CVD技术,研究成果被Nature Mater.等亮点述评。在国内外学术期刊上发表研究论文逾270篇,其中通讯作者论文包括Sci. Adv., Nature Commun., Natl. Sci. Rev., Adv. Mater., Energy Environ. Sci., Angew. Chem. Int. Ed.等,总引用24000余次,h因子为85。

孙启明,苏州大学材料与化学化工学部,化学科学国际合作创新中心教授,博士生导师。一直从事分子筛的合成与催化研究。发展多种普适性的合成策略,制备纳米尺寸、多级孔道结构分子筛及分子筛限域亚纳米/单原子金属催化剂,在重要的工业催化反应(如甲醇制烯烃、丙烷脱氢)、新能源开发利用(如液相化学储氢)和CO2加氢等展现出优异的催化性能。目前,已发表论文52篇,其中以通讯/第一/共一作者在Chem、J. Am. Chem. Soc.(3篇)、Angew. Chem.(3篇)、Adv. Mater.(4篇)、Natl. Sci. Rev.等重要学术期刊发表论文31篇,6篇论文入选ESI高被引论文,他引3200余次,H-index为30,申请中国专利10项(授权6项)。先后荣获中国化学会“菁青化学新锐奖”和中国分子筛“新秀奖”。2021年获聘江苏省特聘教授,2022年入选姑苏创新创业领军人才。作为项目负责人主持国家重点研发计划青年科学家项目等。目前担任《石油化工高等学校学报》编委会委员、《高等学校化学学报》和《Chemical Research in Chinese Universities》青年执行编委。

焦耳热产品咨询热线:18551298526(王经理)

苏州开瑞仪器有限公司