强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

混合锂离子 / 锂金属电池(LIB/LMBs)作为一种创新型电池技术,以其独特的设计理念在锂电池领域崭露头角。该电池采用少量碳负极(碳负极 / 正极 < 1),通过混合存储 Li 离子与 Li 金属,成功实现了锂电池能量密度的显著提升。相较于传统锂离子电池(LIBs),混合 LIB/LMBs 在成本控制上展现出明显优势,大幅降低了负极成本,为大规模商业化应用奠定了经济基础。同时,它还巧妙规避了锂金属电池制备过程中对环境近乎严苛的要求,在生产环节更具可行性与可持续性。

尽管混合 LIB/LMBs 具备诸多优势,但其在实际应用中仍面临着严峻挑战。在高低温环境下,电池内部的化学反应速率和离子迁移能力会发生显著变化,导致 Li 的可逆性变差。这意味着在充放电过程中,Li 无法完全实现可逆的嵌入与脱出,造成电池容量的快速衰减,严重影响电池的使用寿命和性能表现。而在快充条件下,大电流的输入会加剧 Li 在负极表面的不均匀沉积,进而引发枝晶生长问题。枝晶如同尖锐的 “金属刺”,不仅会刺穿电池内部的隔膜,引发正负极短路,还可能导致电池热失控,带来严重的安全隐患。这些问题致使混合 LIB/LMBs 的稳定性大打折扣,成为制约其广泛应用的关键瓶颈。

为解决上述问题,科研人员需从材料创新、电极结构优化以及电池管理系统改进等多方面入手。在材料层面,研发新型的电解质和负极材料,增强 Li 在不同条件下的可逆性,抑制枝晶生长;在电极结构设计上,通过构建特殊的三维结构或复合结构,引导 Li 的均匀沉积;在电池管理系统方面,开发更精准的温度控制和充放电策略,为电池创造更适宜的工作环境。只有攻克这些技术难题,混合 LIB/LMBs 才能真正突破发展瓶颈,在电动汽车、储能等领域发挥其高能量密度的优势,为能源领域的变革注入新的活力。

文章概要

2025 年 3 月 20 日,厦门大学郑志锋教授、广西大学梁立喆老师等人于《Advanced Functional Materials》发表了名为 “Interfacial Chemistry and Lithiophilicity Design for High Energy Hybrid Li - Ion/Metal Batteries in a Wide Temperature Range” 的论文。

锂金属电池因具有高比容量(3860 mAh・g⁻¹)以及低氧化还原电位(相对标准氢电极达 -3.04 V)等优势,成为极具潜力的下一代储能技术。但在长期循环时,锂金属电池存在锂形核、沉积不均匀的问题,易产生锂枝晶,进而引发高电阻、极化加剧、体积大幅波动、循环效率低、容量快速衰减以及安全风险等状况,极大地限制了其进一步应用。混合锂离子 / 金属电池作为一种新兴方案,通过运用少量碳材料作为阳极,提升了能量密度并降低了成本。在此背景下,研发能够有效抑制副反应、提升锂离子 / 金属存储可逆性的新型阳极材料,对推动混合锂离子 / 金属电池发展意义重大。

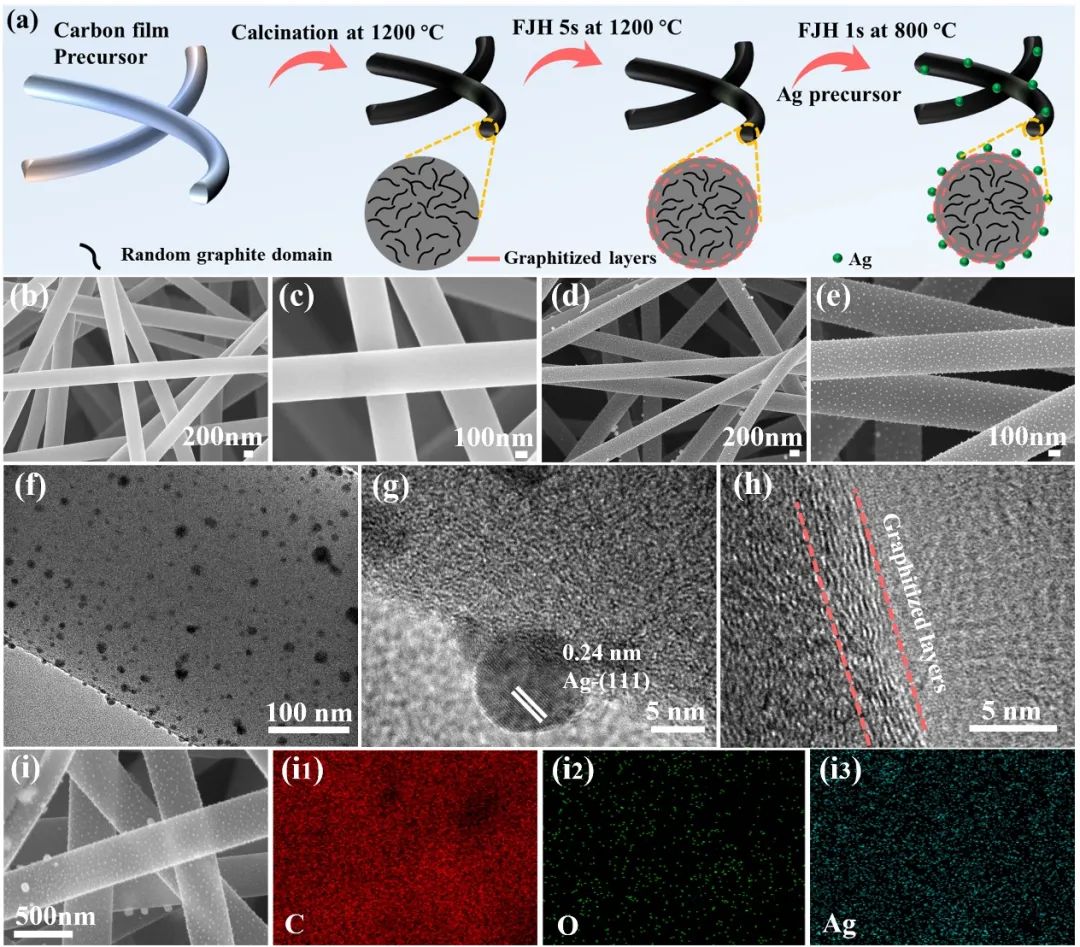

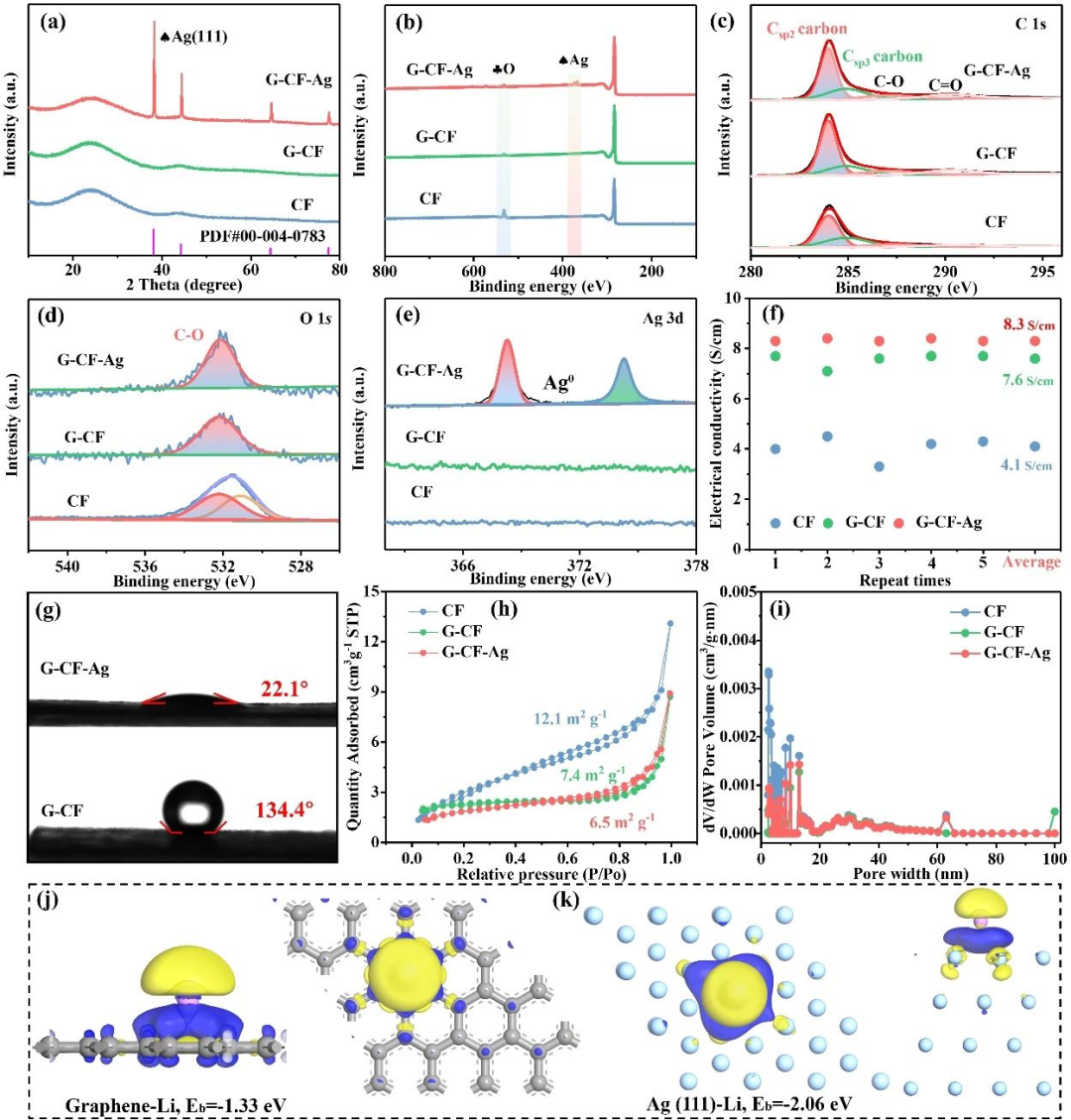

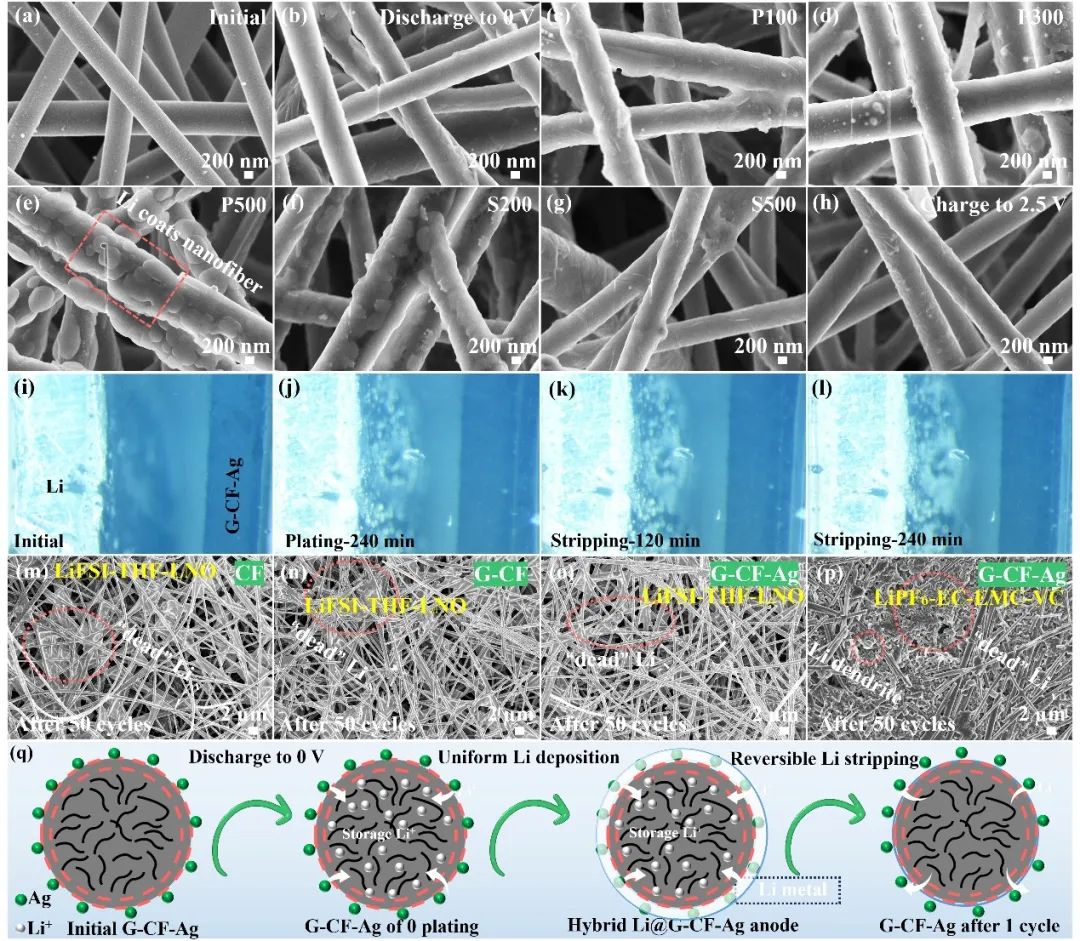

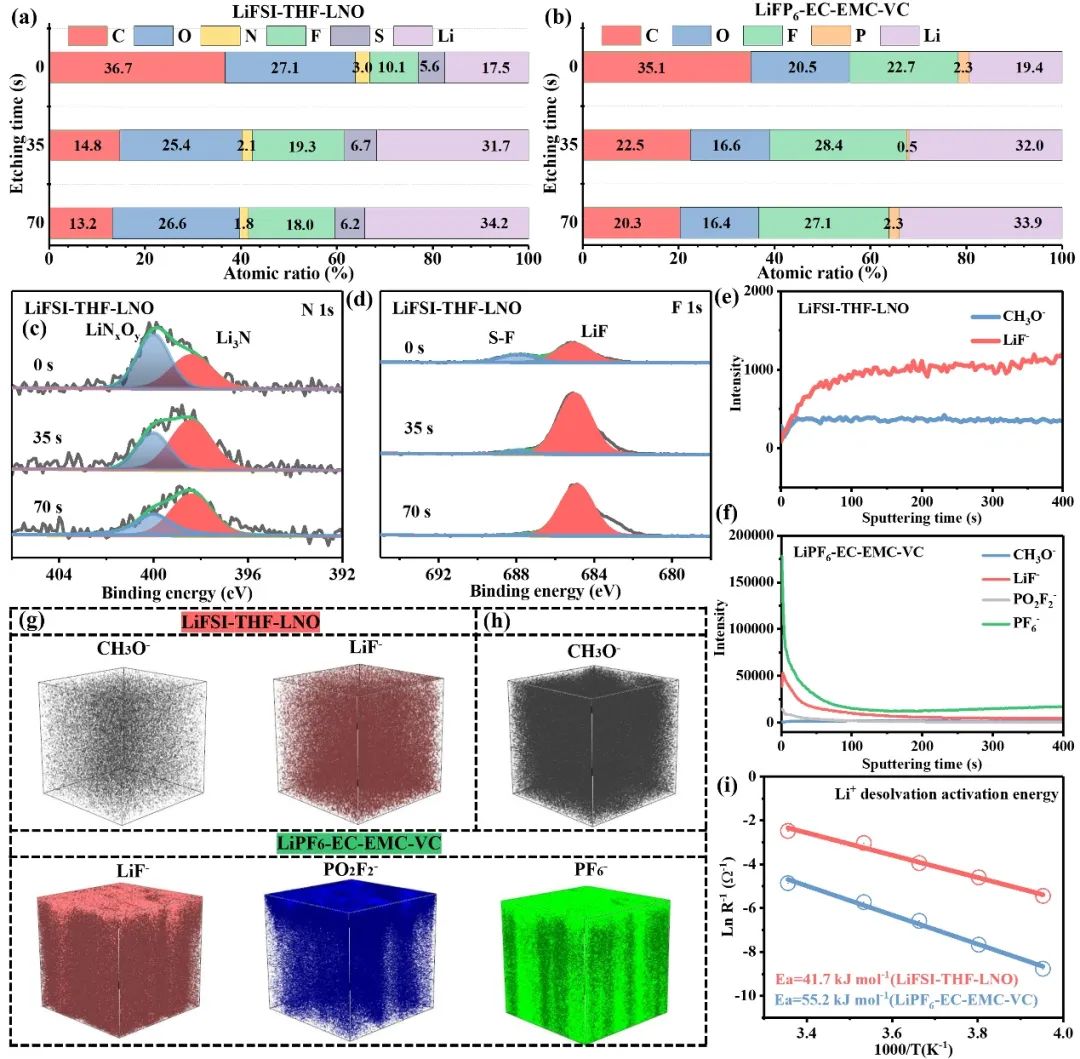

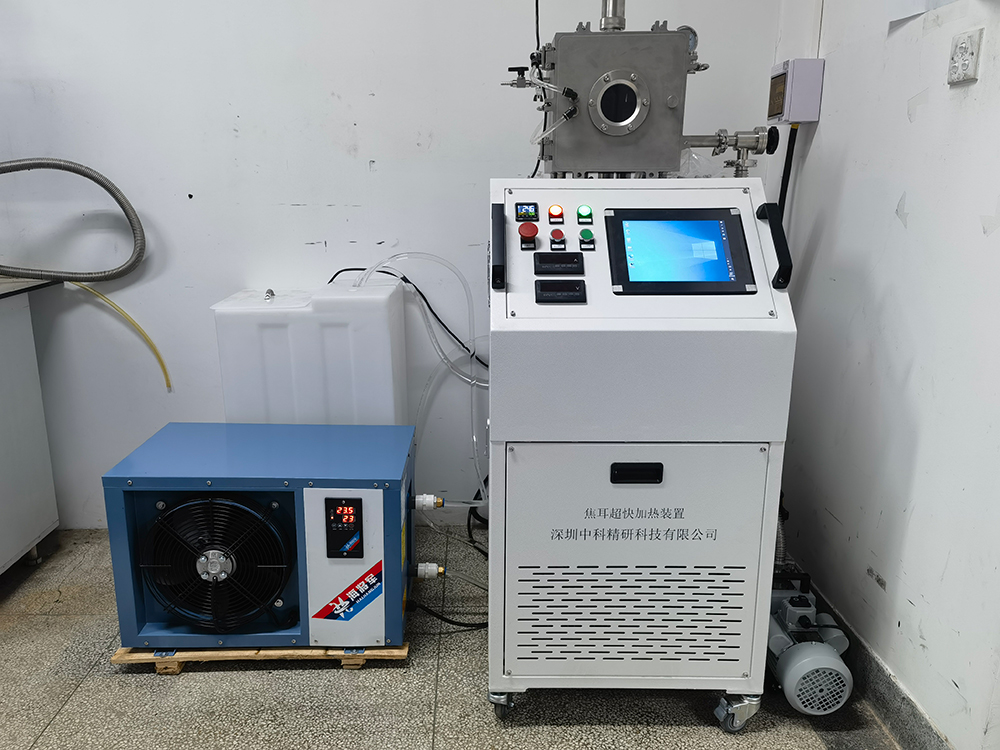

该研究创新性地提出了一种材料设计策略,利用两步闪蒸焦耳热法(FJH)制备出由石墨化层包覆的碳纳米纤维,并让银纳米颗粒均匀分布其中(G - CF - Ag),以此对混合锂离子 / 金属电池的性能进行优化。在 G - CF - Ag 中,Csp² 碳结构可显著减少与电解液的副反应,银纳米颗粒则增强了亲锂性,能够诱导锂均匀地沉积和剥离。研究人员还设计了 1M LiFSI - THF - 0.5 wt.% LiNO₃弱溶剂化电解液,实现了锂离子在快速充电以及低温条件下的高效传输。

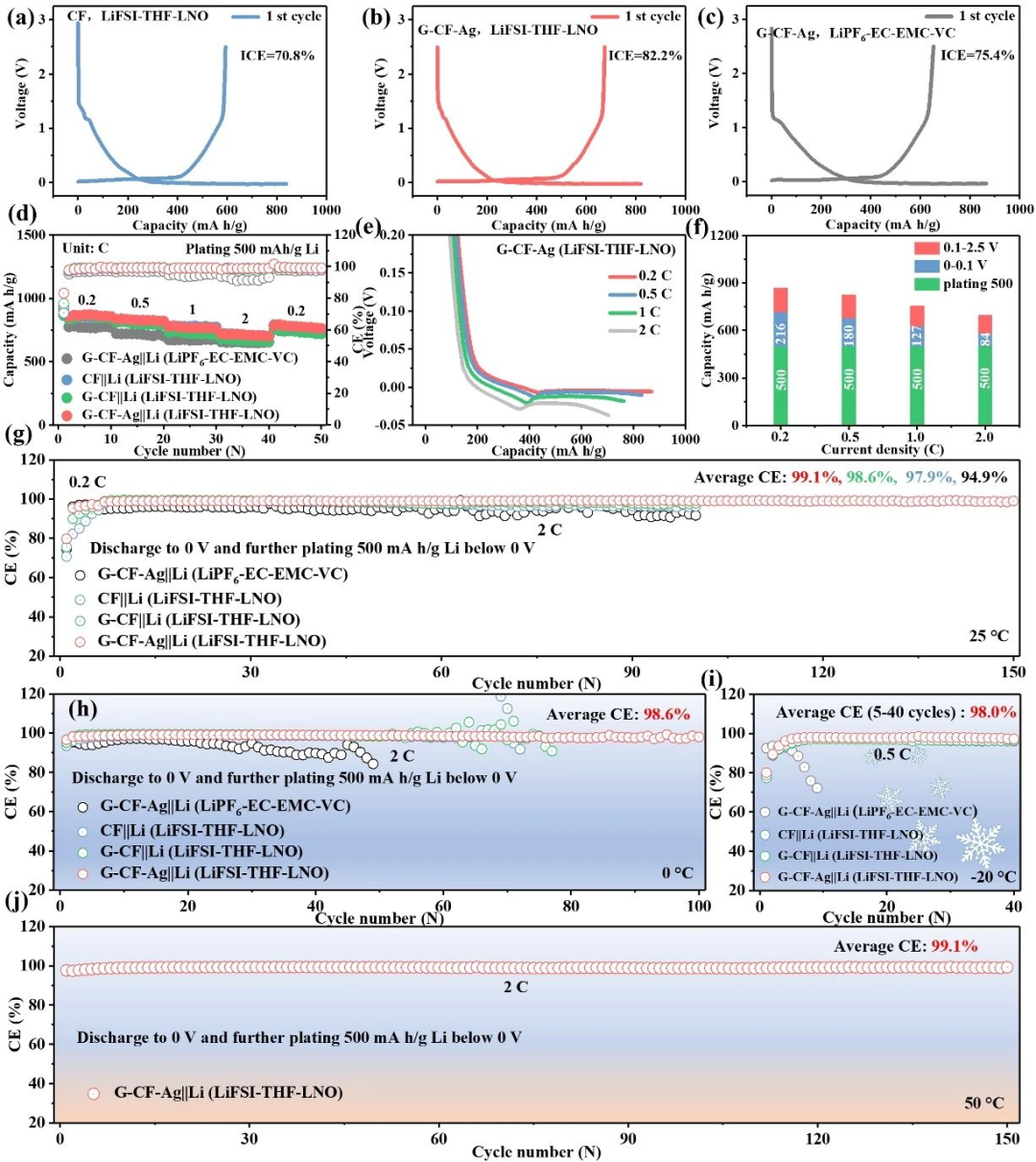

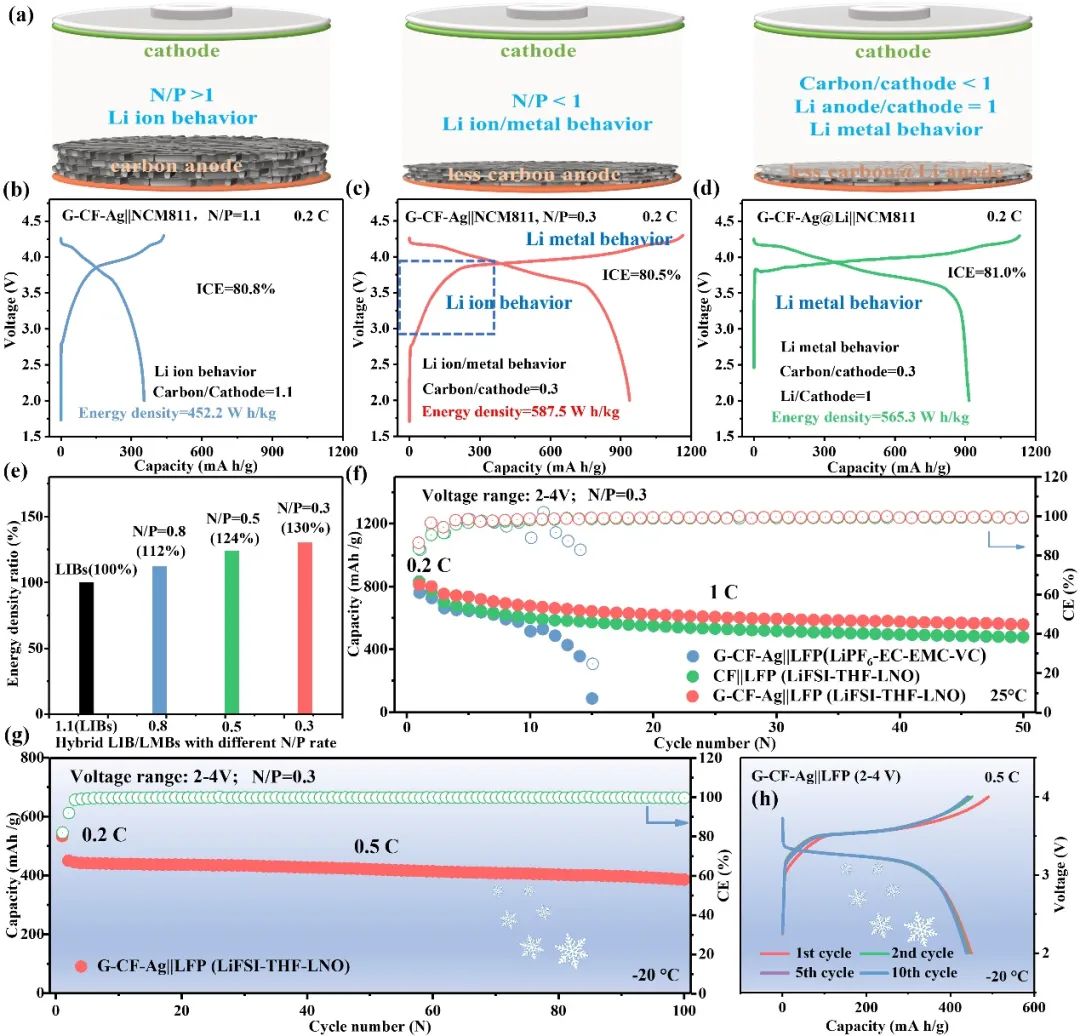

实验数据显示,G - CF - Ag||Li 电池在 500 mA h g⁻¹ 的高锂负载下,首次库仑效率(ICE)达到 82.2%,在 2 C 倍率下循环 150 次后,平均库仑效率(CE)仍保持在 99.1%。并且,该电池在 - 20°C 至 50°C 的宽温度区间内,展现出优异的稳定性。在超低 N/P 比(0.3)的条件下,G - CF - Ag||NCM811 全电池实现了 937.6 mA h g⁻¹ 的放电容量,以及 587.5 W h kg⁻¹ 的高能量密度;G - CF - Ag||LFP 全电池在相同条件下,循环稳定性良好。

此研究成果为高能量密度混合锂离子 / 金属电池的设计提供了重要的理论和实验支撑,有力地推动了锂金属电池在极端条件下的应用发展,有望为相关电池技术的革新开辟新的方向。

图文解读

图 1. G-CF-Ag的制备及形貌。

图 2. G-CF-Ag的理化性质和理论计算。

图 3. G-CF-Ag在50°C到-20°C宽温范围下混合半电池性能。

图 4. 揭示Li金属沉积/剥离过程,G-CF-Ag具有高度的可逆性。

图 5. 界面化学表征,LiF/Li3N等组分有利于提升SEI膜的机械强度、促进锂离子在快充和低温条件的快速传输。

图 6. 混合全电池的电化学性能,提供不同N/P比混合电池与传统LIBs、碳/Li复合负极的LMBs能量密度对比,为高能量密度的混合LIB/LMBs或LMBs的合理设计提供理论指导。

总结与展望

本研究设计出石墨化层包覆碳纳米纤维并均匀分布银纳米颗粒(G-CF-Ag),其中 Csp² 碳结构减少电解液副反应,银纳米颗粒增强亲锂性,促使锂均匀沉积与剥离。采用 1M LiFSI-THF-0.5 wt.% LiNO₃弱溶剂化电解液,通过界面化学调控,实现锂离子在快速充电和低温下高效传输。G-CF-Ag||Li 电池在高锂负载(500 mA h g⁻¹)下首次库仑效率达 82.2%,2 C 倍率循环 150 次后平均库仑效率仍保持 99.1%,且在 - 20°C 至 50°C 宽温域稳定性优异;G-CF-Ag||NCM811 全电池在超低 N/P 比(0.3)下实现 587.5 W h kg⁻¹ 高能量密度,G-CF-Ag||LFP 全电池循环稳定。后续研究可围绕材料结构与电解液配方进一步优化,深入探索新型界面化学机制,致力于实现更高能量密度,拓展电池在更广泛环境条件下的适应性,为锂金属电池在极端场景的大规模应用奠定更坚实基础。

原文信息:Interfacial Chemistry and Lithiophilicity Design for High Energy Hybrid Li‐Ion/Metal Batteries in a Wide Temperature Range. Taiyu Lyu;Meina Huang;Jinping Xu;Xin Lin;Xin Xiao;Lizhe Liang;Cheng Zhang;Dechao Wang;Zhifeng Zheng. ISSN: 1616-301X , 1616-3028; DOI: 10.1002/adfm.202500212. Advanced functional materials. , 2025

焦耳热产品咨询热线:18551298526(王经理)

苏州开瑞仪器有限公司

http://www.throughcr.com/