强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

厦门大学李剑锋教授和范凤茹教授在《Nano Research》上发表的论文展示了利用高温冲击(HTS)技术将块体铜快速转化为Cu-N-C单原子催化剂的突破性进展。这一成果在NO₂还原反应(NO₂RR)中表现出优异的性能,氨(NH₃)产率高达11.12 mg cm⁻² h⁻¹,且法拉第效率(FE)超过90%,显著优于传统铜基催化剂。

具有以下特点:1、高效转化:HTS技术仅需0.5秒即可将块体铜转化为单原子催化剂,大幅缩短了合成时间。2、优异催化性能:Cu-N-C单原子催化剂在NO₂RR中表现出高选择性和活性,NH₃产率和FE均达到领先水平。3、可规模化生产:HTS方法具有快速、高效的特点,适合大规模制备单原子催化剂。单原子催化剂在电化学能源转换(如燃料电池、电解水制氢)中具有潜在应用。可用于氮氧化物(NOₓ)的还原处理,助力大气污染治理。在化工生产中,高效催化剂可提升反应效率,降低能耗。该研究不仅提供了一种快速、可规模化的单原子催化剂合成方法,还为铜基催化剂的设计与应用开辟了新方向,推动了新能源和环境催化领域的技术进步。

( 高温冲击(HTS)技术实现了块体铜(Cu)箔在1700 K高温下仅0.5秒的快速原子化。该策略通过提供瞬态高温,不仅促进了热力学稳定的Cu-N键的形成,还有效抑制了金属原子的过度烧结与团聚,从而实现了铜单原子的高效分散。)

图文解读

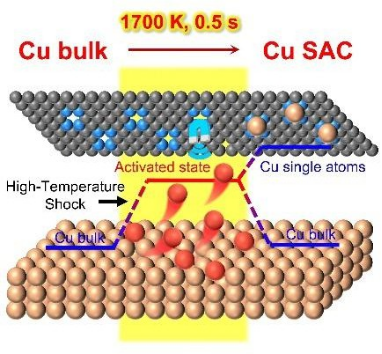

图1:单原子催化剂合成策略的比较

图1通过对比三种单原子催化剂(SACs)合成策略,突出了高温冲击(HTS)方法的创新性和优势。1、传统“自下而上”策略(图1a)通过湿化学方法将金属前驱体(如金属盐或配合物)转化为单原子催化剂。技术成熟,适用于多种金属和载体。缺点:反应时间长,通常需要数小时甚至数天。金属原子容易团聚,形成纳米颗粒,降低催化活性。需要复杂的后处理步骤(如洗涤、干燥、煅烧)。2、热化学气体辅助法(图1b)在高温下分解金属前驱体,并通过气体辅助将金属原子捕获在载体上。相比湿化学法,反应时间较短。可在一定程度上控制金属分散度。但仍需要较长的反应时间(几分钟到几小时),金属原子仍可能发生团聚,尤其是高浓度条件下。对设备和操作条件要求较高。3、高温冲击(HTS)策略(图1c)通过高温冲击技术,在极短时间内(0.5秒)将块状铜直接转化为单原子催化剂。反应时间极短,显著提高合成效率。避免金属原子团聚,实现均匀分散。适用于大规模生产,具有工业化潜力。无需复杂的前驱体处理和后处理步骤。但对设备要求较高,需要精确控制温度和冲击条件。目前仅适用于特定金属和载体体系,普适性有待进一步验证。图1通过直观对比,清晰地展示了HTS策略在单原子催化剂合成中的突破性进展,为后续研究和应用提供了重要参考。

.png)

图2:高温冲击合成铜单原子催化剂的过程

图2详细描述了高温冲击(HTS)合成铜单原子催化剂的过程,实验装置示意图(图2a):实验装置展示了将块状铜放置在富含缺陷的氮掺杂碳基底上。通过周期性的高温冲击处理,实现铜单原子的分散。温度随时间的变化(图2b):HTS过程中,温度在0.5秒内迅速升至约1750 K。随后在5秒内快速冷却。铜原子激活与捕获机制(图2c):提出了铜原子在高温下被激活并被氮缺陷捕获的机制。这一机制解释了铜单原子如何在高温冲击下稳定分散在氮掺杂碳基底上。铜含量随冲击时间和循环次数的变化(图2d和e):图2d展示了铜含量随冲击时间的变化,表明在0.5秒的冲击时间内,铜含量达到最高。图2e展示了铜含量随冲击循环次数的变化,表明在80个循环后,铜含量达到最高(0.54 wt%)。这些结果表明,HTS方法能够在短时间内高效地将块状铜转化为单原子催化剂。通过精确控制实验参数(如冲击时间和循环次数),可以实现铜含量的最大化。

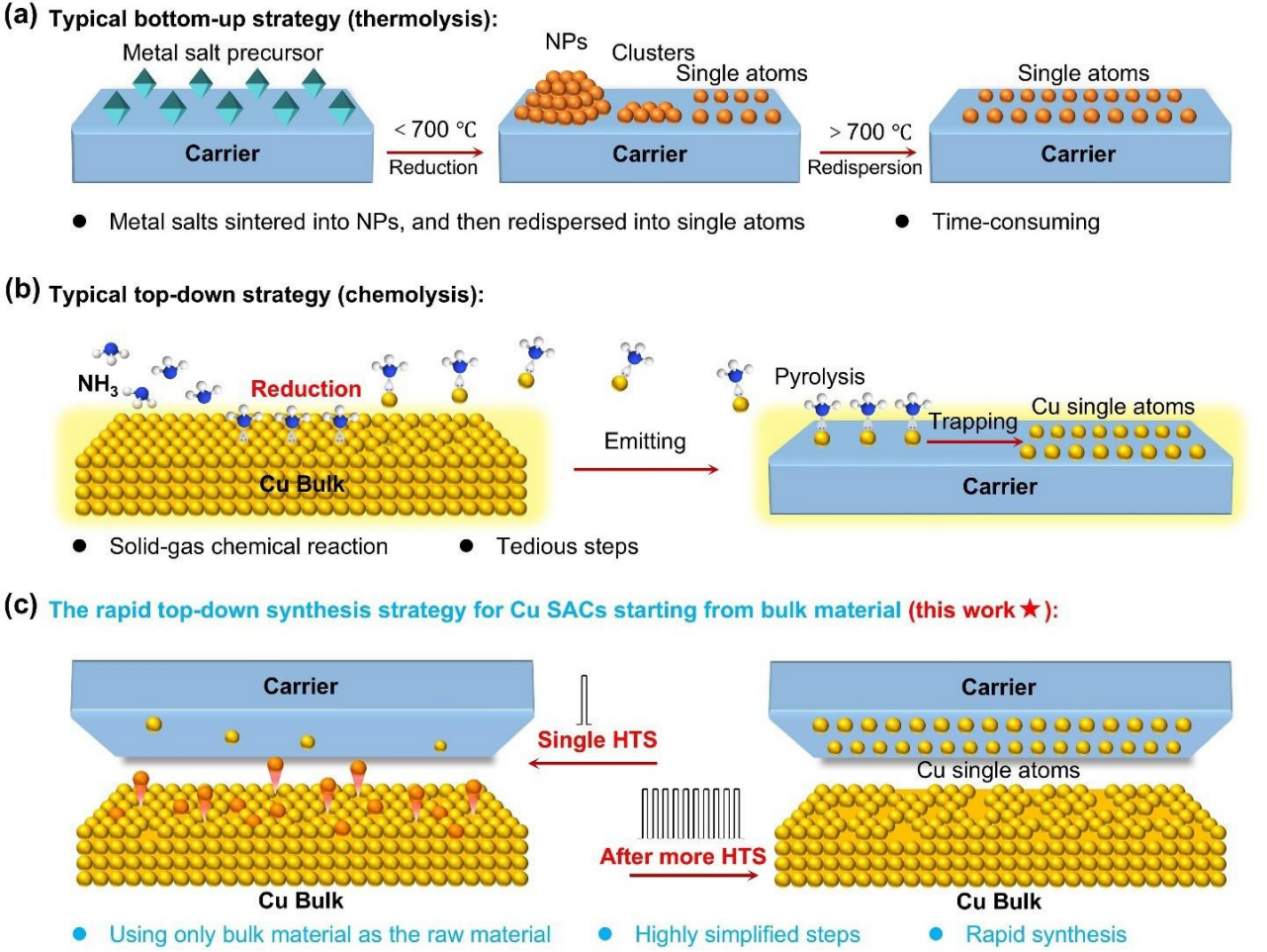

图3:铜单原子催化剂的结构表征

图3通过多种表征手段揭示了铜单原子催化剂的结构特征。透射电子显微镜(TEM)图像(图3a):显示催化剂具有良好的石墨化结构,表明氮掺杂碳基底具有较高的结晶度。扫描透射电子显微镜(STEM)图像和能量色散光谱(EDS)元素分布图(图3b):STEM图像和EDS元素分布图表明,铜(Cu)、碳(C)、氮(N)三种元素均匀分布在氮掺杂碳基质中。这证明了铜单原子在基底中的均匀分散。高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像(图3c):进一步确认了铜以单原子形式分散,未观察到铜的团聚现象。这直接证明了铜单原子的存在。X射线光电子能谱(XPS)分析(图3d):显示铜主要以Cu⁺和Cu²⁺形式存在。这表明铜在催化剂中具有多种氧化态,可能与其催化性能相关。X射线吸收光谱(XAS)分析(图3e和f):揭示了铜与氮的配位环境,表明铜原子与四个氮原子形成稳定的Cu-N4结构。这种配位结构为铜单原子提供了稳定的锚定位点,是其优异催化性能的关键。图3通过多种表征手段全面揭示了铜单原子催化剂的结构特征,证明了HTS方法在合成单原子催化剂方面的有效性,并为其催化性能提供了理论支持。

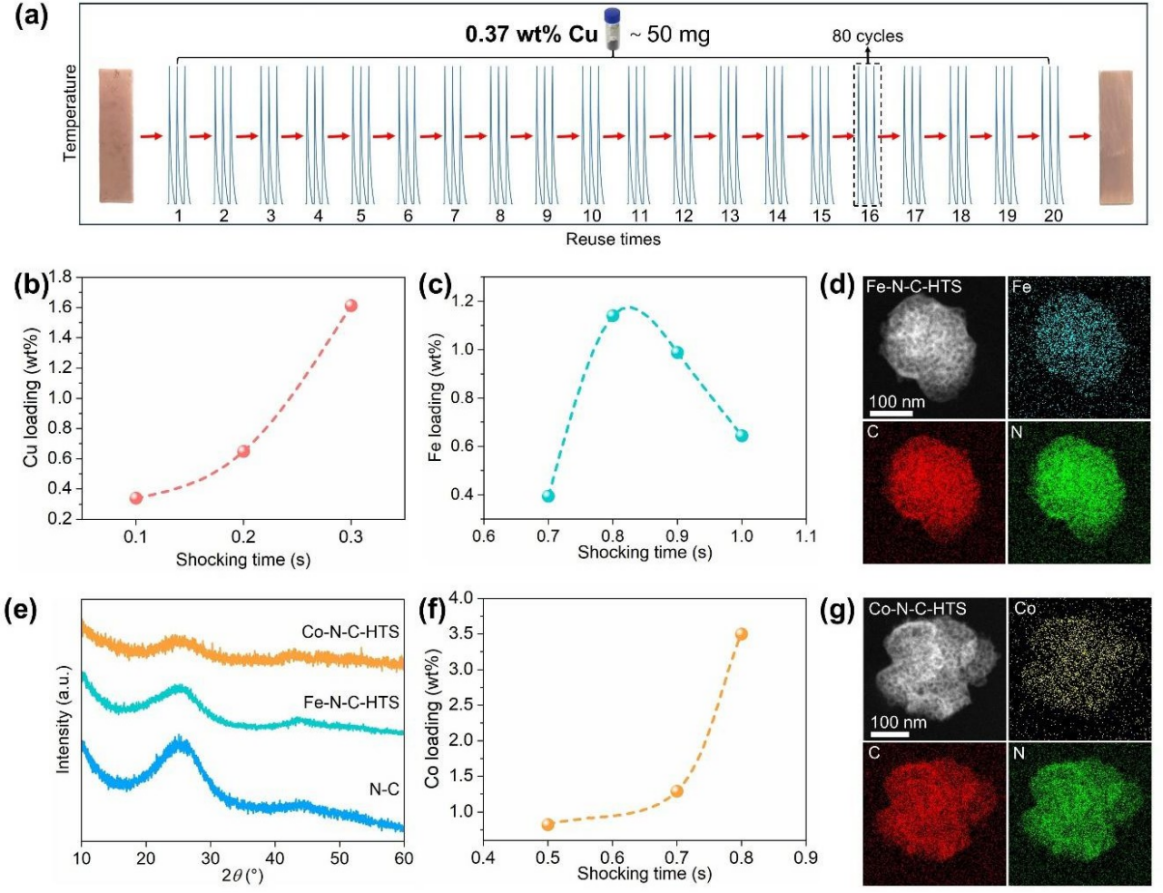

图4:高温冲击合成的普适性和可回收性

图4展示了高温冲击(HTS)方法的普适性和可回收性:铜箔的可回收性(图4a):铜箔在经过20次HTS循环后仍能保持良好的结构特性。成功合成了铜单原子催化剂,表明铜箔可以重复使用,从而降低了生产成本。HTS方法对其他金属的普适性(图4b-g):图4b-g展示了HTS方法对其他金属(如铁和钴)的普适性。通过调整冲击时间和金属前驱体类型,成功合成了Fe-N-C-HTS和Co-N-C-HTS催化剂。STEM图像和元素分布图(图4d和g):STEM图像和元素分布图表明,铁(Fe)和钴(Co)也以单原子形式均匀分散在氮掺杂碳基质中。这进一步证明了HTS方法在合成其他金属单原子催化剂方面的有效性。这些结果表明,HTS方法不仅适用于铜单原子催化剂的合成,还能扩展到其他金属(如铁和钴)。HTS方法具有普适性和可回收性,为大规模合成单原子催化剂提供了可能性。

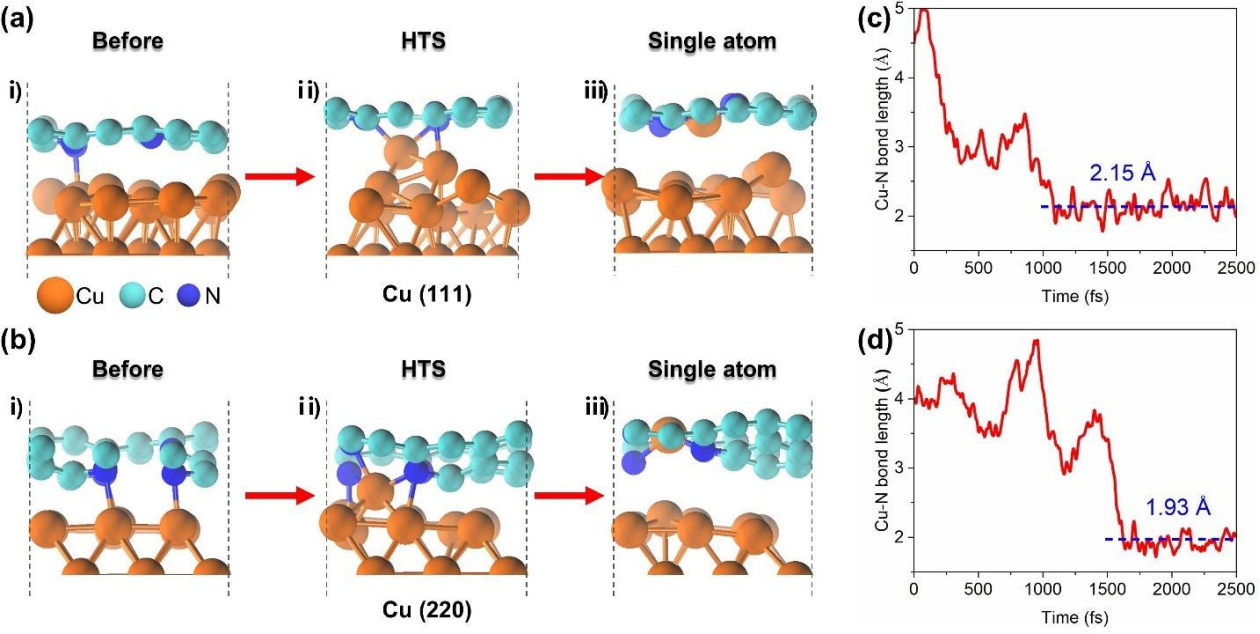

图5:高温冲击合成过程的理论模拟

图5通过从头算分子动力学(AIMD)模拟揭示了高温冲击(HTS)合成铜单原子催化剂的理论机制。HTS前后氮掺杂石墨烯(NG)与铜基底的结构变化(图5a和b):图5a和b展示了HTS前后氮掺杂石墨烯(NG)与铜基底的结构变化。模拟结果表明,高温下铜原子被激活,并与氮原子形成稳定的Cu-N键。Cu-N键长随时间的演变(图5c和d):图5c和d展示了Cu-N键长随时间的演变。最终键长分别为2.15 Å(Cu(111))和1.93 Å(Cu(220)),与已报道的Cu-N键长一致。这一结果进一步验证了Cu-N键的稳定性。高温冲击不仅激活了铜原子,还促进了其与氮原子的结合,从而成功合成了单原子催化剂。这一理论分析为HTS方法的高效性和独特性提供了科学依据。图5通过AIMD模拟从理论角度揭示了HTS方法合成铜单原子催化剂的机制,阐明了高温冲击在激活铜原子和形成稳定Cu-N键中的作用,为HTS方法的科学性和独特性提供了理论支持。

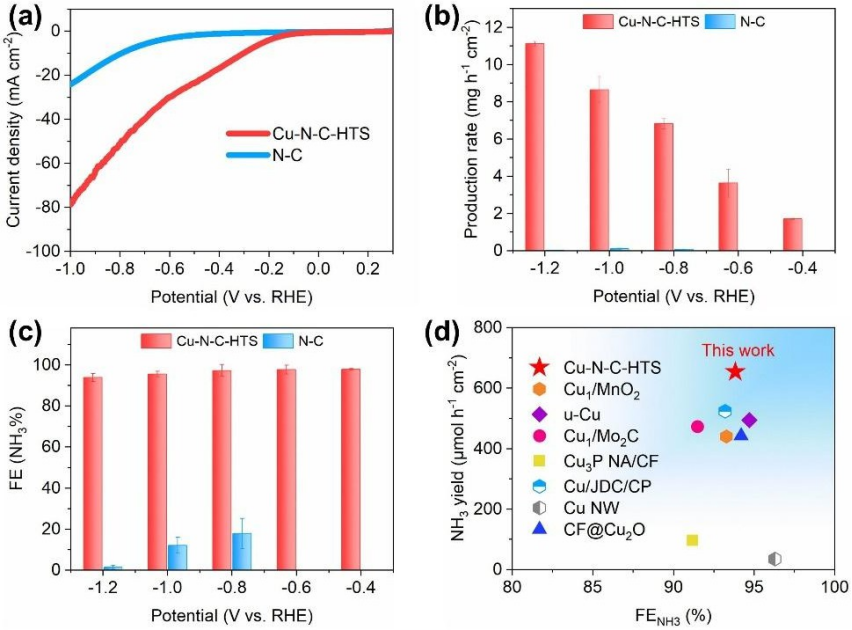

图6:铜单原子催化剂的电催化性能评估

图6展示了铜单原子催化剂在硝酸盐还原合成氨反应中的电催化性能。线性扫描伏安(LSV)曲线(图6a):铜单原子催化剂在-0.03 V vs. RHE时表现出更高的起始电位和电流密度。其性能显著优于氮掺杂碳基底(N-C),表明铜单原子催化剂具有更高的催化活性。氨的产率和法拉第效率(FE)(图6b和c):图6b展示了氨的产率,铜单原子催化剂在-1.2 V vs. RHE时实现了11.12 mg cm⁻² h⁻¹的氨产率。图6c展示了法拉第效率(FE),铜单原子催化剂的FE超过90%,显著优于其他铜基催化剂。这些结果表明,铜单原子催化剂在硝酸盐还原合成氨反应中具有高效性和高选择性。与其他铜基催化剂的性能对比(图6d):图6d对比了铜单原子催化剂与其他报道的铜基催化剂的性能。铜单原子催化剂在氨产率和FE方面均表现出显著优势,进一步证明了其优越性。

总结

总结来说,本研究开发了一种利用高温冲击(HTS)技术将块状金属直接转化为单原子催化剂的超快速合成方法,并验证了其普适性和高效性。HTS技术通过仅需数秒的焦耳加热过程,能够在短时间内(0.5秒)将铜箔在1700 K的高温下转化为单原子催化剂。这种方法具有超快速、高效的特点,为单原子催化剂的合成提供了一种新途径。结合X射线吸收光谱(XAFS)和高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)的表征,证实铜原子以单原子形式分散,并形成了稳定的Cu-N4配位结构。从头算分子动力学(AIMD)模拟揭示了高温冲击过程中,瞬态高温为铜原子提供了足够的动态能量,使其更具活性,从而促进了热力学上有利的Cu-N键的形成。HTS合成的铜单原子催化剂在硝酸盐还原合成氨反应中表现出卓越的催化性能。在-1.2 V vs. RHE条件下,法拉第效率达到90%,氨产率高达11.12 mg cm⁻² h⁻¹,优于其他已报道的铜基电催化剂。HTS方法不仅适用于铜箔,还可扩展至铁、钴箔和铜泡沫等其他金属前驱体,表明其在多种金属单原子催化剂合成中的普适性。该方法为大规模制备单原子催化剂提供了可能性,具有广阔的应用前景。

原文链接:Renjie Fang, Ji Yang, Wei-Shen Song, Na Yang, Jie Ding, Jian-Feng Li, Feng Ru Fan. High-temperature shock-induced transformation of bulk copper into single-atom catalyst. Nano Research, 2025. https://doi.org/10.26599/NR.2025.94907300

作者简介

李剑锋

教育与科研经历

2022~至今 厦门大学能源学院 副院长

2014~至今 厦门大学化学系 教授、博导

2013 ~ 2014 瑞士苏黎世联邦理工学院 博士后

2010 ~ 2013 瑞士伯尔尼大学 博士后

2003 ~ 2010 厦门大学化学系 理学博士

1999 ~ 2003 浙江大学化学系 理学学士

研究方向:核壳纳米材料、表面增强拉曼光谱、电催化、热催化、光催化等能源反应及其原位谱学表征、公共安全、生命健康领域的拉曼快检等。所获荣誉腾讯科学探索奖(2022);国家杰出青年科学基金(2019);国家科技创新领军人才(2019);国家自然科学奖二等奖(排名第三)(2019);中国青年科技奖(2018);科技部中青年科技创新领军人才(2018);国家优秀青年基金(2015);国家高层次人才-青年项目(2014);全国百篇优秀博士论文 (2013);担任国际物理化学权威期刊J. Phys. Chem. A/B/C的副主编。

范凤茹

教育与科研经历

2013.09-现在能源材料化学协同创新中心iChEM Fellow

2008.09-2012.01 美国佐治亚理工学院( Georgia Institute of Technology) 联合培养博士

2006.09-2013.06 厦门化学化学化工学院化学系固体表面物理化学国家重点实验室 博士生

2002.09-2006.06 厦门化学化学化工学院化学系 本科生

研究方向:纳米发电机与自驱动系统技术,能量转换、存储及应用,复杂纳米结构的构建与性质研究

焦耳热产品咨询热线:18551298526(王经理)

苏州开瑞仪器有限公司

http://www.throughcr.com/