强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

原位反应烧结法是低温制备碳化硅(SiC)陶瓷膜的有效手段,其核心原理是:在升温过程中,通过添加的烧结助剂与 SiC 表面生成的二氧化硅(SiO₂)发生反应,从而实现 SiC 颗粒的连接,最终形成多孔陶瓷膜。而要让反应烧结助剂与 SiC 表面的 SiO₂充分反应,一个必要前提是在初始状态下,反应烧结助剂能与碳化硅颗粒表面实现充分接触。

针对这一关键问题,南京工业大学邢卫红 / 仲兆祥教授团队提出了一种创新方案:通过简便的静电组装方法构筑 SiC@AlOOH 核壳颗粒,随后将形成的核壳结构单元进行原位反应烧结,以此制备 SiC 膜,并将其应用于水包油乳液分离。同时,该团队还探索了采用焦耳超快加热方式,对过滤后的 SiC 膜进行热处理再生。

实验结果表明,在多次水包油乳液分离过程中,该 SiC 膜的油截留率和通量恢复率分别保持在 95% 和 85% 以上。这一研究成果为高性能 SiC 膜的低温制备提供了一条切实有效的技术路径。相关研究 “Electrostatically assembled core-shell particles and their reaction sintering for SiC membranes with improved oil/water separation and thermal regeneration efficiency” 已近期发表于《Advanced Membranes》期刊。

图文示意

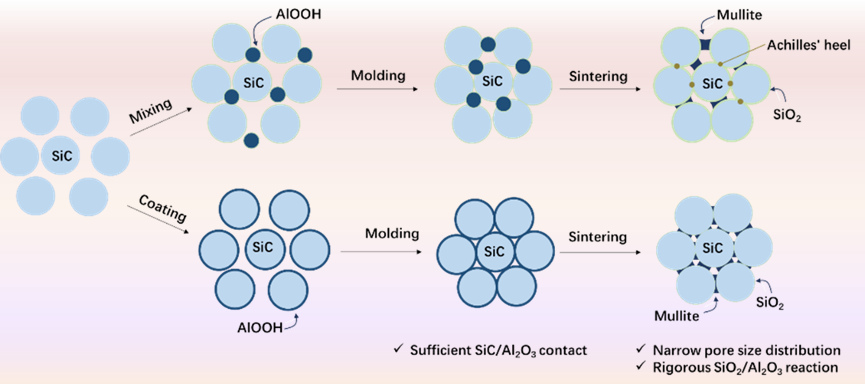

图 1. SiC/AlOOH和SiC@AlOOH粉体的制备及其原位反应烧结制备SiC陶瓷膜的工艺流程示意图

SiC膜的反应烧结制备过程中,作者选用铝溶胶(AlOOH)作为烧结助剂。在高温条件下,AlOOH 会转化为 Al₂O₃,并与 SiC 颗粒表面氧化生成的 SiO₂发生反应,形成莫来石烧结颈,从而实现 SiC 颗粒的连接。为对比不同制备方式对陶瓷膜性能的影响,作者通过机械混合法和表面包覆法分别制备了 SiC/AlOOH 混合粉体与 SiC@AlOOH 核壳结构粉体,并将这两种粉体各自用于 SiC 陶瓷膜的制备。

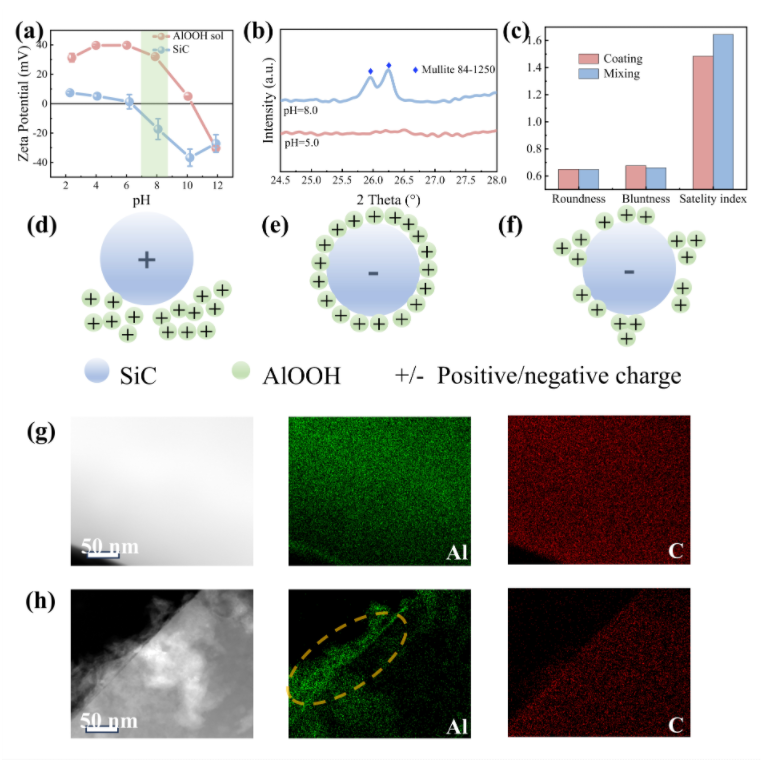

图 2.(a)不同pH条件下测得的AlOOH溶胶和SiC粉体的Zeta电位;(b)pH=5和pH=8制备的粉末样品在1350 °C烧结4 h后的XRD图谱;(c)SiC/AlOOH粉体和SiC@AlOOH粉体的形状因子;不同条件下复合粉体的分布示意图:(d)pH=5和(e)pH=8时溶胶包覆和(f)机械混合;(g)SiC@AlOOH粉体和(h)SiC/AlOOH粉体的TEM图像和元素分布

首先,研究人员测定了粉体在不同 pH 条件下的 Zeta 电位,旨在确定通过静电组装构建 SiC@AlOOH 核壳结构粉体的最佳 pH 值。借助 X 射线衍射仪(XRD)对粉末的晶相组成进行表征,利用粒径粒形分析仪(R-3000)和透射电镜(TEM)分析粉末的包覆情况。

如图 2 所示,当 pH 为 8.0 时,SiC 粉末与 AlOOH 溶胶的表面电荷相反且差值达到最大;在此条件下合成的粉末经 1350 °C 烧结后,XRD 图谱中出现了莫来石的特征衍射峰。同时,粒形分析仪对两种粉体形状因子的分析结果显示:采用溶胶包覆法制备的 SiC@AlOOH 核壳粉体,其圆度显著优于机械混合法制备的 SiC/AlOOH 粉体。此外,元素分布分析结果表明,SiC@AlOOH 核壳粉体中铝元素分布均匀。

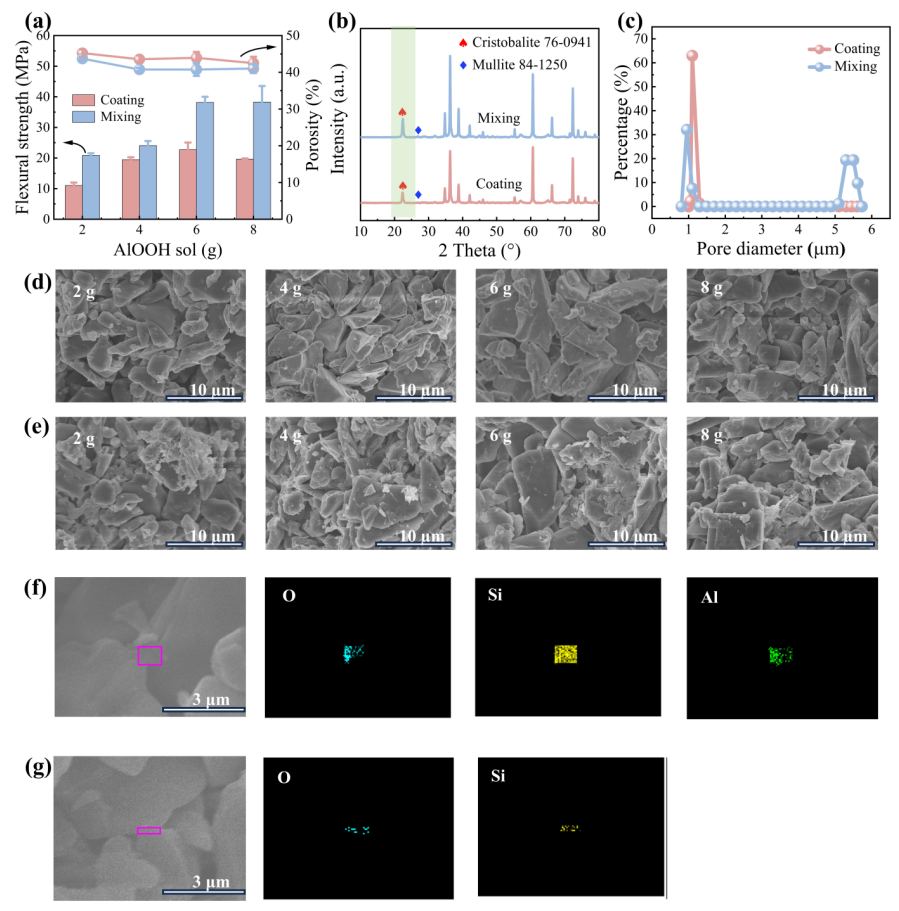

采用万能材料试验机(DR028G-1000)对 SiC 膜的抗弯强度进行测试,并使用孔径分布仪(PMI)分析其孔径分布与平均孔径。如图 3 所示,相较于 SiC/AlOOH 混合粉体制备的膜,SiC@AlOOH 核壳粉体制备的 SiC 膜展现出更高的孔隙率和更窄的孔径分布区间。这一性能优势主要源于核壳结构设计的双重效应:其一,AlOOH 作为烧结助剂在 SiC 颗粒表面均匀包覆,有效抑制了高温烧结过程中局部团聚现象;其二,核壳结构对 SiC 颗粒形成物理屏障,显著提升抗氧化能力,减少了因 SiO₂过度生成导致的孔道堵塞,从而保留了更发达的孔道结构和更均一的孔径分布。

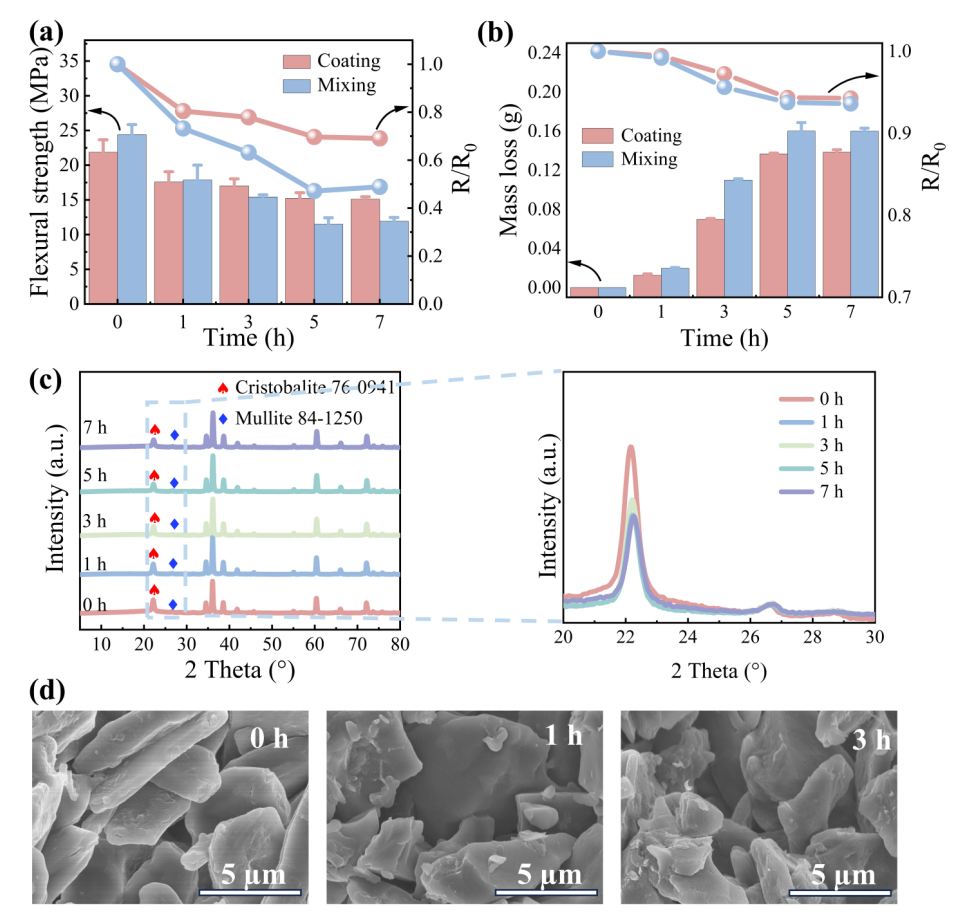

图 4. SiC@AlOOH和SiC/AlOOH在1250 °C烧结4 h后得到的SiC膜在碱腐蚀不同时间后的(a)抗弯强度和(b)质量损失;(c)采用SiC@AlOOH制备的SiC陶瓷膜经碱腐蚀不同时间后的XRD图谱和(d)SEM图像(碱性刻蚀条件:微沸条件, NaOH浓度为1 wt%)

研究中同时对比了两种 SiC 膜的耐碱腐蚀性能。如图 4 所示,由 SiC@AlOOH 核壳粉体制备的 SiC 膜,其耐碱腐蚀性较 SiC/AlOOH 混合粉体制备的膜提升了 20%。这一性能提升得益于核壳结构带来的烧结助剂均匀分布 —— 在 SiC@AlOOH 膜中,颗粒间的烧结颈均由莫来石相构成,这种均匀且稳定的莫来石结合相能更有效抵御碱液侵蚀,从而显著增强了膜的耐碱稳定性。

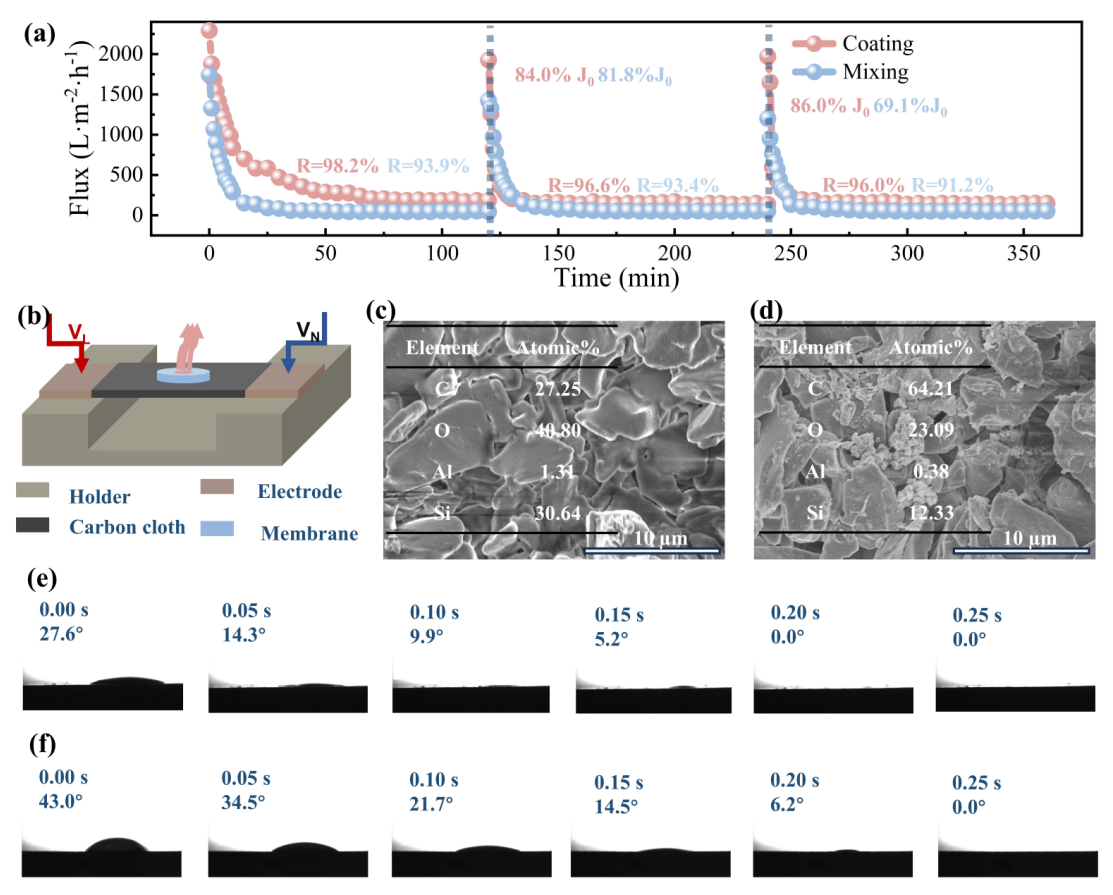

图 5.(a)在3个过滤周期内通量随时间的衰减图;(b)焦耳加热再生污染SiC膜的示意图;(c)热再生前和(d)热再生后SiC膜表面的微观形貌和元素组成;(e)原始SiC膜和(f)再生后的污染SiC膜的动态水接触角

研究水包油乳液分离采用错流过滤装置,在 1 bar 的低压操作条件下测试了两种 SiC 膜的油水分离性能,并通过焦耳超快加热对过滤后的膜进行热处理再生。如图 5 所示,由 SiC@AlOOH 核壳粉体制备的 SiC 膜展现出更高的油相截留率和更稳定的渗透通量。这一优势主要源于其更集中的孔径分布 —— 过滤过程中,油滴能被有效截留且不易因孔径波动导致泄漏,同时均一的孔道结构减少了流动阻力,从而维持了通量稳定性。

此外,采用焦耳超快加热装置对污染后的 SiC 膜进行热处理再生的结果显示:随着过滤次数增加,膜的通量恢复率始终保持稳定,表明该再生方式可有效去除膜表面及孔道内的不可逆污染物,进一步验证了核壳结构 SiC 膜在长期分离过程中的实用性。

总结与展望

本研究通过核壳结构粉体的原位反应烧结技术制备高性能SiC膜,并以水包油乳液为处理对象验证了其在分离性能上的显著优势。结果表明,与SiC/AlOOH混合粉体制备的SiC膜相比,SiC@AlOOH核壳粉体制备的SiC膜耐碱腐蚀性能提升20%,且孔径分布更集中,在水包油乳液分离过程中展现出更高的油截留率和更稳定的渗透通量。这一研究为高性能SiC膜的低温制备提供了有效技术方案。 同时,本研究首次将焦耳超快加热技术应用于SiC膜的热处理再生,为陶瓷膜在油水乳液处理中的循环利用与再生开辟了一条低碳、高效、绿色的新途径。膜材料均匀的孔结构对于膜分离过程至关重要。本研究通过简单的静电组装设计SiC@AlOOH核壳粉体,并通过所形成的核壳结构单元进行原位反应烧结制备出了孔径分布集中的SiC膜,为高性能SiC膜的低温制备提供一种有效的技术途径。

原文简介:

J. Li, Q. Gu, H Zhang, Z Zhong, Y Fan, W Xing, Electrostatically assembled core-shell particles and their reaction sintering for SiC membranes with improved oil/water separation and thermal regeneration efficiency, Adv. Membr. 5 (2025) 100148. https://doi.org/10.1016/j.advmem.2025.100148.

本文以“Electrostatically assembled core-shell particles and their reaction sintering for SiC membranes with improved oil/water separation and thermal regeneration efficiency”为题发表在《Advanced Membranes》期刊,第一作者为南京工业大学李军佑硕士,通讯作者为南京工业大学古其林教授和邢卫红研究员。该工作得到了国家重点研发计划项目(2022YFB3805002)、国家自然科学基金项目(22308150)、江苏省自然科学基金项目(BK20220345)、江苏省科技厅项目(BK20232010)、江苏省重点研发计划项目(No.Be2023360)、江苏省未来膜技术创新中心(No.BM2021804)的支持。

作者简介

第一作者

李军佑(硕士研究生)

李军佑,2022年获得成都理工大学化学工程与工艺专业学士学位,现为南京工业大学化学工程专业硕士研究生,研究方向为SiC膜的制备和油水分离。

古其林(教授)

古其林,博士,现任南京工业大学化工学院教授。2017年在南京航空航天大学获得博士学位,新加坡国立大学博士后研究员(2017-2021),主要研究领域为面向环境可持续发展的陶瓷分离膜材料设计、制备与功能化,研究成果发表论文70余篇,申请中国、美国发明专利20余项。

邢卫红(教授)

邢卫红,博士,江苏大学/南京工业大学研究员、博士生导师,主要从事分离膜材料与工程应用、膜反应器等研究工作。出版专编著4部,发表SCI论文300余篇,获授权发明专利近200件,以第一完成人获国家科技进步二等奖2项、何梁何利科学与技术创新奖、全国创新争先奖等科技奖项。

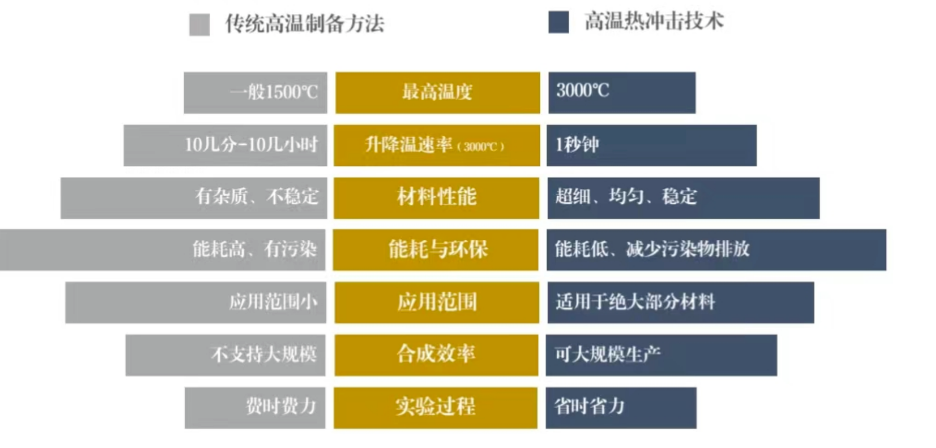

马弗炉、管式炉升温装置VS焦耳热升温装置

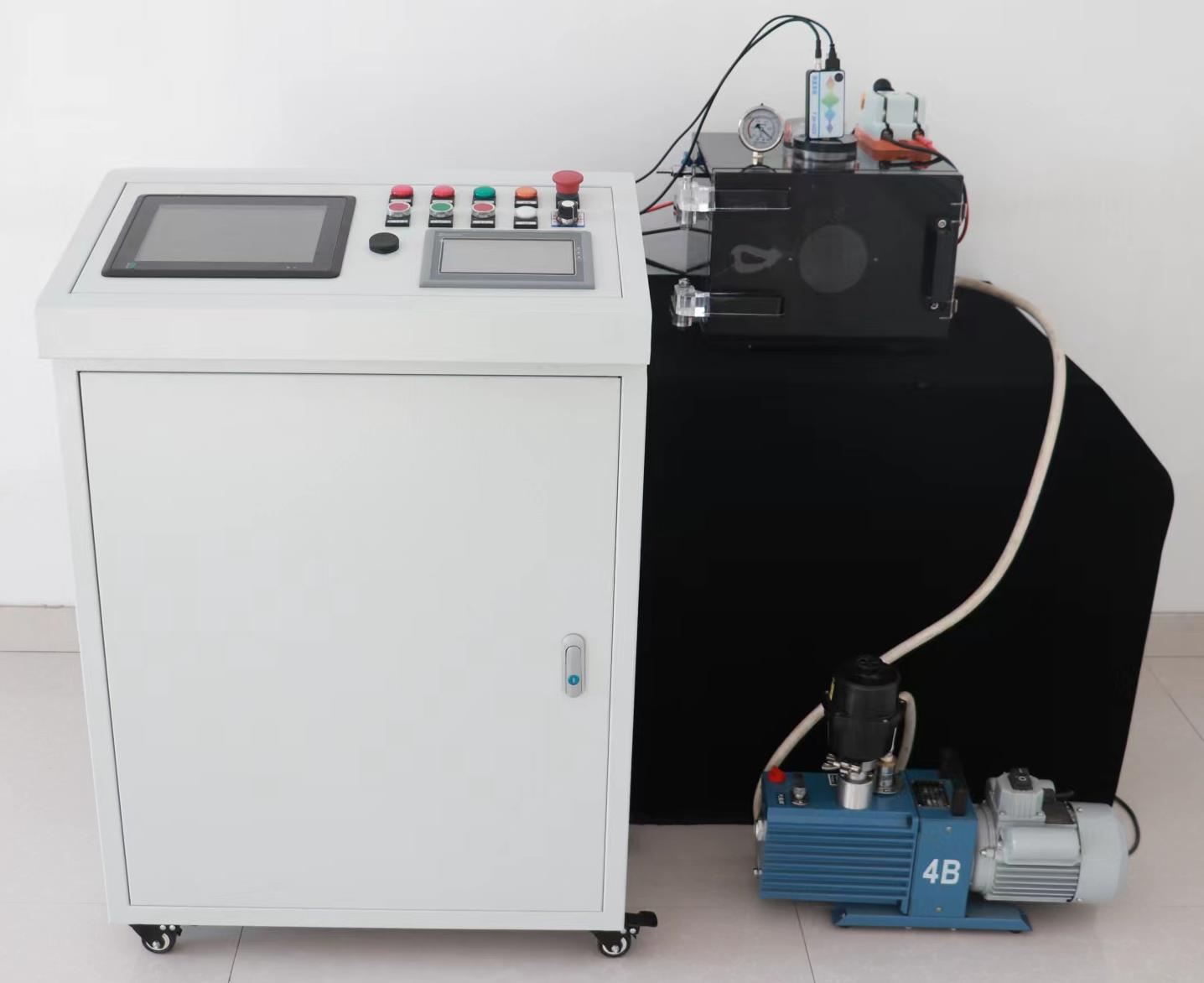

高通量焦耳加热装置

长时款焦耳加热装置

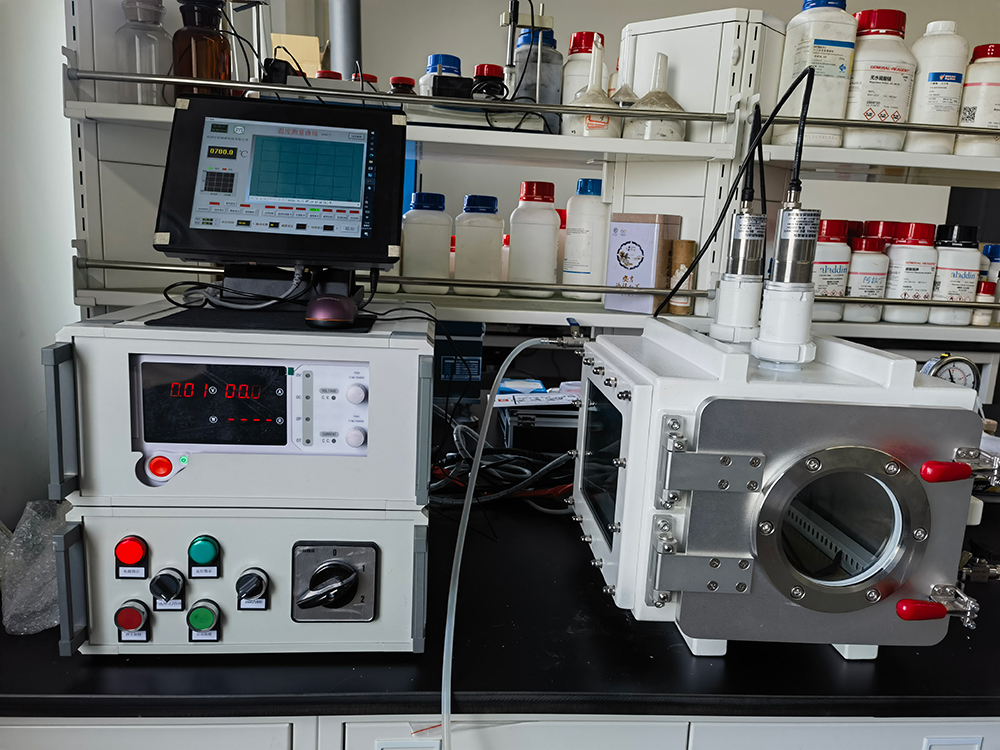

台式焦耳加热装置

闪蒸款焦耳加热装置

焦耳热产品咨询热线:18551298526(王经理)

苏州开瑞仪器有限公司