强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

为突破过氧化氢绿色合成的技术瓶颈,该研究创新性地提出 “配位微环境调控(CMR)策略”,并结合超快速焦耳加热技术(仅需 8 秒即可完成合成),在无金属碳纳米纤维中精准构筑出碘 - 氮活性位点。研究团队通过分子级配位设计(例如选用特定碘源化合物来调控键合环境),成功开发出高性能催化剂 I-N₄。

过氧化氢(H₂O₂)作为造纸、污水处理及消毒剂等行业的核心化学品,其全球市场需求正持续攀升。数据显示,2024 年该市场规模已达 32.5 亿美元,预计到 2029 年将突破 40 亿美元,展现出广阔的市场前景。

然而,传统生产工艺却深陷多重挑战之中,高成本、安全风险以及沉重的环境负担,都成为制约行业发展的瓶颈。电化学合成法虽被视作极具潜力的绿色替代方案,但在其核心的氧还原反应(ORR)中,存在着一道难以逾越的根本性竞争:从自然界的反应倾向来看,更易发生生成水的四电子路径(4e⁻ ORR),而非目标产物过氧化氢的二电子路径(2e⁻ ORR)。

目前,采用贵金属或过渡金属催化剂虽能在一定程度上缓解这一问题,可它们自身又受限于成本过高、稳定性不足以及制备流程复杂等缺陷。由此可见,开发低成本、高稳定性的无金属催化剂,并通过精准调控其活性位点,以实现对 2e⁻路径的高效选择,已然成为突破行业发展瓶颈的关键科学课题。

论文概述

2025 年 7 月 10 日,江南大学杜明亮、施冬健与清华大学韩天翼等学者合作,在《Nano Letters》期刊发表了题为《Joule-Heating-Synthesized Iodine–Nitrogen Metal-Free Nanofiber for H₂O₂ Electroproduction via a Coordination Microenvironment Regulation Strategy》的研究论文。

为突破过氧化氢绿色合成的技术瓶颈,该研究创新性地提出 “配位微环境调控(CMR)策略”,并结合超快速焦耳加热技术(仅需 8 秒即可完成合成),在无金属碳纳米纤维中精准构筑出碘 - 氮活性位点。研究团队通过分子级配位设计(例如选用特定碘源化合物来调控键合环境),成功开发出高性能催化剂 I-N₄。

这款材料在酸性电解环境中展现出三重突破性成果:其一,在 0.6~0.2 V 区间实现了 95% 的 H₂O₂选择性;其二,在 - 0.4 V 电压下创下 1265 mg/L/h 的产率纪录;其三,能保持 10 小时连续运行的稳定活性(选择性达 90%)。

此外,原位拉曼光谱首次动态捕捉到关键中间体 * OOH 的生成过程,揭示了二电子氧还原路径的催化本质。这种节能且可扩展的合成范式,为清洁化工与可持续能源应用提供了全新思路。

图文示意

图1:CMR合成策略与结构表征

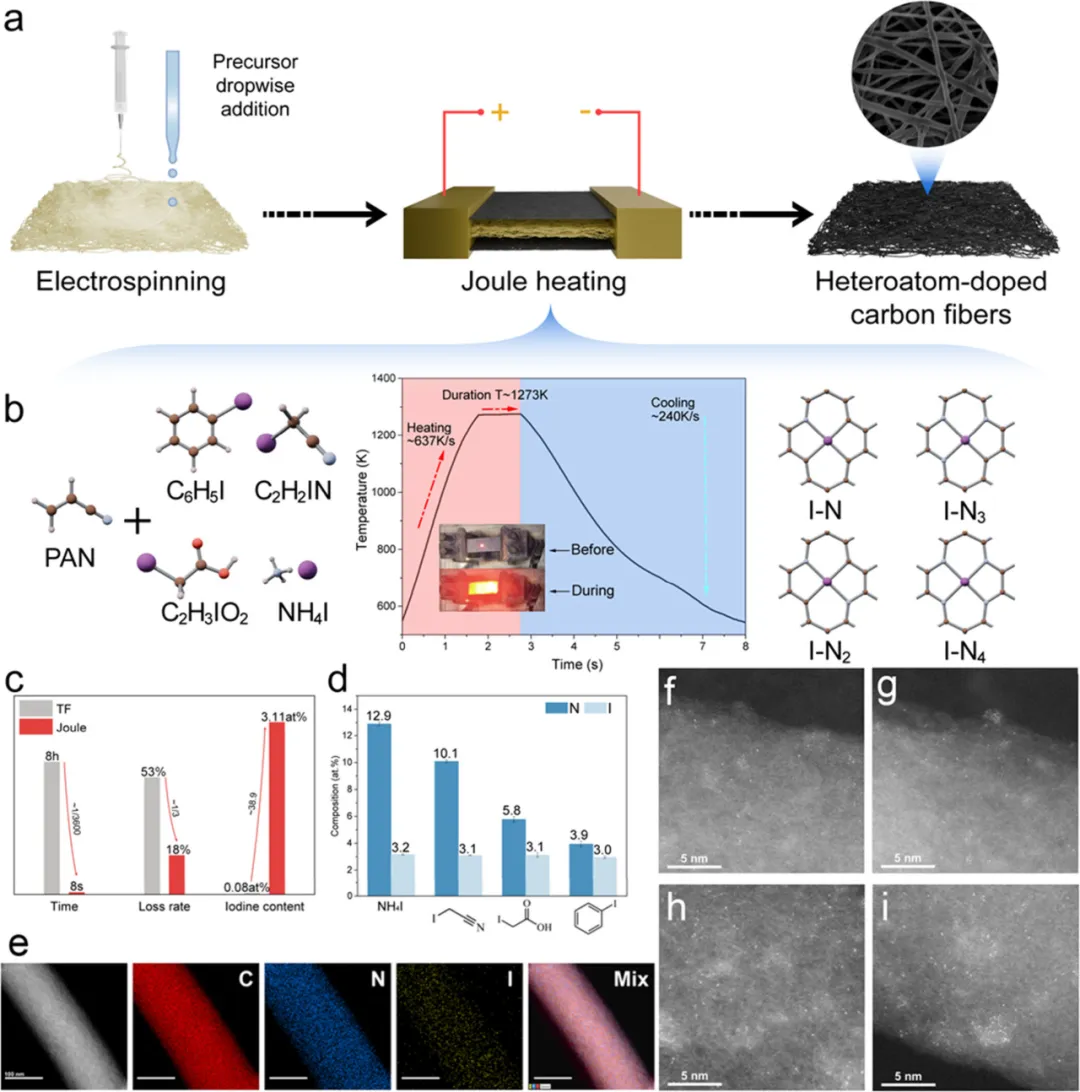

(图 1a)借助电纺丝与焦耳加热的协同工艺,碘化物乙醇溶液渗透进预氧化纳米纤维,通过碳纸夹层实现超快速热激活,升温速率可达 637 K/s。(图 1b)在焦耳加热作用下,不同碘源(如 NH₄I、ICH₂CN 等)定向形成从 I-N₄到 I-N 的配位结构,其最终构型由分子官能团(例如氰基可导向 I-N 键合)决定。(图 1c)与管式炉法相比,焦耳加热将合成时间压缩了 4 个数量级(8 秒即可完成),碘掺杂量提升 38.9 倍(3.23 wt% 对比 0.24 wt%),质量损失降低 33%。(图 1d)等摩尔碘源中,NH₄I 的 N/I 比最高(0.82),这印证了其富氮特性。(图 1e-i)STEM 元素映射与 HAADF-STEM 结果显示,I、N 原子级均匀分散,且 I-N₄样品中的碘呈现替代掺杂特征。上述数据共同验证了配位微环境调控(CMR)策略对配位微环境的精准调控能力。

图2:多尺度结构解析与化学态分析

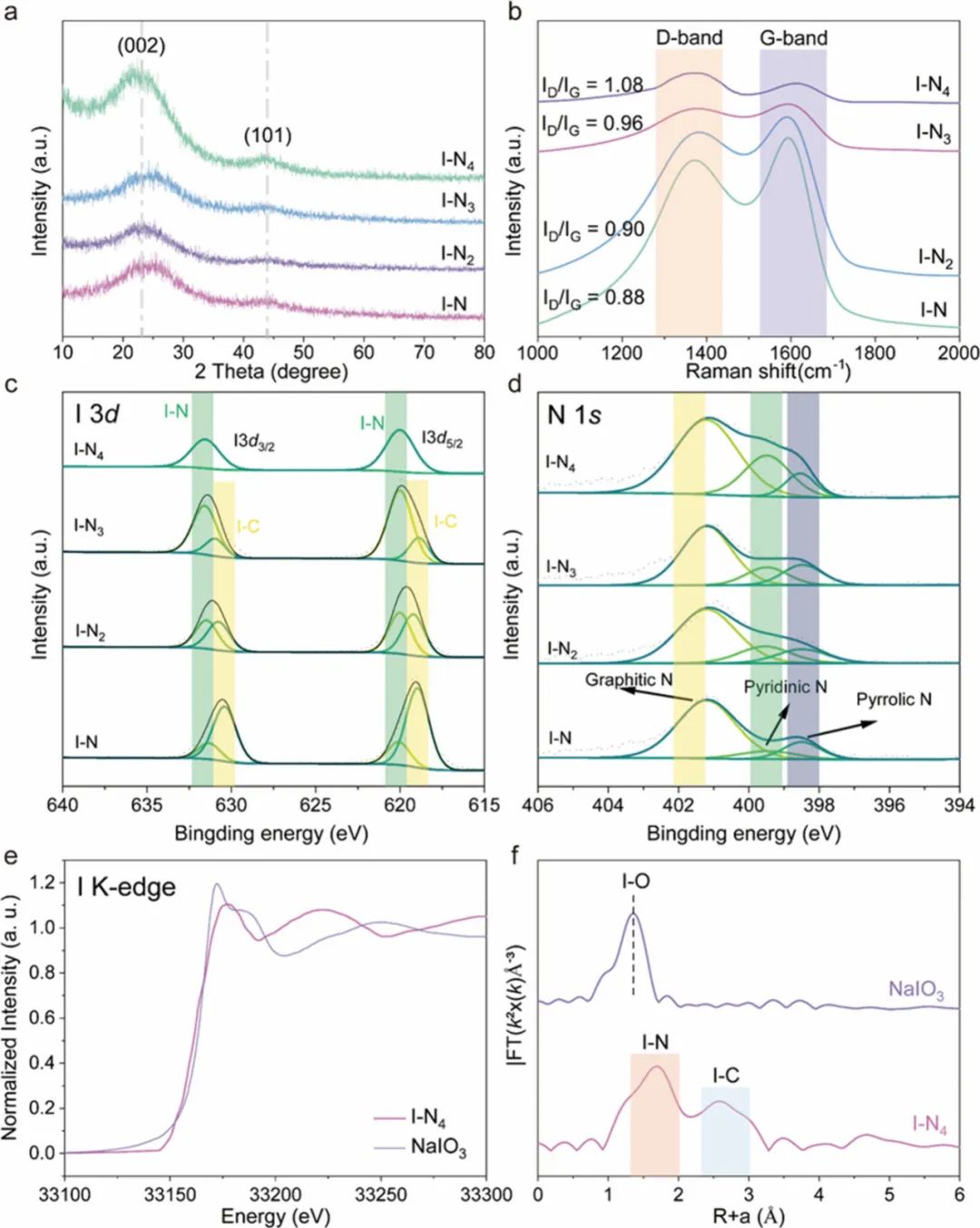

(图 2a)XRD 谱图显示,所有样品在 22°(对应 002 晶面)和 44°(对应 101 晶面)均呈现宽衍射峰,这一特征证实了样品中以非晶碳基质为主导,且整体结构具有相似性。(图 2b)拉曼光谱分析表明,I-N₄的 I₆/I₆值为 1.08,显著高于 I-N 的 0.88,这一结果揭示高氮掺杂会引入更多 sp³ 缺陷,而低氮样品则更趋向于形成石墨化的有序结构。(图 2d)I 3d XPS 谱图清晰展现了键合状态的演变规律:在 I-N₄中,I-N 键的占比达到 71%(对应结合能 631.5/620 eV);随着氮含量的降低,I-C 键的比例逐渐上升,在 I-N 样品中已升至 66.9%,这一变化直接反映出氮浓度对碘配位模式的调控作用。(图 2e)N 1s 谱图显示,高氮样品中富含吡啶氮(结合能 398.5 eV)等活性位点,而低氮样品的氮物种则向稳定的石墨氮(结合能 401.2 eV)转化。(图 2f)EXAFS 拟合结果在 1.7 Å 处明确证实了 I-N₄的配位构型,且散射路径强度进一步验证了四配位氮环境的存在。通过多种技术的联合分析,成功建立了掺杂浓度、缺陷结构与化学键态之间的构效关联。

图3:电催化性能与机理关联

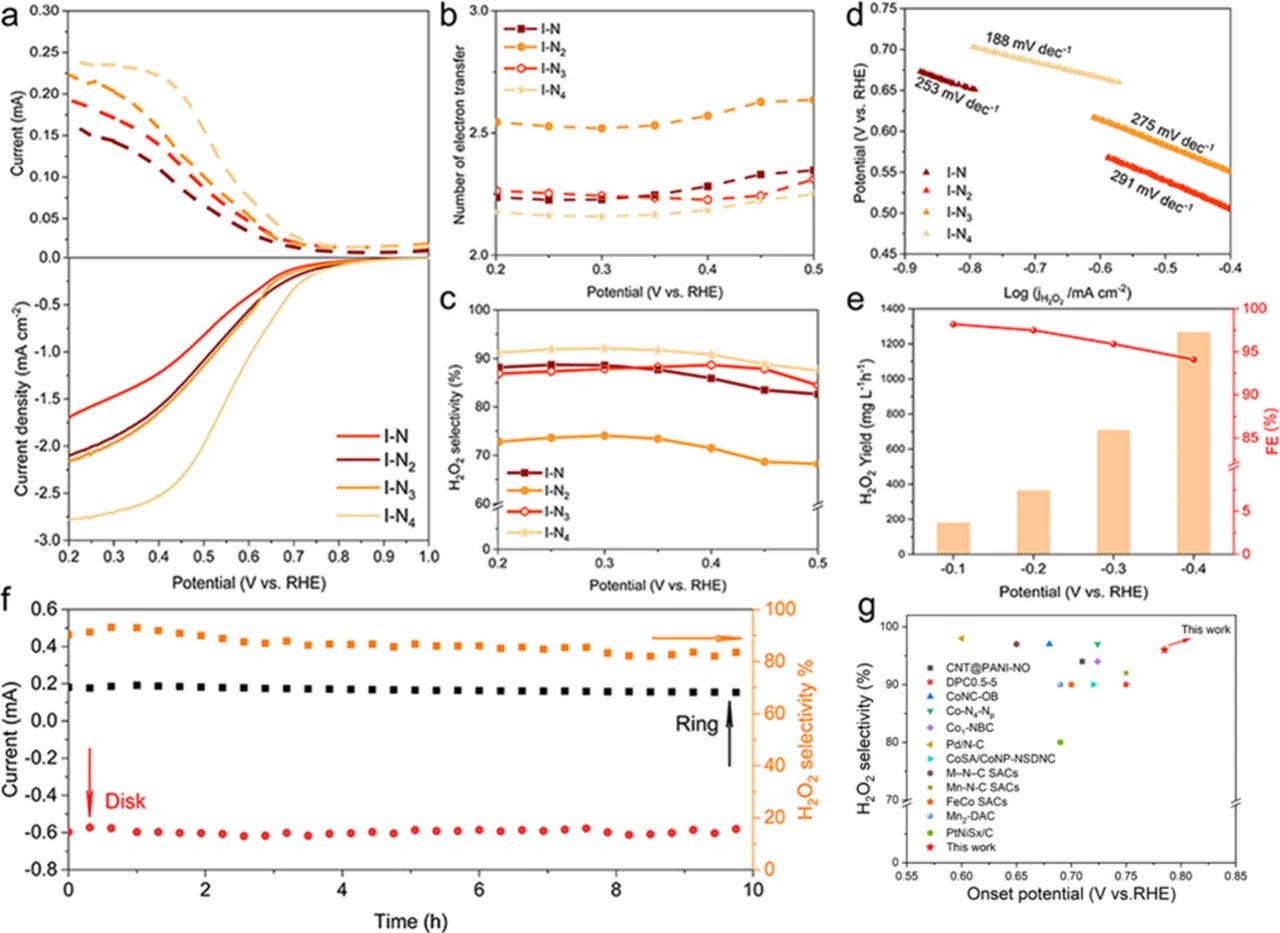

(图 3a)LSV 曲线结果显示,I-N₄在酸性介质中的起始电位达到 - 0.785 V(vs RHE),为所有样品中最正的数值,其电流密度也显著优于对照组,凸显出优异的催化活性。(图 3b-c)电子转移数测试(~2)与 H₂O₂选择性分析(90-96%)共同证实,I-N₄可高效遵循 2e⁻ ORR 反应路径。(图 3d)塔菲尔斜率数据进一步揭示,I-N₄的斜率为 188 mV/dec,小于 I-N 的 253 mV/dec,表明氮元素的调控作用有效优化了反应动力学过程。(图 3e)在 - 0.4 V 的测试条件下,I-N₄的 H₂O₂产率高达 1265 mg・L⁻¹・h⁻¹,且法拉第效率保持在 94% 以上。(图 3f)10 小时恒电位稳定性测试中,其电流衰减幅度小于 5%,H₂O₂选择性维持在 90%,充分彰显了该催化剂的结构稳定性。(图 3g)性能雷达图直观显示,I-N₄在选择性、活性及过电位等综合指标上均超越基准催化剂。上述系列数据共同确立:I-N₄是迄今报道的最高效酸性 H₂O₂电合成无金属催化剂。

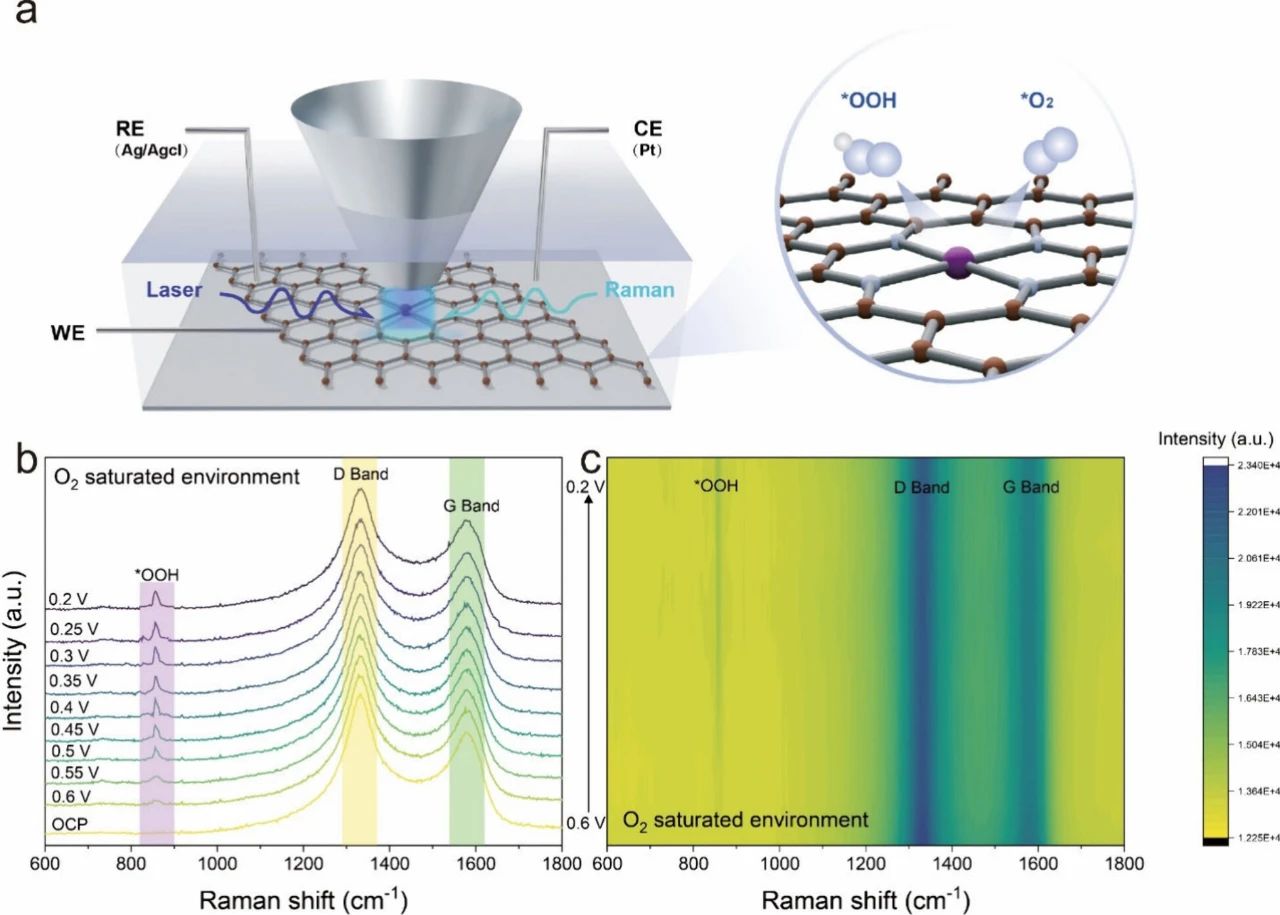

图4:原位拉曼揭示反应机理

图5:理论计算阐释活性起源

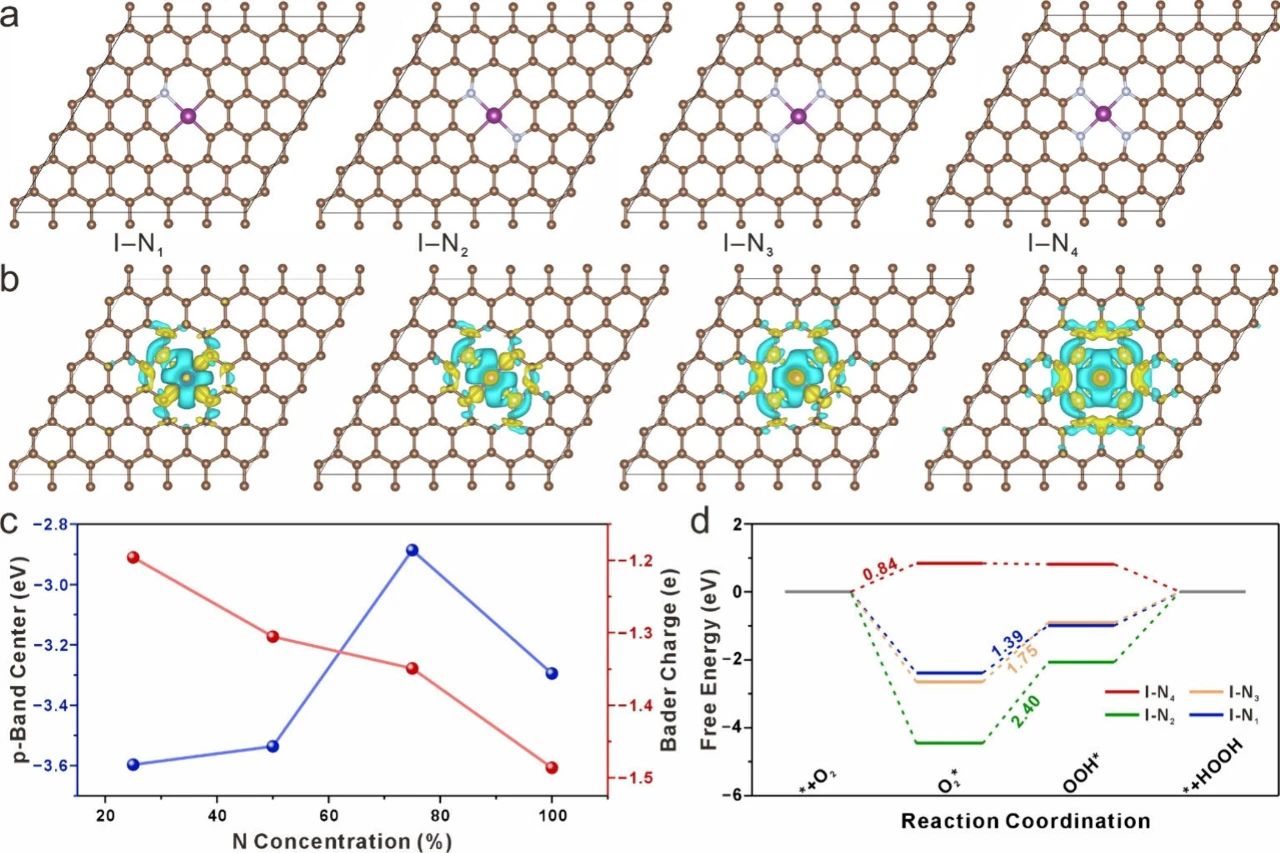

(图 5a)通过 DFT 计算构建了不同氮浓度的模型,结果显示 I-N₄呈现四重对称配位结构,而 I-N₂等构型的对称性则有所降低。(图 5b)电荷密度差分图表明,I-N₄中碘周围的电子离域程度最高(蓝色区域),这一特征有效增强了活性中心的电子供给能力。(图 5c)Bader 电荷与 p 带中心分析结果揭示:随着氮含量的升高,碘的 p 带中心逐渐上移(从 - 2.31 eV 升至 - 1.98 eV),这有利于降低 O₂的吸附能垒;同时,碘原子的正电荷不断增加(从 + 0.38e 增至 + 0.52e),进一步优化了氧物种的活化效率。(图 5d)自由能图分析显示,I-N₄的 O₂吸附步骤能垒为 0.42 eV,是整个反应的决速步;而 I-N₂由于存在自发吸附现象,使得 O₂向 OOH 的转化成为限速环节,其能垒达到 0.67 eV。理论计算预测的活性趋势(I-N₄ > I-N > I-N₃ > I-N₂)与实验结果完全一致,这为配位微环境的设计提供了坚实的量子力学基础。

总结与展望

本研究创新性融合配位化学原理与焦耳加热技术,成功实现碘 - 氮共掺杂碳纳米纤维催化剂的秒级精准合成(耗时 < 8 秒),彻底颠覆了传统管式炉退火工艺的局限。通过分子层面的配位环境调控,研究团队成功构筑出 I-N₄等高活性位点,该催化剂在酸性介质中展现出创纪录的 H₂O₂电合成性能 —— 选择性高达 95%,产率达 1265 mg・L⁻¹・h⁻¹。 这一合成策略不仅攻克了无金属催化剂活性位点可控构筑的关键科学难题,更凭借低能耗、可规模化的技术特性,为绿色化工领域提供了全新范式。展望未来,可进一步拓展该合成平台在 CO₂还原、氮还原等多电子催化反应中的普适性,助力推动碳基催化材料在可持续能源转化领域的广泛应用与深度发展。

文章信息:Joule-Heating-Synthesized Iodine–Nitrogen Metal-Free Nanofiber for H 2 O 2 Electroproduction via a Coordination Microenvironment Regulation Strategy. Yao Hu;Haihui Lan;Qinyuan Hu;Jiaxuan Gong;Liuhong Yang;Zhaoyu Wang;Tianyi Han;Xingchen Jiao;Dongjian Shi;Mingqing Chen;Baochun Guo;Mingliang Du. ISSN: 1530-6984 , 1530-6992; DOI: 10.1021/acs.nanolett.5c02227. Nano letters. , 2025.

通讯作者简介

杜明亮,男,1975.07,博士,教授,博士生导师。2007年6月在华南理工大学获得工学博士学位,博士学位论文入选华南理工大学优秀博士学位论文。2007年9月至2009年4月在华南理工大学博士后流动站工作,研究工作先后获得了中国博士后科学基金会的一等资助和特别资助。2009年4月起在浙江理工大学材纺学院工作,2014年12月晋升为教授,2017年6月起在江南大学化学与材料工程学院工作。

研究领域

1、橡胶、塑料及其复合与功能材料

2、微纳材料调控及在电化学检测与传感应用

施冬健,女,1979年1月,工学博士,教授,博士生导师。

2004年3月在江南大学获得硕士学位,2009年3月于日本大阪大学获得工学博士学位,随后在大阪大学从事博士后研究工作,2010年9月起至江南大学化学与材料工程学院任教。多年来一直从事生物基功能高分子材料和纳米材料的制备、性能与应用研究,可降解生物医用材料的结构设计与药物控制释放行为的研究。执行了多项合作项目,研究成果发表SCI论文50余篇。

研究领域

1. 生物基高分子及其复合材料的制备与应用研究;

2. 可降解生物医用高分子材料;

3. 高分子纳米材料与超分子聚集体;

4. 生物高分子载体对药物的控制与释放。

韩天翼,清华大学助理研究员

2016.09-2021.07,清华大学,工学博士,导师:张晨辉

2019.11-2020.08,加拿大蒙特利尔大学,联合培养,导师:Xavier Banquy

2012.09-2016.07,西安交通大学,工学学士,导师:邵金友

研究领域:液体超滑、水合润滑、分子间力和表面力。

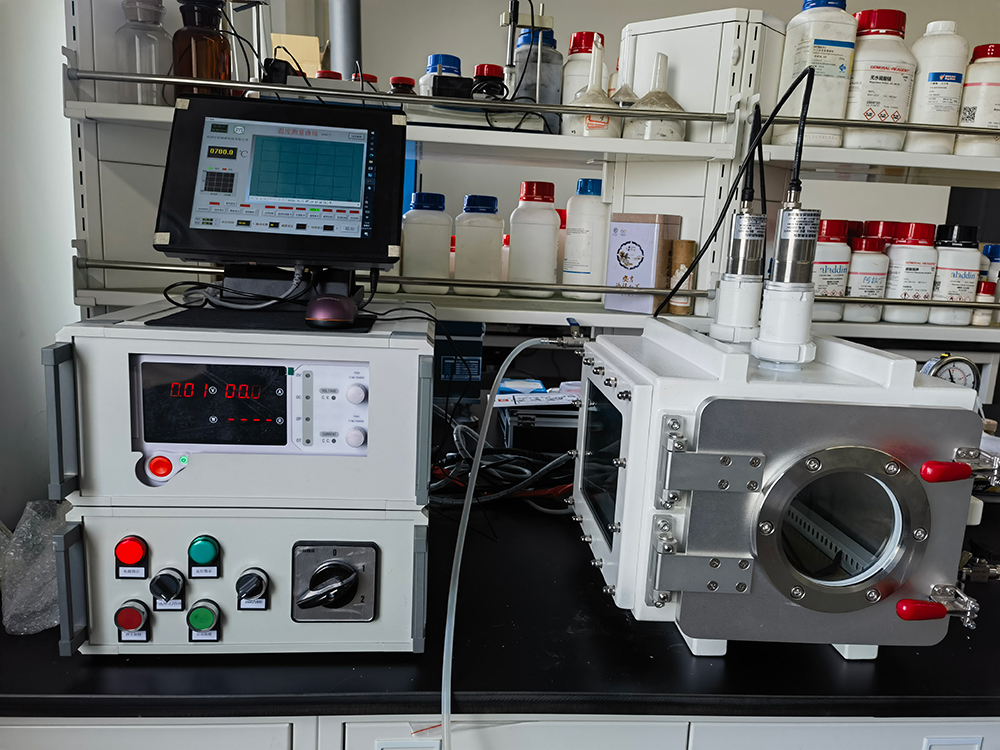

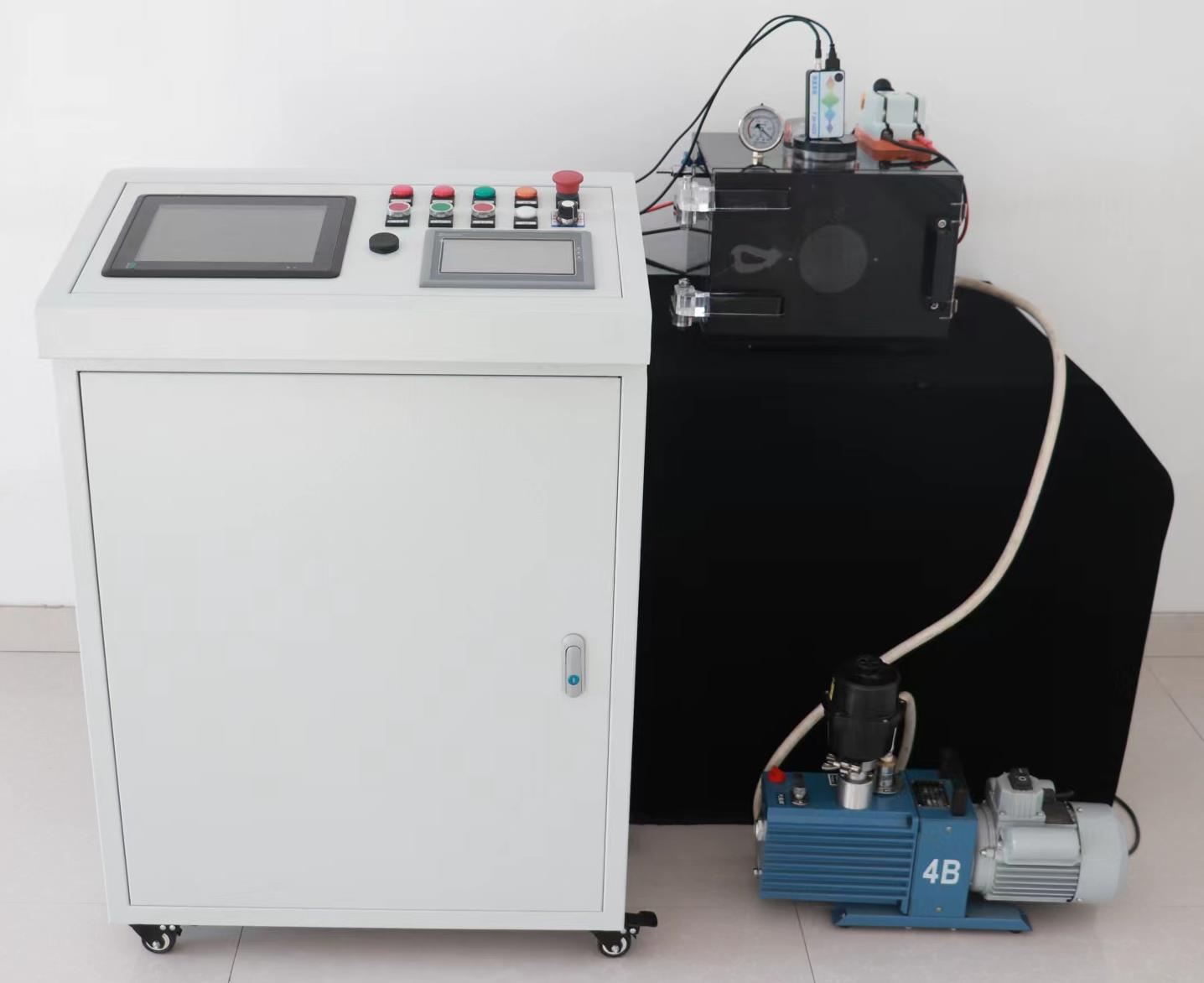

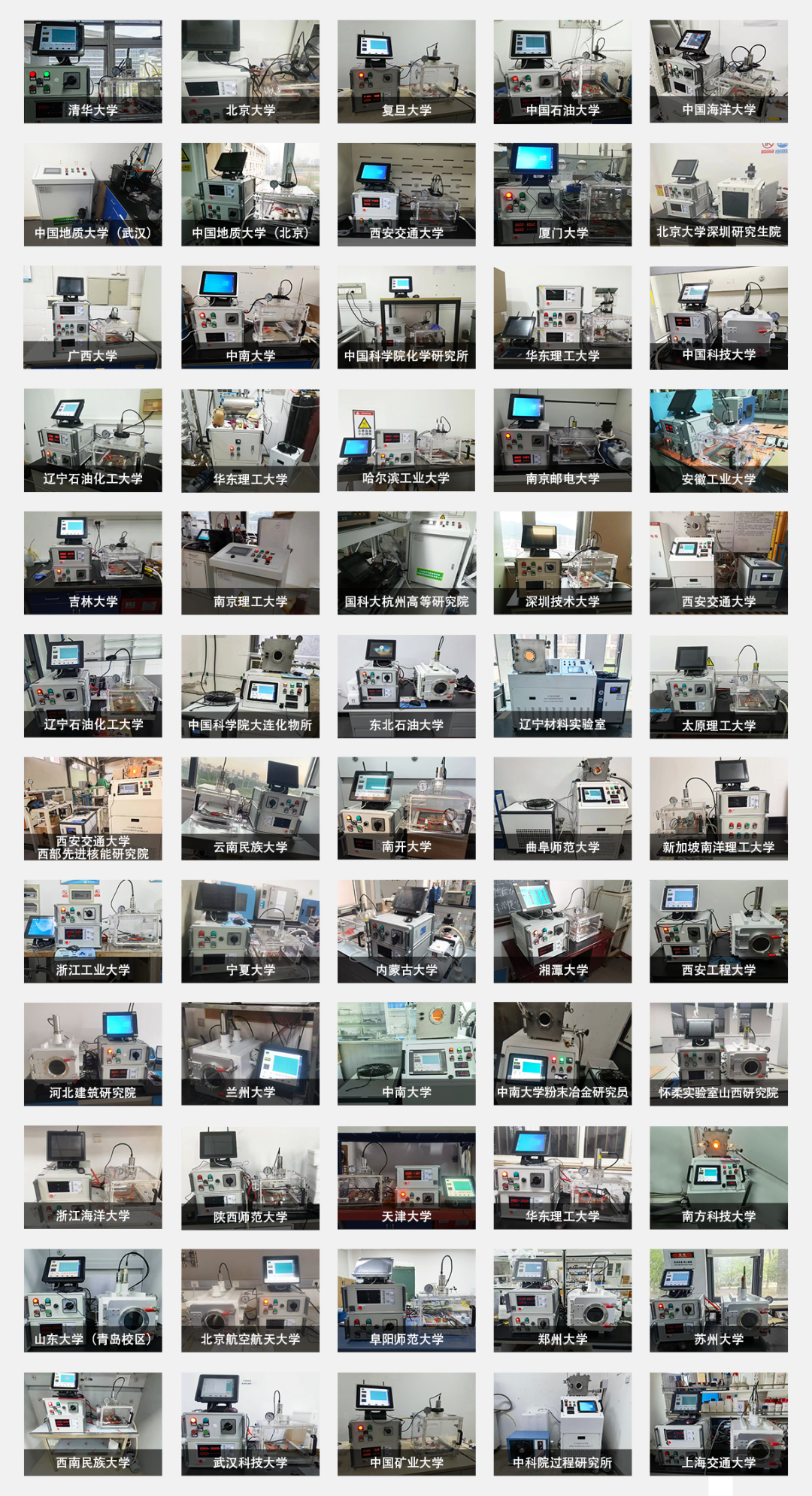

焦耳高温热冲击材料制备装置可实现毫秒级别升温和降温,能达到1秒内升温至3000K的效果,试验样品可以是薄膜、块体、粉末等。对比现在常用的马弗炉、管式炉升温慢、加热时间长等缺点,极大地节约了科研人员宝贵的科研时间,并且会有与马弗炉和管式炉不同的冲击效果。该装置可抽真空或者是通氛围气体使用,还可以根据要求进行定制。公司致力于实验室(超)高温解决方案。目前我公司设备已广泛应用于能源催化材料、石墨烯等二维材料、高熵化合物、陶瓷材料等材料的超快速高质量制备。

高通量焦耳加热装置

长时款焦耳加热装置

台式焦耳加热装置

闪蒸焦耳热加热装置

焦耳热产品咨询热线:18551298526(王经理)

苏州开瑞仪器有限公司

http://www.throughcr.com/