强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

随着便携式电子设备与电动汽车产业的迅猛发展,高性能储能电池的需求呈现爆发式增长。作为当前技术最成熟的可充电电池体系,锂离子电池的性能优化始终是材料与能源领域的研究焦点。高熵氧化物(HEOs)作为一类新兴功能材料,凭借其独特的熵稳定特性与可调控的物理化学性质,在锂离子存储领域展现出显著的应用潜力。然而,传统高熵氧化物合成方法普遍存在制备周期长、能耗高等问题,极大地制约了其规模化生产与实际应用。因此,开发高效、快捷的新型合成工艺,已成为推动高熵氧化物在锂离子电池中产业化应用的关键突破口。

文章概述

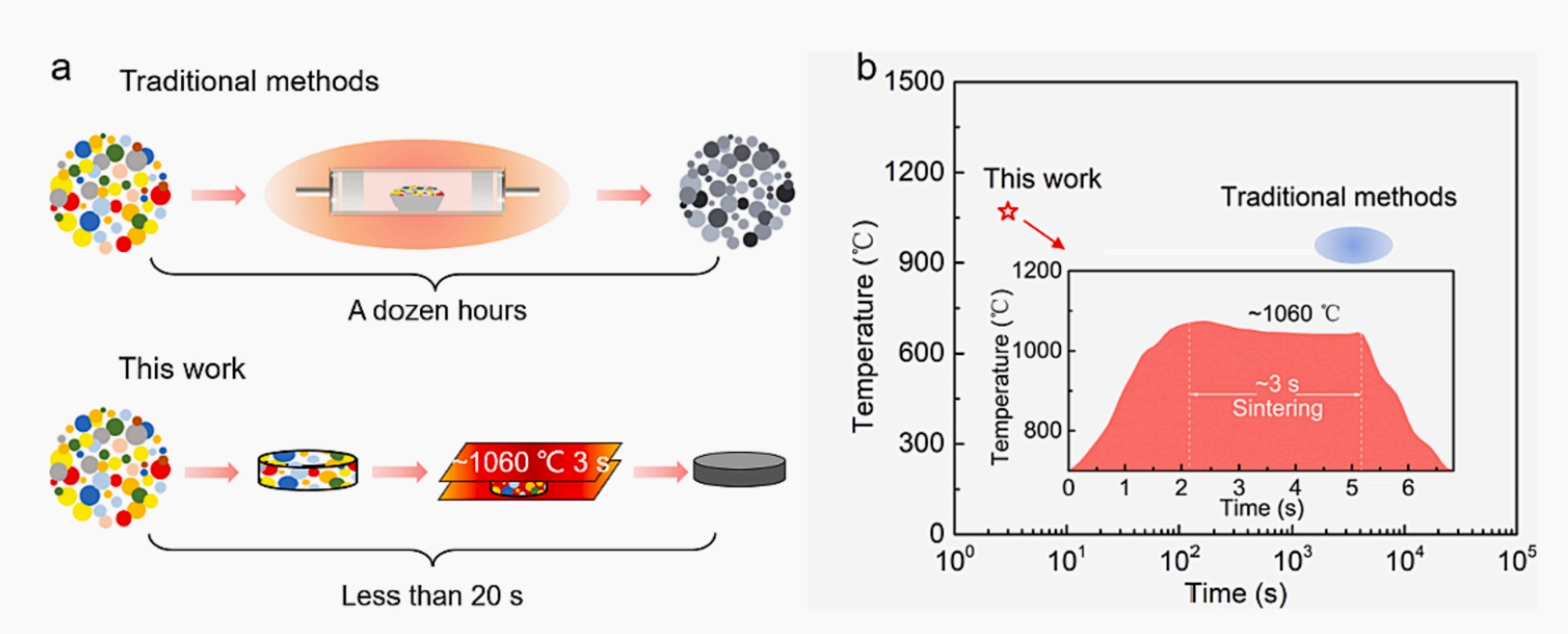

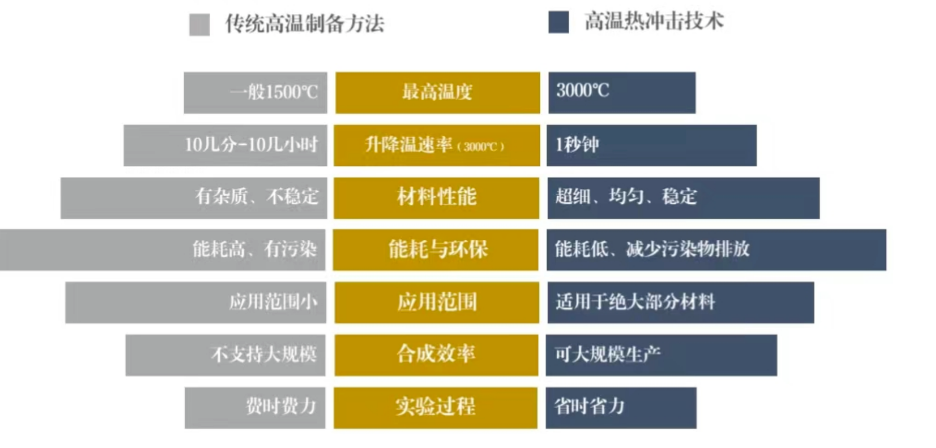

1. 超快速焦耳加热合成技术

提出基于焦耳加热的瞬时合成新方法,将高熵氧化物(HEOs)的制备时间从传统工艺的数小时大幅缩短至数秒,合成效率提升达 4 个数量级以上,为规模化生产奠定技术基础。

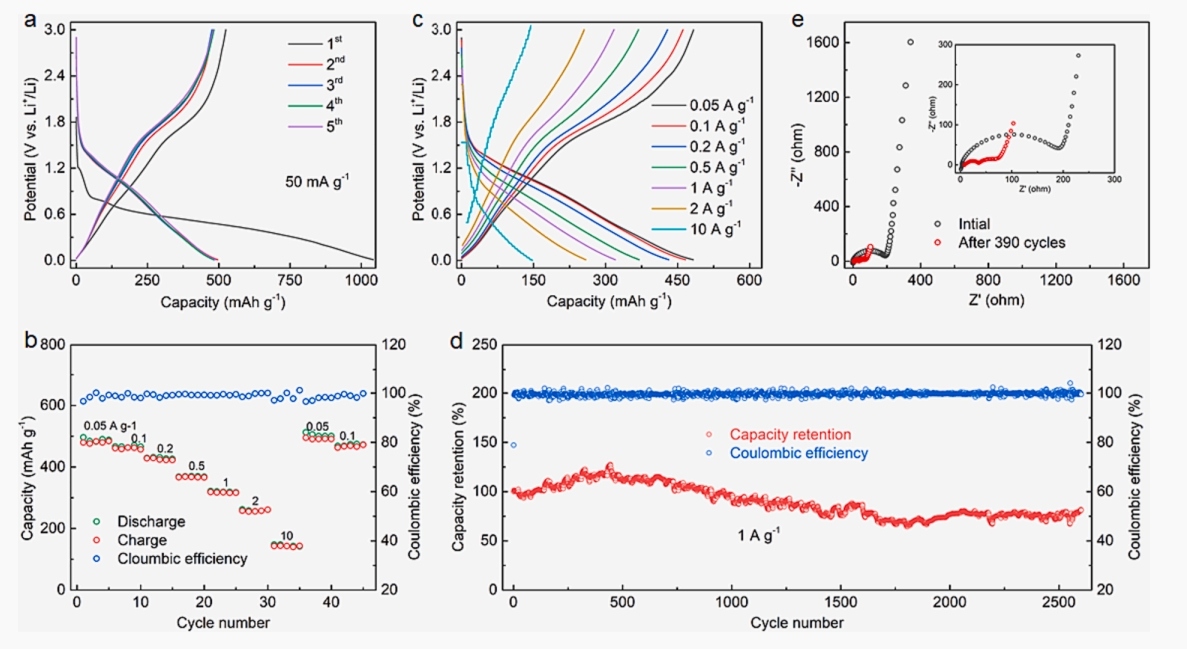

2. 卓越的电化学储能性能

所制备的 (MgCoNiCuZn) O HEO 作为锂离子电池负极,展现出:高可逆容量:~525 mAh g⁻¹(0.1 A g⁻¹ 时);超长循环寿命:2600 次循环后容量保持率达 80%,在 10 A g⁻¹ 超高电流密度下仍可稳定充放电。

3. 原位 TEM 揭示动态反应机制

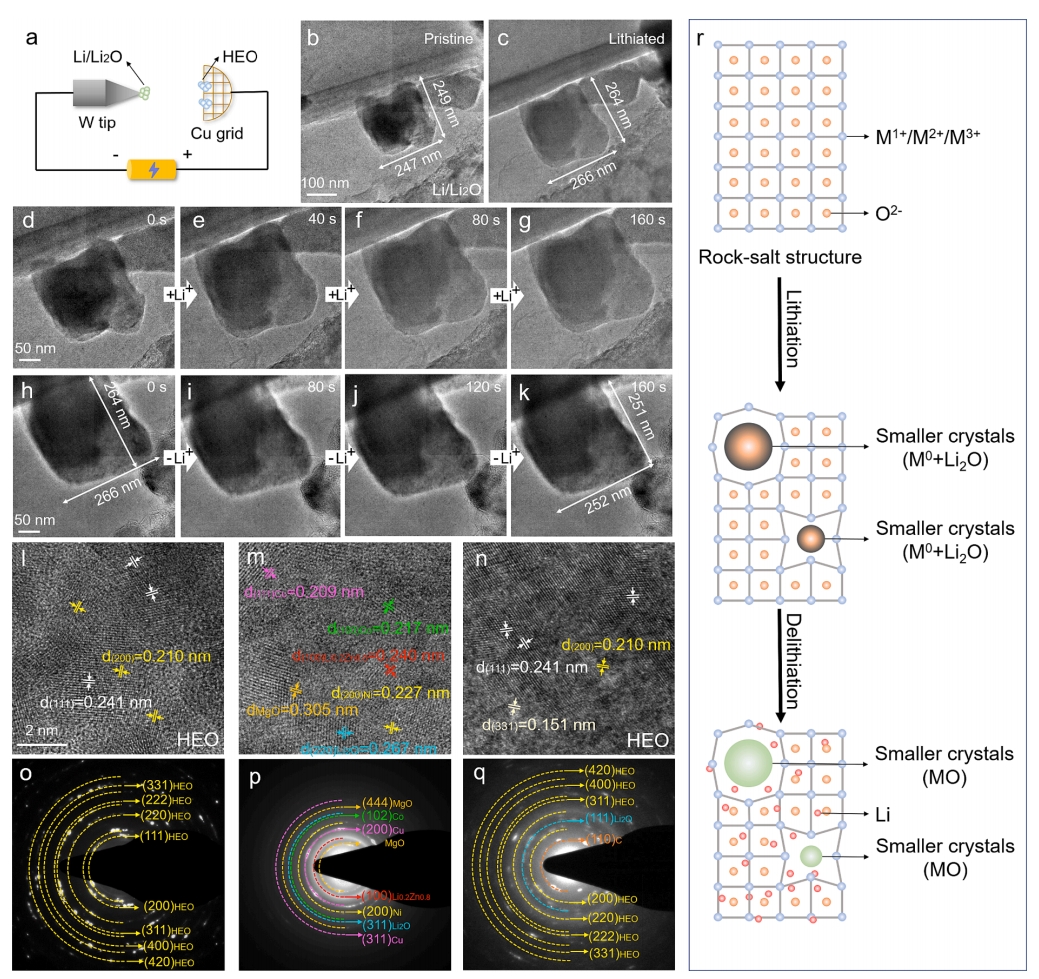

利用原位透射电子显微镜技术,实时捕捉到 HEO 在充放电过程中的结构演变:锂化时,原始岩盐相通过转化 / 合金化反应形成多晶相混合物;脱锂时,多晶相完全可逆恢复至初始岩盐结构,证实反应机制的对称性与结构稳定性。

4. 普适性合成策略

该超快速合成方法具有广泛适用性,可拓展至不同元素组成(如四元、五元体系)和晶体结构的 HEOs 制备,为设计高熵氧化物基储能材料提供了灵活的组分调控空间。

图文示意

图 1 呈现了传统烧结方法与焦耳加热方法在合成高熵氧化物(HEOs)时的加热曲线差异。其中,传统烧结方法需要数小时才能升温至目标高温,而焦耳加热方法仅用数秒就能达到超高温状态,这一显著差异充分体现了焦耳加热方法在提升合成效率上的巨大优势。

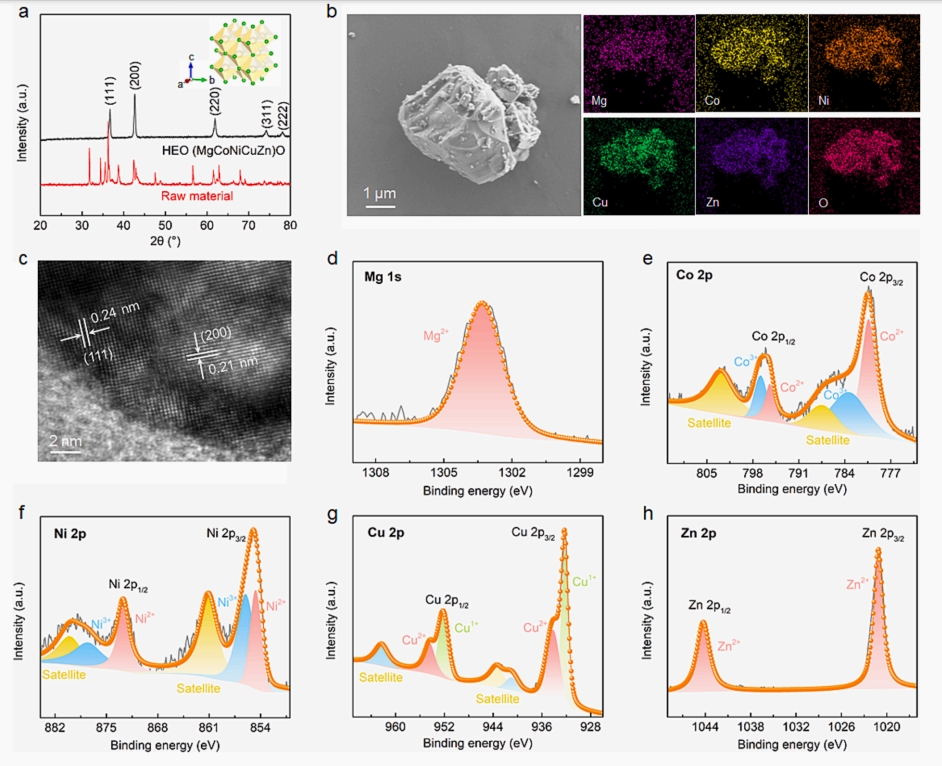

图 2 借助 X 射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散 X 射线光谱(EDX)及 X 射线光电子能谱(XPS)等多种表征手段,清晰证实了焦耳加热方法成功合成出具有高结晶度与均匀元素分布的 (MgCoNiCuZn) O 高熵氧化物。具体而言,XRD 图谱明确显示该产物为岩盐结构;SEM 图像呈现出其不规则的纳米 / 微米级颗粒形貌;EDX 元素分布结果进一步验证了各元素的均匀分布特征;XPS 分析则揭示了其中金属元素的价态分布情况。

图 3 呈现了 (MgCoNiCuZn) O 高熵氧化物(HEO)的电化学性能。其中,恒流充放电(GCD)曲线显示,该材料在低电流密度下具备较高的可逆容量,且即便在高电流密度下,仍能保持较好的容量表现;循环性能测试结果表明其拥有优异的循环稳定性;电化学阻抗谱(EIS)分析则揭示了材料在充放电过程中的电导率变化规律,进一步印证了其出色的电化学性能。

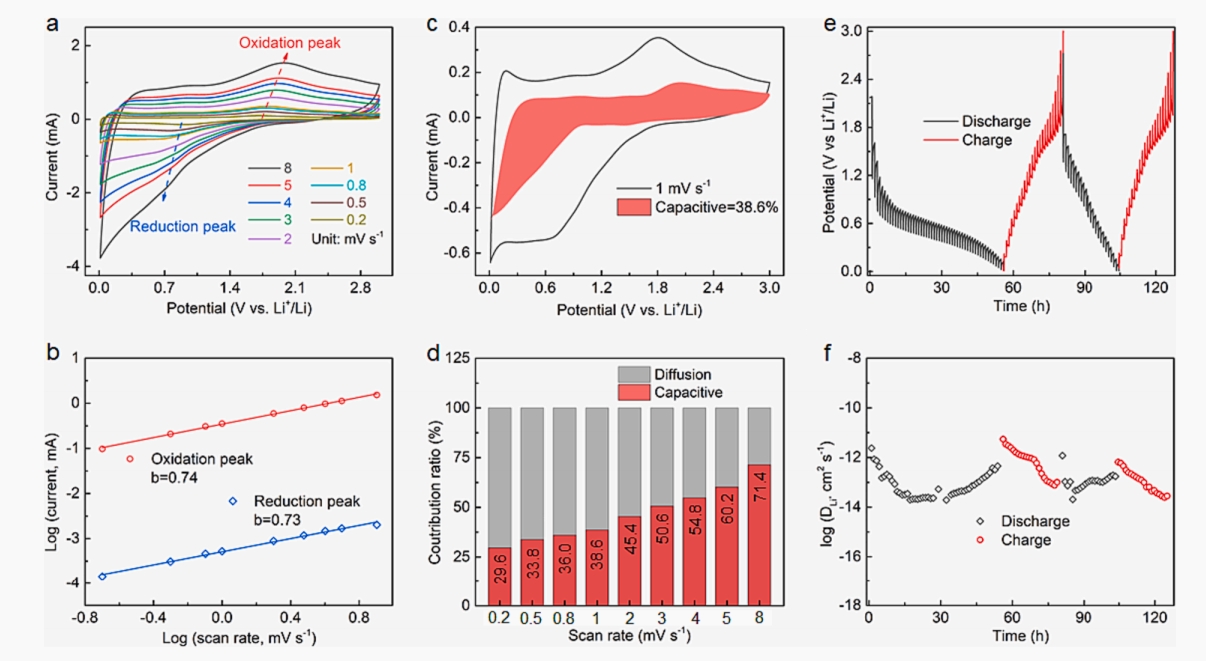

图 4 借助循环伏安(CV)曲线与恒电流间歇滴定(GITT)测试,对 (MgCoNiCuZn) O 高熵氧化物(HEO)的储锂动力学特性展开了研究。其中,CV 曲线分析表明,该材料的储锂过程同时受到扩散控制与非扩散控制机制的共同影响;而 GITT 测试通过进一步计算锂离子的扩散系数,明确揭示了其储锂过程中的主要控制因素。

图 5 借助原位透射电子显微镜(TEM)技术,实时追踪了 (MgCoNiCuZn) O 高熵氧化物(HEO)在充放电过程中的结构演变规律与反应动力学特征。高分辨透射电子显微镜(HRTEM)图像及选区电子衍射(ED)图谱清晰呈现出充放电循环中多晶相的动态生成与消失过程,直接证实了该材料遵循转化 / 合金化反应机制。此外,原位 TEM 观察还捕捉到固体电解质界面(SEI)膜的形成过程,为其初始库仑效率偏低的现象提供了明确解释。

总结与展望

综上,本研究提出一种基于焦耳加热的超快速合成方法,成功制备出具有优异电化学性能的 (MgCoNiCuZn) O 高熵氧化物(HEO)。通过原位透射电子显微镜(TEM)观察,不仅揭示了该材料在充放电过程中发生的转化 / 合金化反应机制,还证实了其存在对称的转化反应特征,为其出色的循环稳定性提供了坚实的理论支撑。该研究成果为高熵氧化物在锂离子电池领域的应用开辟了新的思路与方向,同时也为开发高性能、长寿命的锂离子电池电极材料奠定了重要基础。

文献信息:Ruiqi Ren, Yuwei Xiong, Zikang Xu, Jingyuan Zhang, Yizhou Zhang, Guoyin Zhu, Kuibo Yin, Shengyang Dong. Fast synthesis of high-entropy oxides for lithium-ion storage, Chemical Engineering Journal, Volume 479, 2024, 147896, ISSN 1385-8947.

https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147896.

作者简介

董升阳,南京信息工程大学化学与材料学院龙山学者校聘教授,硕士生导师,南京航空航天大学和美国俄勒冈州立大学联合培养博士(导师:张校刚、纪秀磊)。目前主要从事新能源材料与器件、柔性电子材料与器件等方面的研究,先后在Chem、Natl. Sci. Rev.、J. Am. Chem. Soc.、Angew.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、Adv. Funct. Mater.、Nano Energy、Energy Storage Mater.、Nano-Micro Lett.、Adv. Sci.等期刊发表学术论文60余篇,H因子38。承担国家自然科学基金、江苏省碳达峰碳中和科技创新专项、江苏省自然科学基金、江苏省高校自然科学基金等多项。申请发明专利10余件,出版专著2部(合著)。担任江苏省化学化工学会理事、全国材料与器件科学家智库委员等。曾获得江苏省教育教学与研究成果奖(研究类)一等奖、工信部创新奖一等奖、江苏省优秀博士学位论文等。入选“澳门青年学者计划”、江苏省“333工程”等。

朱国银,南京信息工程大学硕士生导师。2018年毕业于南京大学化学化工学院,师从金钟教授。2018年-2020年在香港科技大学工学院进行博士后研究,导师陈擎教授。2020年10月起,加盟南京信息工程大学。先后在Advanced Functional Materials, ACS Energy Letter, ACS Nano, Nano Today等国际高水平期刊上发表学术论文百余篇,其中以第一作者及通讯作者身份发表论文30余篇(含共同一作),撰写英文专著一章节。总他引次数超过13000次,h指数达58。获得英国皇家化学会地平线奖(RSC Horizontal Award)、江苏省科学进步奖三等奖、江苏省教育科学研究成果二等奖、江苏省双创博士、学校2024“五四青年”奖章、入选2023年全球前2%顶尖科学家“年度科学影响力”榜单。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校自然科学基金面上项目、国家重点实验室开放课题等四项,担任Flexmat杂志的青年编委,获邀在国际学术会议上做邀请报告。

尹奎波,东南大学集成电路学院研究员,博士生导师,第二十届“院系最受欢迎老师”,东南大学MEMS教育部重点实验室副主任,入选江苏省333高层次人才工程。主要研究领域为MEMS与NEMS技术。在Nature、Nature Commun.、Adv. Mater.、IEEE Sens. J.等国际期刊发表SCI论文130余篇,总被引频次超过8000次,H因子43;授权中国发明专利20余项;获江苏省科学技术奖一等奖和中国发明协会发明创新奖一等奖等。

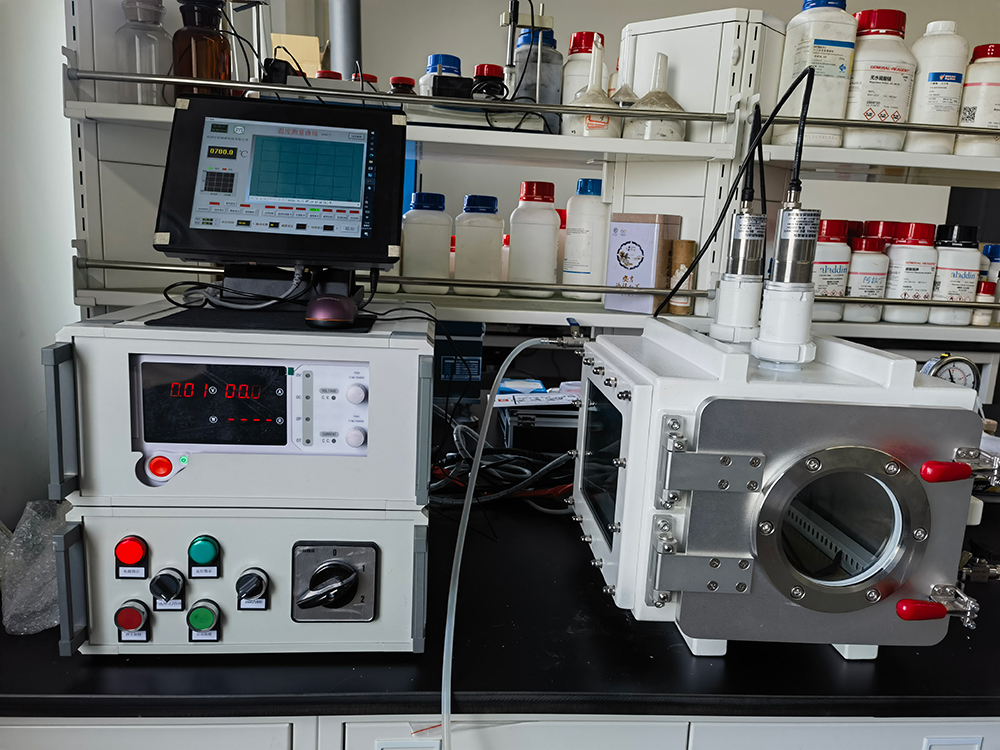

高通量焦耳加热装置

长时加热款焦耳加热装置

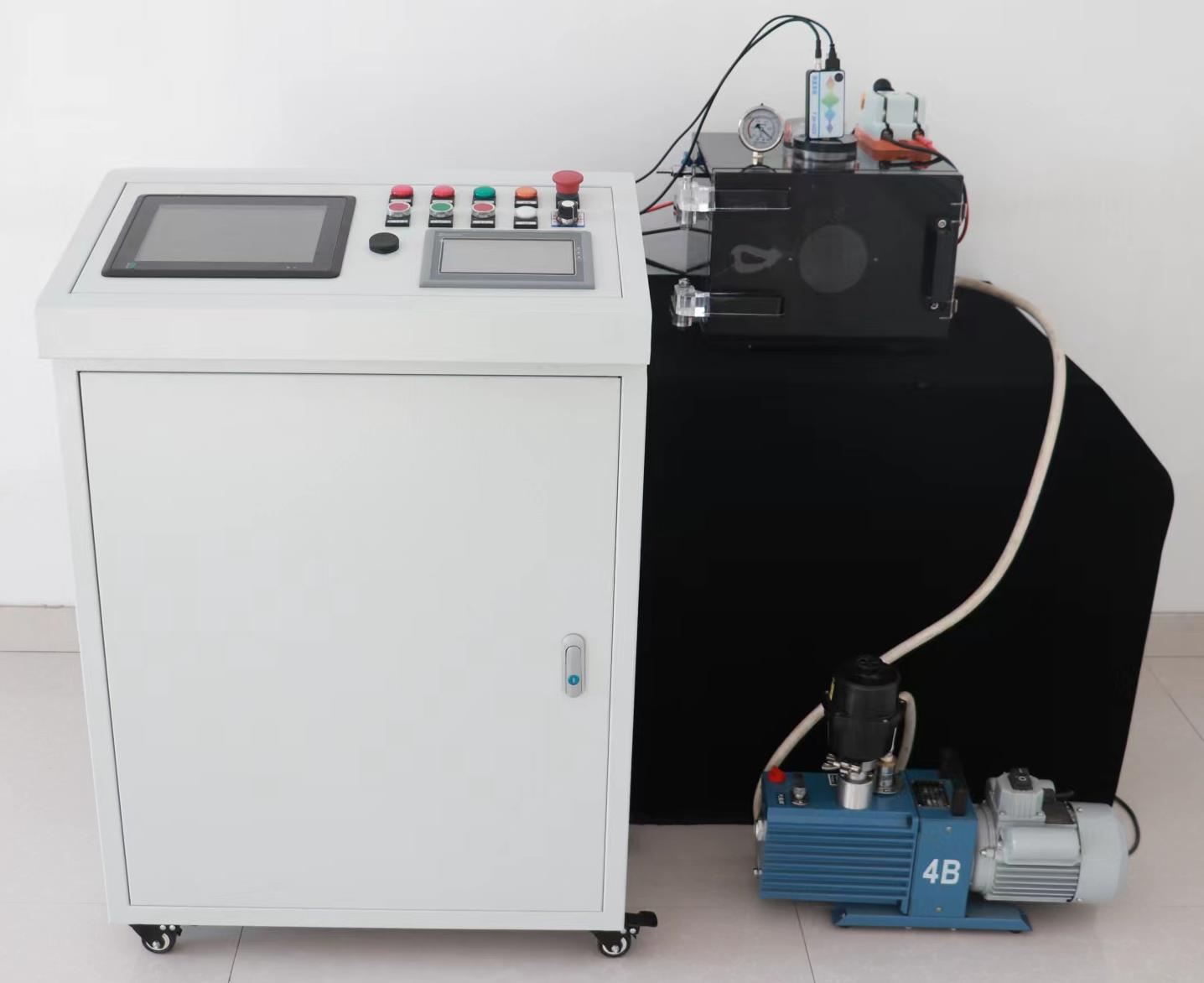

台式焦耳加热装置

闪蒸焦耳加热装置

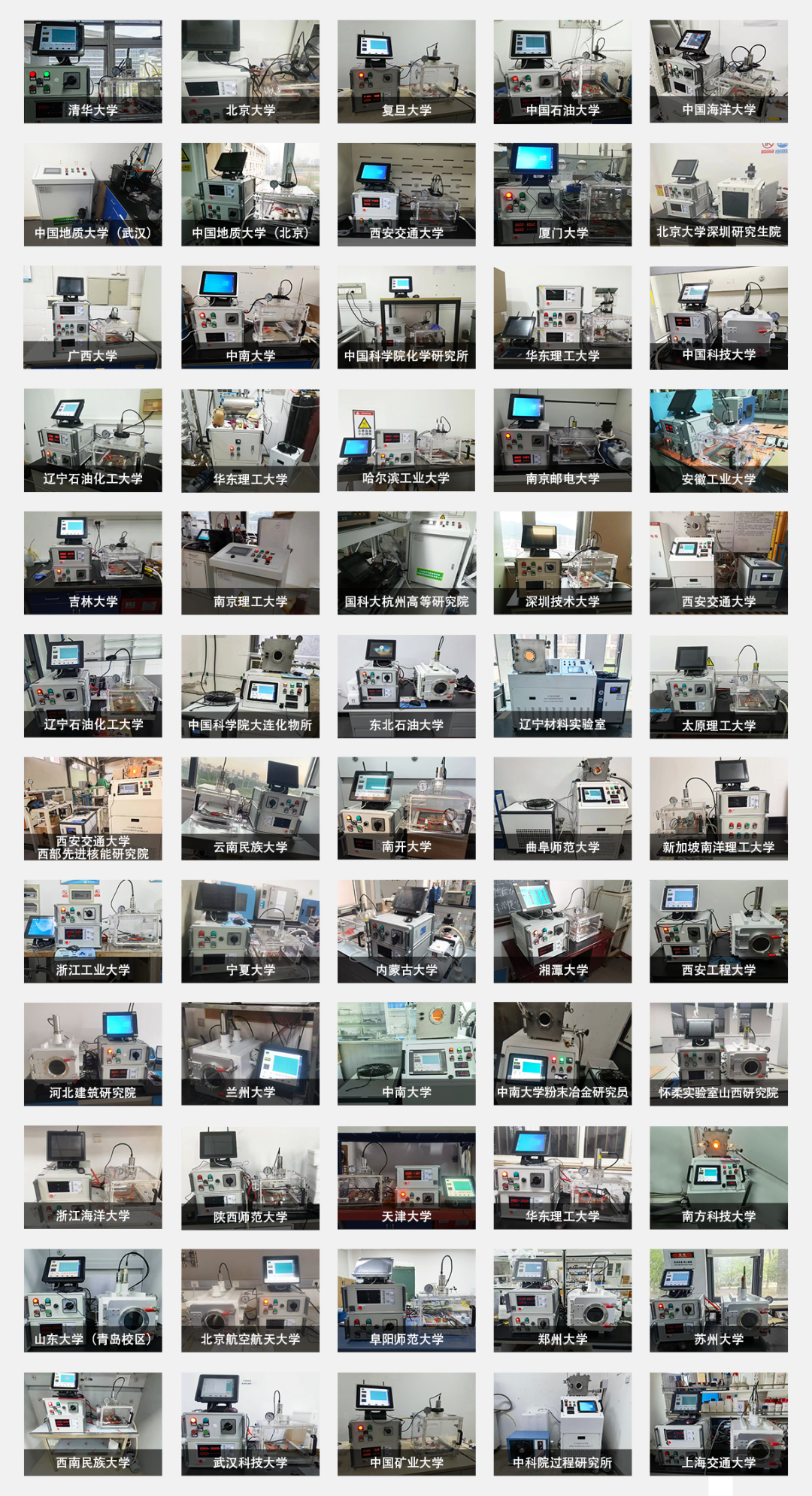

部分案例分析

焦耳加热产品咨询热线:18551298526(王经理)

更多焦耳热咨询文章请关注公众号