强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

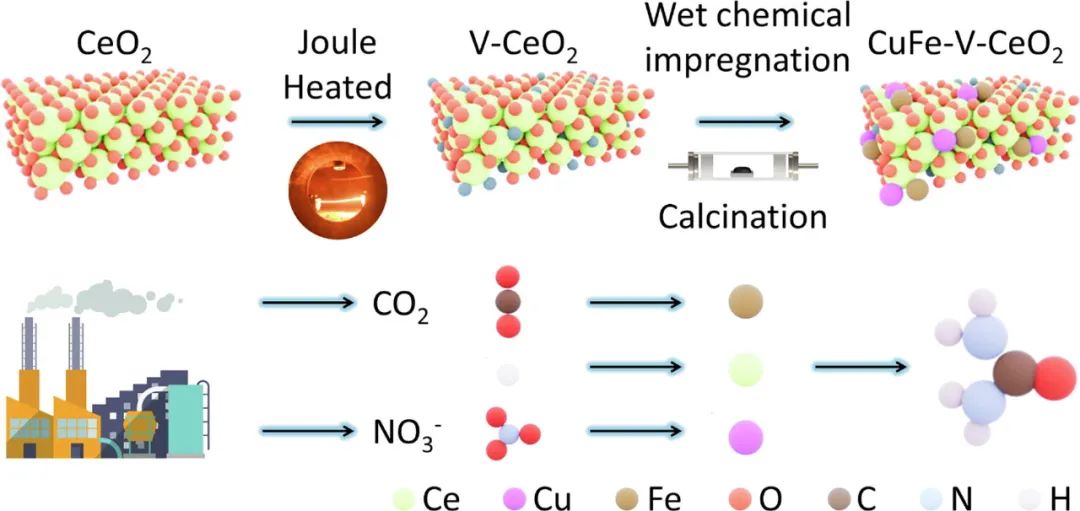

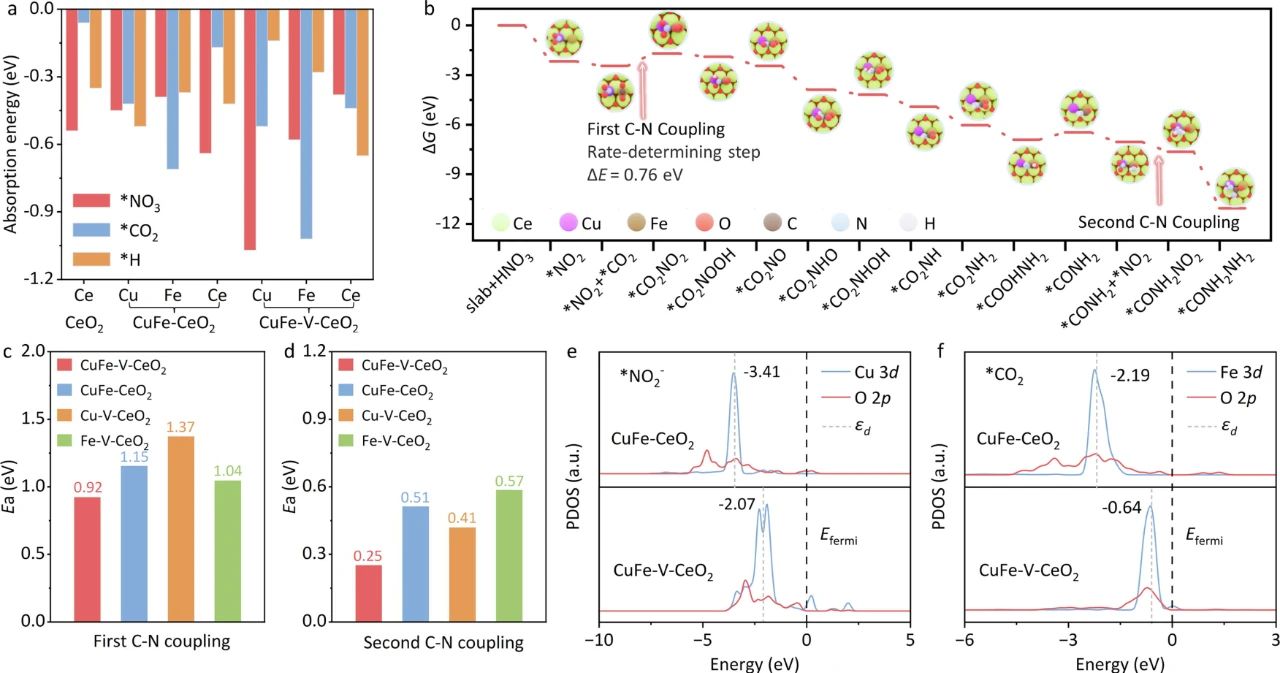

2024 年 12 月 25 日,河海大学王沛芳、周钢与南京大学刘力哲等学者在《Journal of Energy Chemistry》期刊发表题为《Multi-orbital electronic coupling mediated by integrating multiple-metal hybridizations at ultrafast heating accumulation for efficient electrochemical urea synthesis》的研究论文。该研究创新性地采用焦耳加热法,在 CeO₂骨架中引入氧空位,将其作为单金属原子(铜和铁)的沉积位点,此举不仅最大化提升了原子利用率,更成功构建出尿素合成的高效活性位点。实验结果显示,所制备的 CuFe-V-CeO₂电催化剂在 - 1.5 V(相对于可逆氢电极,RHE)的条件下,展现出卓越的尿素产率,高达 3553 mg h⁻¹ gcat.⁻¹,性能超越了此前报道的各类电化学尿素合成电催化剂。通过系列电化学测试证实,该材料具备出色的电子转移能力,且能有效降低反应过程中的能垒。同时,基于密度泛函理论(DFT)的计算进一步揭示了 Ce、Cu 和 Fe 位点在反应中的协同作用:Ce 位点助力活性氢生成,Cu 位点参与硝酸盐处理,Fe 位点则在 CO₂稳定中发挥关键作用,三者共同促进 C-N 偶联反应的高效进行,显著降低了尿素合成的能量障碍。这项研究不仅为新型电催化剂的设计提供了全新思路,更为开发高效 C-N 偶联系统开辟了重要途径,对于同步解决环境治理与能源短缺问题具有深远的科学意义和应用价值。

通过氧空位诱导金属原子沉积,CuFe-V-CeO2发挥了Cu、Fe和Ce的协同效应,显著提高了尿素合成的电催化C-N偶联效率。

图文示意

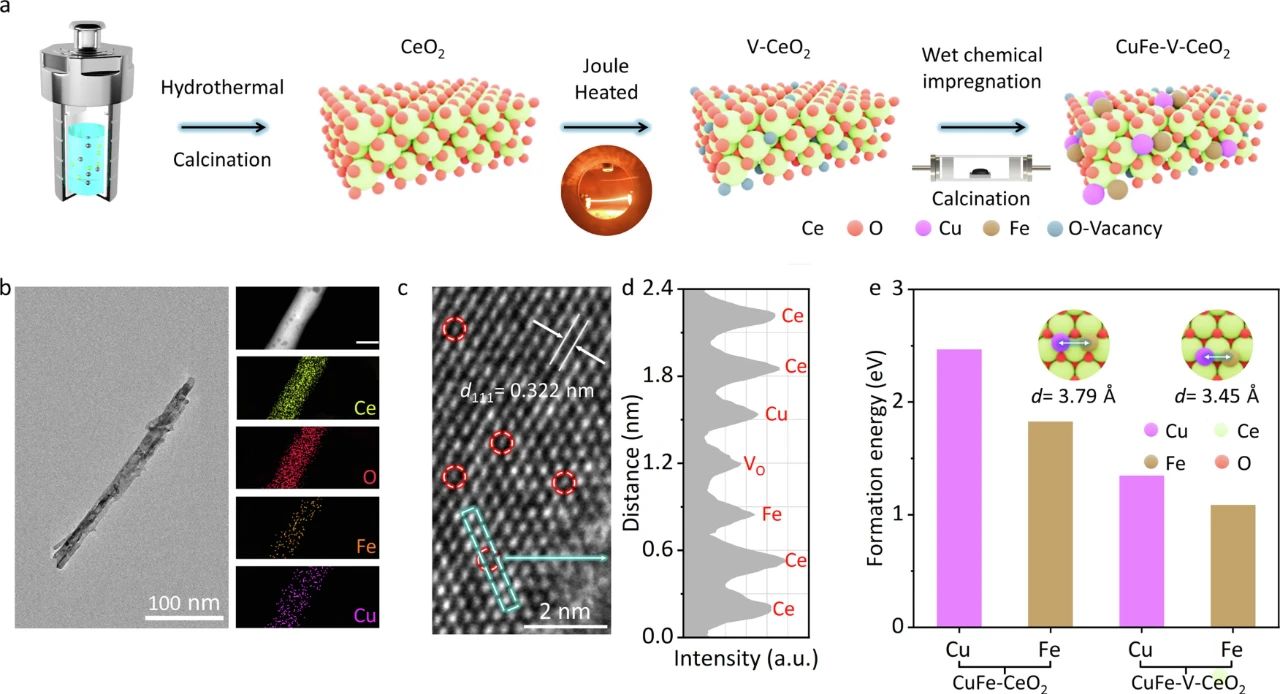

图1详细呈现了CuFe-V-CeO₂纳米棒材料的合成过程及微观结构特征。首先通过水热法合成CeO₂纳米棒,随后采用焦耳加热及湿法浸渍-煅烧工艺引入氧空位与Cu、Fe位点。 透射电子显微镜(TEM)和能量色散光谱(EDS)结果显示,CuFe-V-CeO₂纳米棒中Cu、Fe、Ce、O元素分布均匀,这对活性位点的高效利用至关重要。高分辨TEM(HRTEM)图像揭示,材料存在0.322 nm的晶格间距,对应CeO₂的(111)晶面;在更高分辨率下可观察到氧空位的存在,这些氧空位会破坏原子排列的有序性,导致图1(c)中沿蓝点线的线条扫描强度较低。此外,由于Cu和Fe的原子量低于Ce,其线条扫描强度也相对较弱。 图1(e)进一步表明,氧空位区域两侧的Cu和Fe信号较弱,这与氧空位形成能的计算结果一致。上述结果证实,Cu和Fe原子更倾向于在氧空位处形成,这有利于促进吸附在Cu和Fe表面的C、N中间体发生耦合。

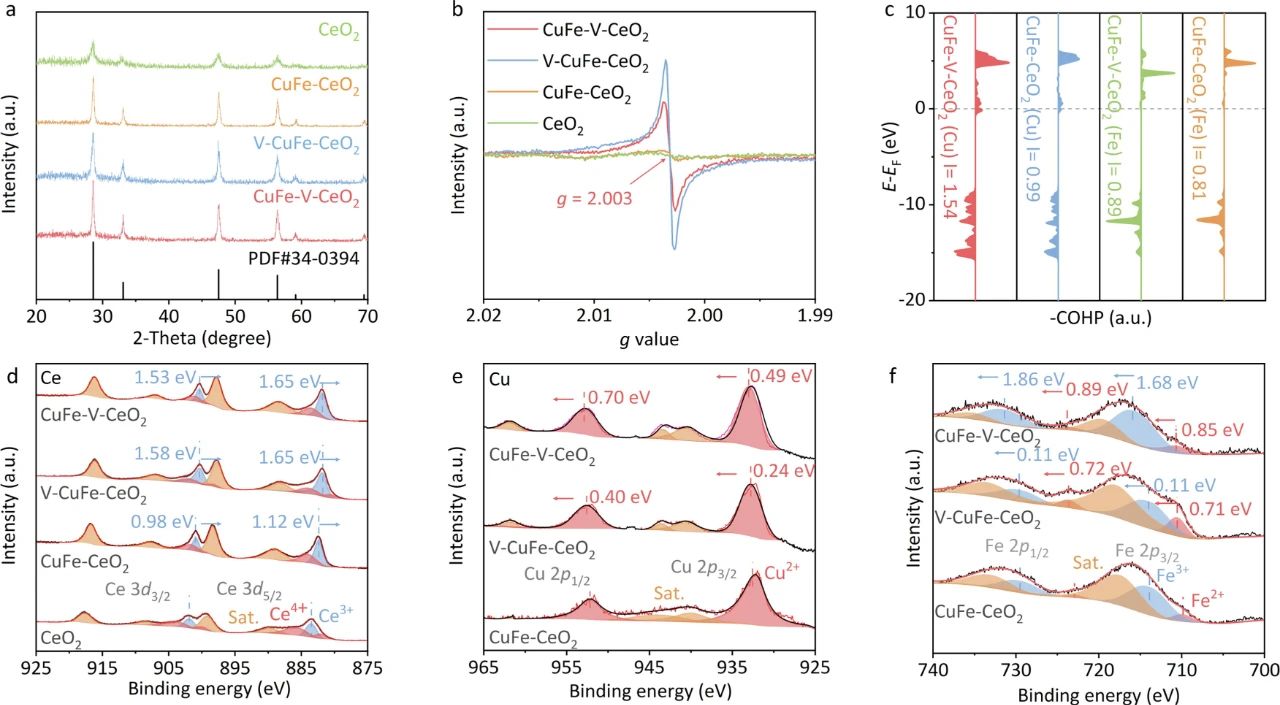

图2通过X射线衍射(XRD)分析,清晰表征了所合成催化剂的晶体结构。在28.5°、33.1°、47.5°、56.3°、59.1°和69.4°处的衍射峰,分别对应CeO₂相的(111)、(200)、(220)、(311)、(222)和(400)晶面,这些晶相在选区电子衍射(SAED)中亦有体现。未观察到额外可辨识的衍射峰,提示Cu、Fe金属可能以原子级分散状态存在于催化剂中。经焦耳加热处理后,衍射峰强度显著增强,表明样品结晶度得到提升。 电子顺磁共振(EPR)光谱对氧空位的分析显示,在g=2.003处可观察到对应氧阴离子空位电子缺陷的特征信号,且信号强度与氧空位浓度呈直接线性关系。退火处理后,该信号显著增强,证实氧空位浓度大幅提高。值得注意的是,CuFe-V-CeO₂的EPR信号弱于V-CuFe-CeO₂,这是由于Cu、Fe原子更倾向于在氧空位处成核,而非直接附着于CeO₂表面;在CuFe-V-CeO₂中,预先形成的氧空位因金属原子的引入而被屏蔽,导致信号强度降低。 基于晶体轨道哈密顿布居(COHP)分析,证实氧空位的存在可显著提高Cu、Fe原子与CeO₂表面的积分COHP值,表明二者间的原子键合作用更强。

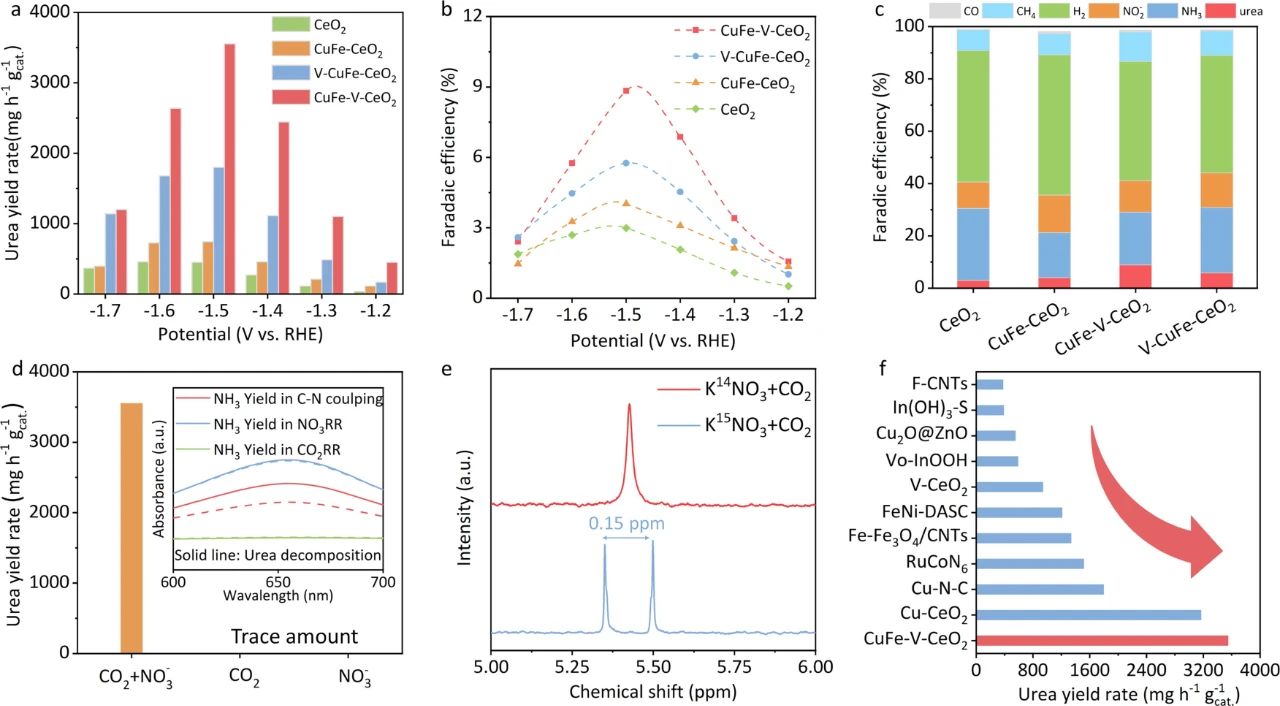

图3呈现了不同催化剂在不同反应电位下的尿素产率与法拉第效率(FE)。如图3(a)所示,尿素产率随反应电位负移而升高,于-1.5 V(相对于可逆氢电极,RHE)时达最大值3553 mg h⁻¹ gcat.⁻¹,此后逐渐下降。这一趋势源于电位升高使反应过电位增大,进而加快反应速率;但当电位过高时,析氢反应(HER)、硝酸盐还原反应(NO₃RR)等副反应加剧,最终抑制尿素合成反应。 图3(b)中,尿素合成的法拉第效率(FE)随电位负移先升高后逐渐下降。CuFe-V-CeO₂在-1.5 V(vs. RHE)时达到最高FE(8.8%),此电位被确定为尿素合成的最优工作电位。与V-CuFe-CeO₂(先掺杂Cu、Fe后形成空位)相比,CuFe-V-CeO₂表现出更高的尿素合成效率与法拉第效率。这一性能提升源于预先引入的氧空位可促进Cu、Fe在表面的生长,构建更利于C-N偶联的活性位点。

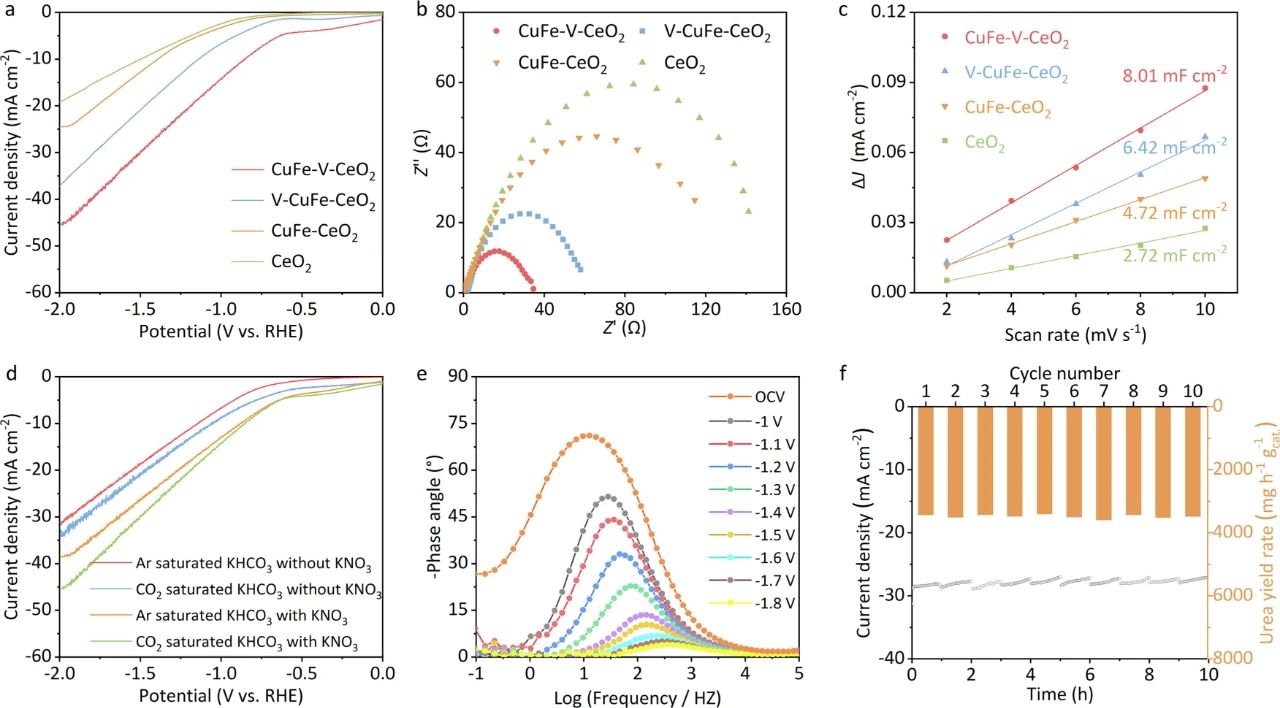

图4呈现了CuFe-V-CeO₂在电化学合成尿素过程中的电化学性能。线性扫描伏安法(LSV)测试显示,CuFe-V-CeO₂的电流密度最高,表明其在尿素合成中具有优异的电子转移能力。 为评估催化剂的电子传递能力,进一步开展了电化学阻抗谱(EIS)测试。图4(b)中,EIS曲线的半圆半径与电极电荷转移电阻(Rct)正相关,而CuFe-V-CeO₂电极的Nyquist图半圆半径小于其他电极,说明Cu、Fe在氧空位上的掺杂有助于提升电子转移效率。 采用循环伏安法(CV)在非法拉第区域(扫描速率2~10 mV·s⁻¹)评估了电化学活性表面积(ESCA)(图4(c))。通过双电层电容(Cdl)分析可评估催化剂表面的活性位点数量,结果显示CuFe-V-CeO₂的Cdl值达8.01 mF·cm⁻²,为所有合成样品中最高。这一现象源于预先引入的氧空位提升了金属原子的利用效率,并促进了额外活性位点的形成。 在最优反应电位(-1.5 V vs RHE)下,基于Cdl计算的ESCA标准化LSV图谱显示,CuFe-V-CeO₂仍保持最高的ESCA标准化电流;同时,该体系的有效电流密度最高(J=28.7 mA·cm⁻²),进一步证实了其卓越的电子传递能力。

文献信息:Rong Huang, Fang Xue, Peifang Wang, Chongchong Liu, Peilin Huang, Lizhe Liu, Hao Li, Yitingyu Zhou, Gang Zhou. Multi-orbital electronic coupling mediated by integrating multiple-metal hybridizations at ultrafast heating accumulation for efficient electrochemical urea synthesis, Journal of Energy Chemistry, 2024, ISSN 2095-4956.

https://doi.org/10.1016/j.jechem.2024.12.016.

王沛芳,女,汉族,1973年11月出生,河北保定人。1999年、2003年分获河海大学环境工程专业硕士、博士学位,2008年晋升教授,现任河海大学环境学院党委书记。担任《水资源保护》主编,《Journal of Environmental Informatics》 副主编,《Journal of Hydrodynamics》、《湖泊科学》等期刊编委,任IWA委员会委员、中国水利学会环境水利专业委员会副秘书长,中国环境科学学会水环境分会副主任、海洋湖沼学会湖泊分会副主任等。主要从事水环境保护与生态修复等方面的教学和科研工作。研究方向包括污染物迁移转化与水质改善、农田灌溉排水系统水沙和污染物输移机制与新材料治污技术、灌排系统生态治污工程、区域水环境保护与生态修复等。先后主持或参加完成国家973课题、863课题、重大水专项课题、自然科学基金重点和面上等项目40余项。在区域污染物输移过程与多介质转化理论、农田农村退水系统水质改善技术、生态节水防污灌区建设及农田面源污染防控等方面获得重要创新性成果。发表学术论文260余篇,其中SCI收录220余篇,获授权发明专利90余项。获得2014年何梁何利基金科技创新奖(青年创新奖)、江苏省“十大杰出青年”、2016年光华工程科技奖(青年奖)、江苏省先进工作者、2017年中国青年女科学家奖、全国巾帼建功标兵等荣誉。

周钢(1990-),江苏常州人,男,副教授,就职于河海大学环境学院。2019年6月毕业于南京大学物理学院,获理学博士学位,同年进入河海大学环境学院工作。 研究方向为基于小量子体系的水污染控制和资源化,主要从事与污染物去除和资源化相关的环境功能材料的设计/开发方面的基础以及应用研究。研究特色为通过微纳量子系统的电子态设计调控催化反应的动力学和热力学过程,并利用凝聚态相关理论和原位谱学技术探索反应物与催化剂之间的电荷转移及轨道相互作用,为污染物环境治理的工业化应用提供新思路。以第一或通讯作者在国际高水平SCI期刊上发表论文50余篇,包括Nature Sustain., Nature Commun.(4), PNAS, Joule, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energ. Environ. Sci., Adv. Mater.(2), Nano Lett., Appl. Catal. B-Environ.(7)等。获得江苏省“双创博士”、河海大学“大禹学者”人才计划。现为国际水协会中国青年委员会委员、大坝学会生态环境专委会委员。受邀担任国际学术期刊“eScience”(IF>40)、“Exploration”、“Atmosphere”的青年编委成员(editorial board member);独立主持国家自然科学基金青年项目、江苏省自然科学基金青年项目、中央高校科研业务经费、中国博士后特别资助(站中)和面上资助以及江苏省博士后面上项目等,参与国家重点研发一项,973基金项目一项,国家自然科学基金面上四项。

刘力哲,南京大学物理学院教授、博士生导师。 2011年7月获得南京大学博士学位;2018.12-2019.12美国犹他大学访问学者。主要从事微纳结构的设计和制备,并利用凝聚态相关理论,研究新型微纳结构的生长机制、电声子特性和光电磁电效应;近期的研究主要集中在新型能源材料的结构设计及理解催化反应过程中光生载流子的动力学过程,探索新型的催化反应机理。主持或参与多项国家、省部级课题,在Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angwe Joule、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater. 、 Nano Lett、ACS Nano等刊物发表论文50余篇。

高通量焦耳加热装置

长时款焦耳加热装置

台式焦耳加热装置

闪蒸焦耳加热装置

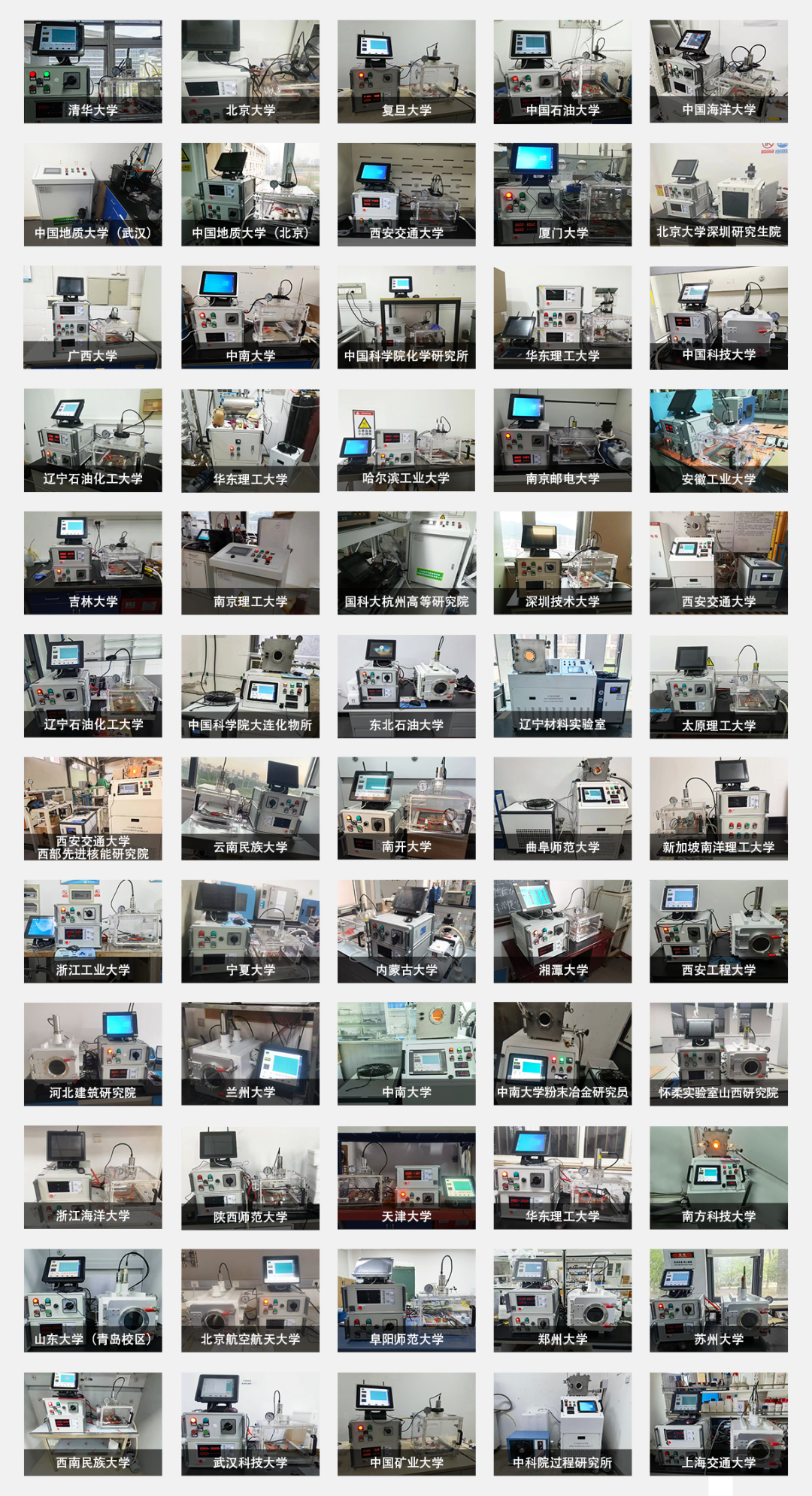

部分客户案例

焦耳热产品咨询热线:18551298526(王经理)

最新前沿实验室仪器资讯

苏州开瑞仪器有限公司

http://www.throughcr.com/