强大的功能,简单易用的操作,让科研更加高效

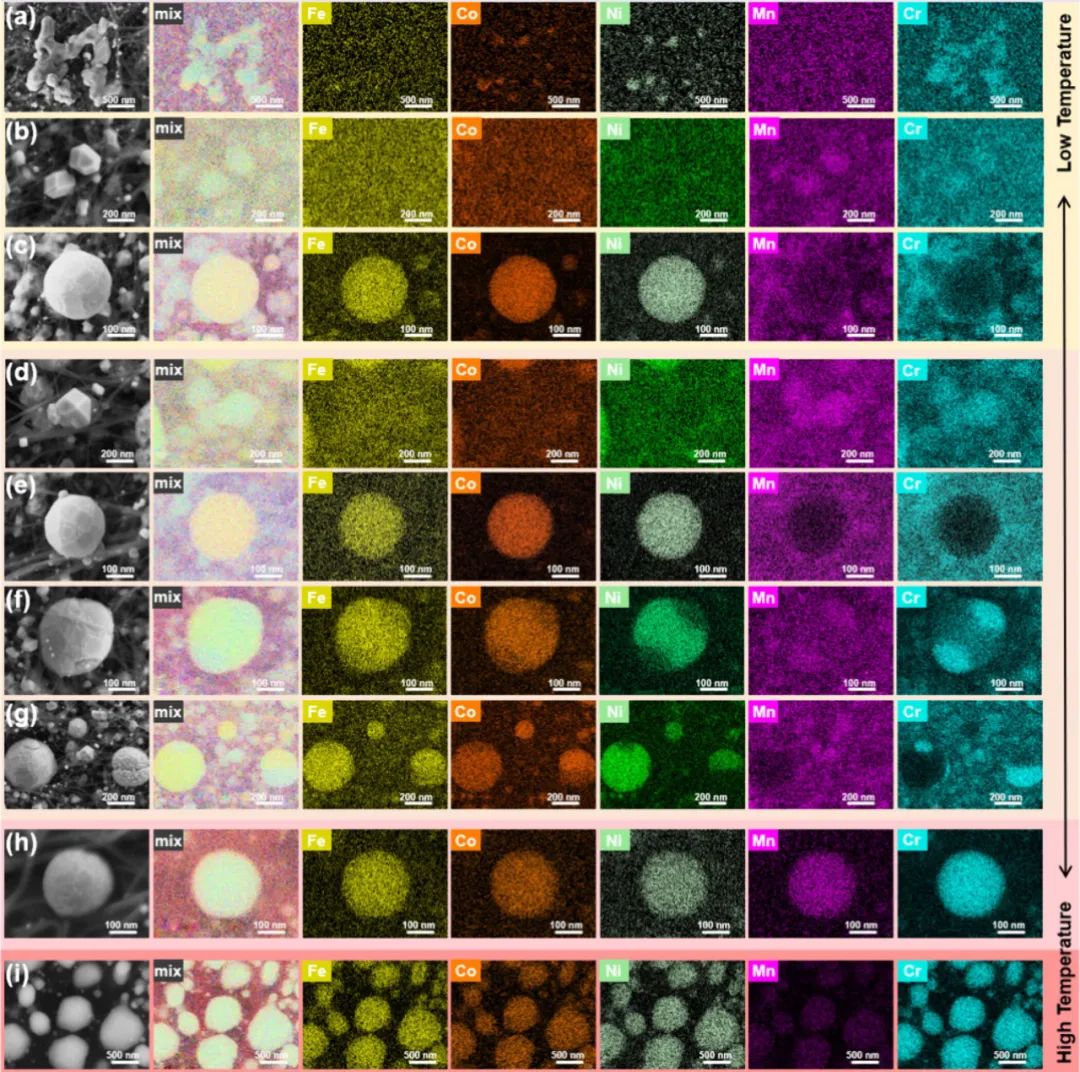

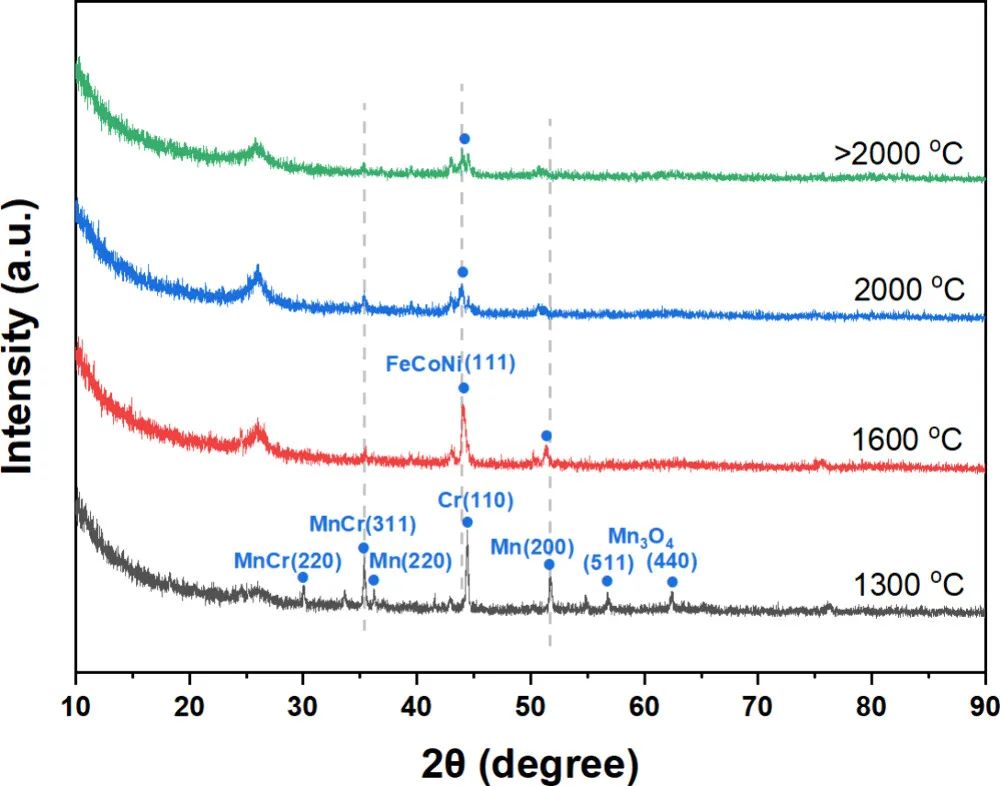

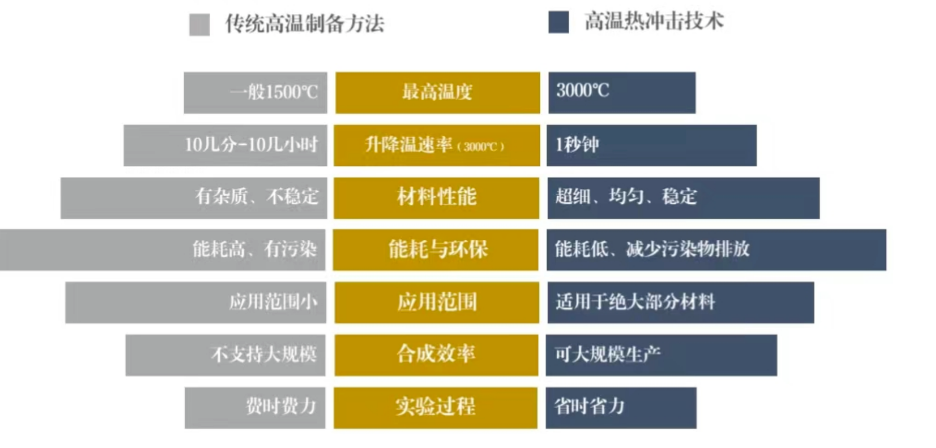

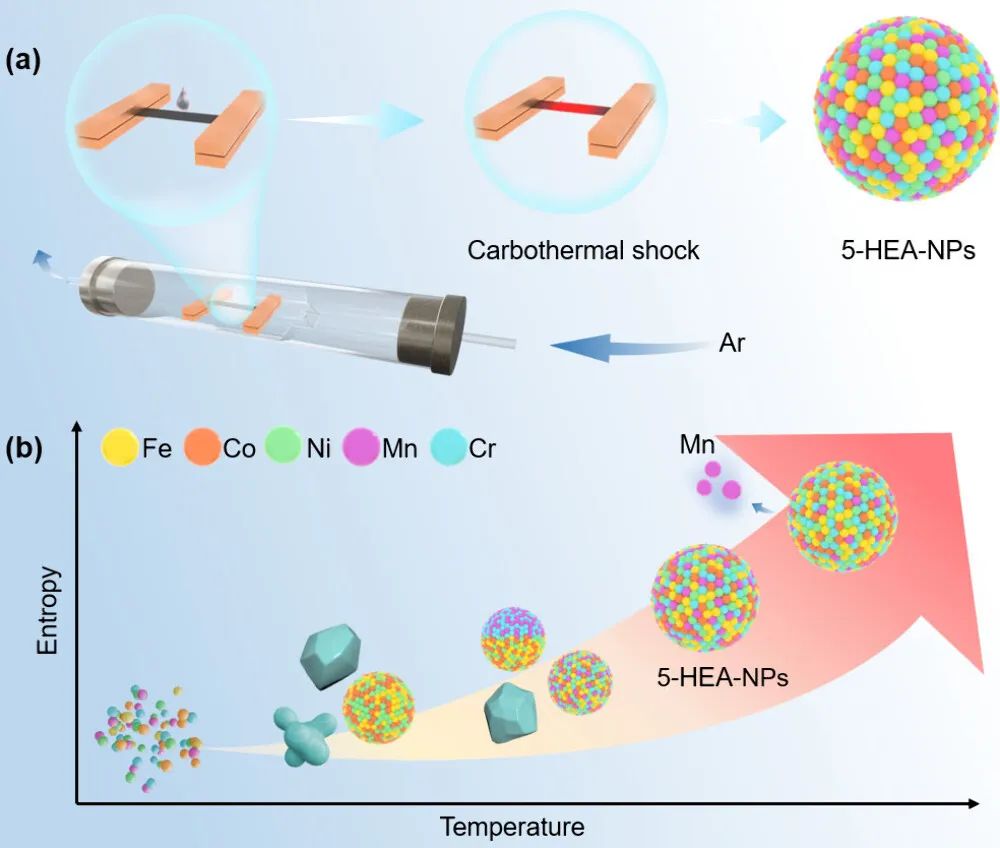

本研究聚焦加热温度这一核心参数,旨在揭示其对高熵合金纳米颗粒(NPs)形成过程的精确调控机制。为此,研究人员采用闪蒸焦耳加热(FJH)这一超快速(秒级)合成技术,在碳纳米管基底上制备了FeCoNiMnCr五元高熵合金体系。通过系统调节FJH过程的温度(从约1300°C至2000°C以上),深入探究了温度对纳米颗粒化学组成(元素结合状态)、形貌特征(颗粒形态)及晶体结构(原子排列有序性)的演化规律。 核心发现在于:温度不仅决定元素能否均匀混合,更精准“塑造”了产物的最终形态——低温下产物发生成分与形貌的分离(相分离),中温时形成亚稳态的独特复合结构(异质结构),高温则可得到理想的均质球形高熵合金;同时,极高温度会引发特定元素(如Mn)的挥发。这一发现不仅证实FJH是合成可定制化HEA纳米材料的强大工具,更为理解极端非平衡条件下的材料形成机制提供了重要启示。

图文示意

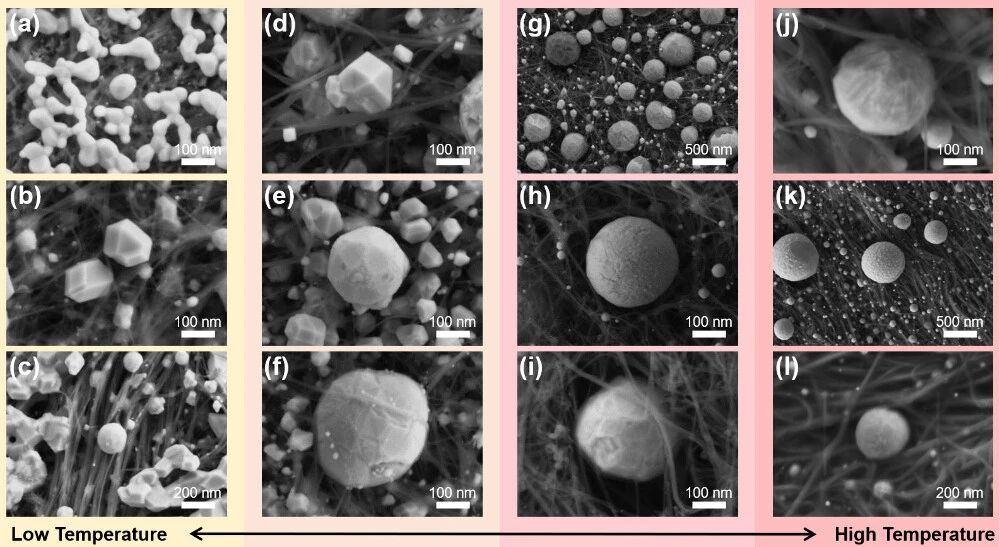

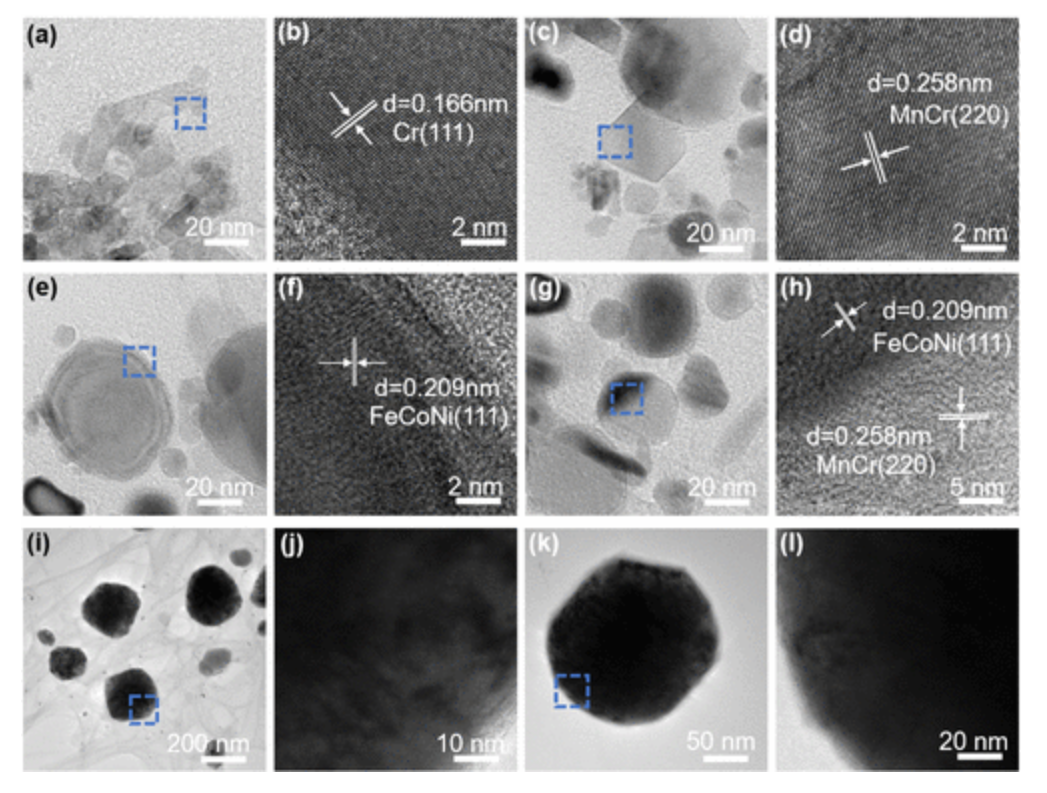

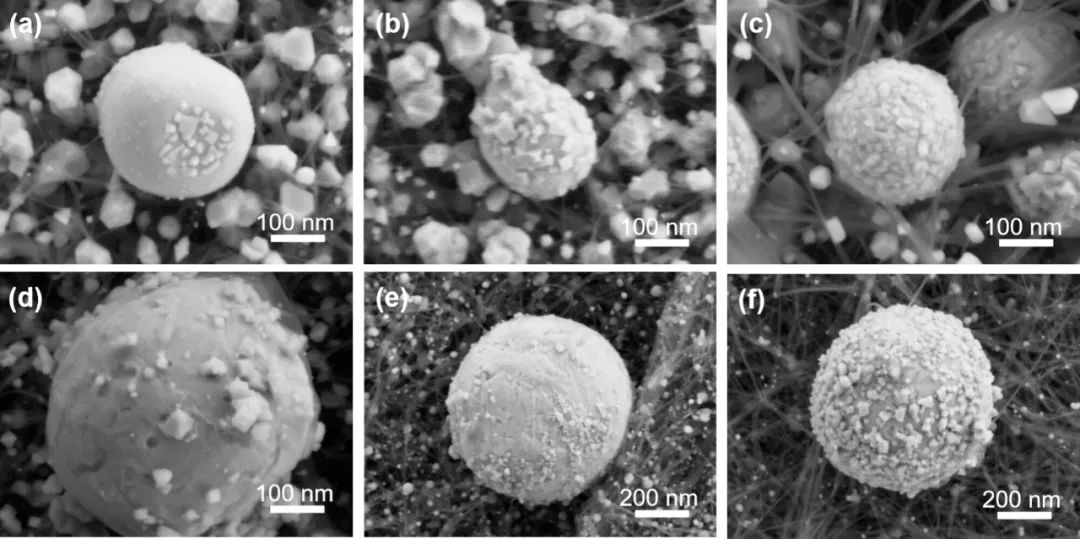

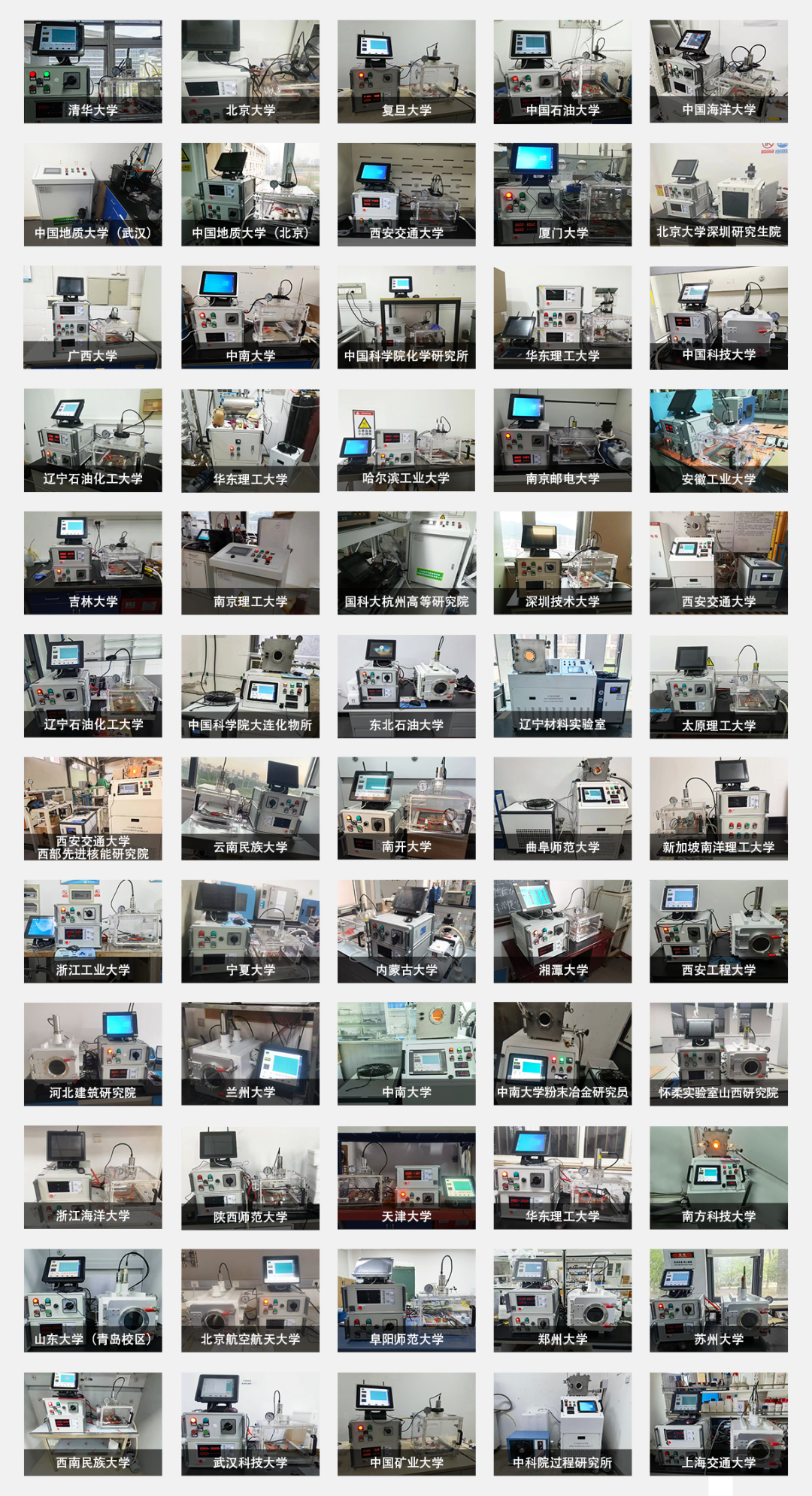

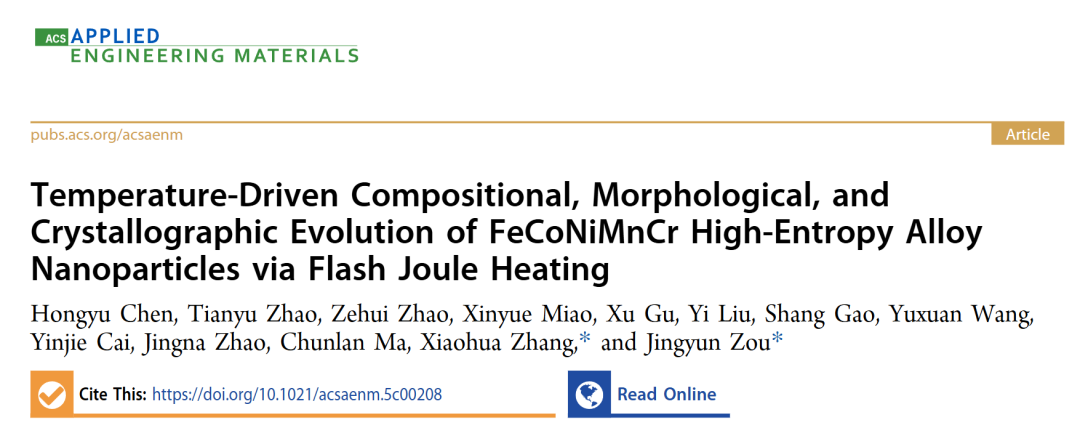

图2. 不同温度合成NPs的形貌演变(a-c) 1300°C产物:不规则Cr NPs、多面体MnCr NPs、球形FeCoNi NPs;(d-f) 1600°C产物:多面体MnCr NPs、球形FeCoNi NPs、Cr/FeCoNi异质结构NPs;(g-i) 2000°C形成的球形FeCoNiMnCr NPs;(j-l) >2000°C形成的低Mn球形FeCoNiMnCr NPs。 图4. NPs晶体结构的高分辨TEM表征(a,b) 1300°C单晶Cr NPs的晶格条纹((111)面,0.166 nm);(c,d) 1300°C单晶MnCr NPs的晶格条纹((200)面,0.258 nm);(e,f) 1600°C多晶FeCoNi NPs的晶格取向;(g,h) 1600°C Cr/FeCoNi异质结构的界面晶格(Cr(220)与FeCoNi(111));(i,j) 2000°C FeCoNiMnCr NPs的非晶/纳米晶复合结构;(k,l) >2000°C低Mn NPs的非晶化特征。 多脉冲修饰策略的创新性体现在:脉冲次数可通过编程精准调控纳米颗粒(NPs)的表面结构。在1600°C下施加多次FJH脉冲(10–30次)时,MnCr多面体通过迭代熔融-合并机制逐步修饰FeCoNi纳米颗粒表面(图6a-c),形成类似“薯蓣”(Dioscorea elephantipes)的分级结构。 该策略具有强普适性:将Cu前驱体引入已合成的FeCoNiMnCr纳米颗粒体系中,可定向修饰形成Cu多面体(图6d-f)。这种原位异质结构工程为多界面催化剂(如核壳活性位点)和功能复合材料的设计提供了全新范式。 图6. 多脉冲FJH修饰NPs的表面形貌(a-c) 1600°C下10/20/30次脉冲修饰的FeCoNi@MnCr分级结构;(d-f) 多脉冲FJH在FeCoNiMnCr NPs表面定向修饰Cu多面体。 总结与展望 本研究阐明了闪蒸焦耳加热(FJH)温度对FeCoNiMnCr高熵合金纳米颗粒(HEA NPs)成分均一性、形貌多样性及晶体结构的精准调控机制:温度梯度(1300–2000°C)驱动纳米颗粒经历从相分离到异质结构再到非晶化的定向演化,而多脉冲FJH技术进一步实现了异质界面的可编程构建。 这一发现不仅揭示了非平衡合成中热力学与动力学的竞争规律,更将FJH发展成为可定制化HEA纳米材料的通用平台。在催化领域,异质结构设计可有效优化活性位点暴露与电子传递;在功能材料领域,非晶/晶界复合结构有望显著提升机械与磁学性能。未来研究需进一步探索温度窗口与多元组分的普适性映射关系,并发展连续化FJH装置,以推动该技术的产业化应用。 原文信息:Temperature-Driven Compositional, Morphological, and Crystallographic Evolution of FeCoNiMnCr High-Entropy Alloy Nanoparticles via Flash Joule Heating. Hongyu Chen;Tianyu Zhao;Zehui Zhao;Xinyue Miao;Xu Gu;Yi Liu;Shang Gao;Yuxuan Wang;Yinjie Cai;Jingna Zhao;Chunlan Ma;Xiaohua Zhang;Jingyun Zou. ISSN: 2771-9545 , 2771-9545; DOI: 10.1021/acsaenm.5c00208. ACS applied engineering materials. , 2025 通讯作者简介 张骁骅,男,1979年1月出生,博士,纺织科技创新中心研究员,博士生导师。 1996至2007年就读于复旦大学物理系先后获学士、博士学位,入选复旦大学第六批人才工程队员;2007至2009年在意大利国际高等研究院从事博士后研究;2009至2019年在中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所先后从事博士后、副研究员、项目研究员等工作,2019年3月起任东华大学研究员。2015年入选中科院青年创新促进会会员,2018年入选江西省杰出青年。 主要研究方向:高性能纤维及复合材料、纳米组装结构材料、微/纳米力学分子动力学模拟 主要学术成果:迄今已在Nat. Mater., Nat. Commun., Adv. Mater, Adv. Funct. Mater., Phys. Rev. Lett., ACS Nano, ACS Appl. Mater. Interfaces, Compos. Sci. Technol., Carbon等学术期刊发表论文120余篇,合著专著1部,授权专利20项。主持国家自然科学基金、军委科技委、中科院、江苏省及江西省科技厅科技项目10余项,其中重点项目4项。 2008.09-2012.06 南京理工大学,材料科学与工程,本科; 2012.09-2018.08 南京理工大学,材料科学与工程,硕博,导师:朱运田教授、李清文研究员; 2018.11-2021.03 清华大学,深圳国际研究生院,博士后,合作导师:成会明院士; 2021.11至今 苏州科技大学,物理科学与技术学院。 主要从事低维纳米材料的可控制备及器件应用研究工作。采用化学气相沉积技术可控生长碳纳米管、二维过渡金属硫族化合物及其异质结构,并基于此类低维材料构建高性能导线、晶体管及类神经突触等器件应用。以第一作者或通讯作者在ACS Nano、Applied Physics Letters、Composites Science and Technology、ACS Applied Materials & Interfaces等期刊发表了多篇学术论文。 焦耳热产品咨询热线:18551298526(王经理) 苏州开瑞仪器有限公司